송덕기 택견의 기술체계와 구성원리

초록

1983년 택견이 국가무형문화재로 지정된 이후 여러 개의 택견 단체들이 생겨났다. 모든 택견 단체들이 택견의 초대 기능보유자였던 송덕기의 택견을 계승하고 있음에도 불구하고 각 단체마다 택견을 계승하고 지도하는 방법에서 많은 차이점이 있다. 택견의 발전을 위해서 현대적 상황에 맞게 학습체계나 지도방법 등이 달라질 수는 있으나, 송덕기가 전해준 택견의 본질을 떠나서는 발전이 아닌 변형이 될 수도 있다. 그러므로 송덕기 택견의 구성 원리를 파악하고 송덕기 택견에 대한 정확한 이해를 통해 향후 택견의 올바른 계승과 발전을 위한 연구에 좋은 참고자료를 제공하고자 하는 것이 본 연구의 목적이다. 송덕기 택견의 기술 구성은 얼굴을 차거나 걸어서 넘어뜨리면 승리하는 승패 규칙에 따라 발차기라는 타격기와 태질이라는 유술기가 혼합되어 있다는 것이다. 수련체계로는 낱개 기술을 위주로 두 사람이 마주 서서 공격하고 방어하는 수련 방법이 발달되어 있다. 이와 같은 송덕기 택견의 기술구성과 수련체계는 택견이 경기 무예라는 핵심적인 구성 원리에서 기인하는 것이다. 또한 택견 경기가 잘 진행되기 위해서 승패를 결정짓는 규칙과 더불어 제자리의 근접 거리에서 품밟기를 실시하며 경기를 진행한다는 약속(Rule)을 가지고 있는 것이 송덕기 택견의 중요한 구성 원리이다. 택견을 여러 가지 방법으로 지도하고 발전시킬 수 있으나 송덕기가 전해 준 택견의 구성 원리를 바탕으로 이루어져야 올바른 택견의 계승이라고 할 수 있을 것이다.

Abstract

After Taekkyeon was recognized as an Intangible Cultural Heritage in 1983, a number of Taekkyeon organizations have been founded. Despite all organizations inherited from Song, Duk-ki who was the first national treasure of Taekkyeon, there are few differences in the way that each organization succeeds Taekkyeon. The curriculum and the guiding principle may change to fit the modern society for the development of Taekkyeon, but the core of Taekkyeon which the Song, Duk-ki has passed down should not be changed. Thus, the purpose of this study is to correctly understand Song, Duk-ki’s Taekkyeon by analyzing the constituting principle of Song, Duk-ki’s Taekkyeon and the necessity of this study lies in providing a meaningful reference for researches for the further development of Taekkyeon. The techniques of Song, Duk-ki’s Taekkyeon is composed of both kicking, the blows, and Taejil, the grapplings, in accordance with its rule where the player should kick the opponent's face or throw the opponent on the ground to win. The training system consists of two people standing and facing each other then practicing attack and defense by using each technique. Such compositions of techniques and training system come from the fact that Taekkyeon is a game based martial arts. Having a rule for victory and defeat, and proceeding a game with Pumbalkki in proximity for the smooth progress of a Taekkyeon game are some of the biggest parts in composition theory of Song, Duk-ki’s Taekkyeon. Taekkyeon may be inherited and developed in many ways, but all should be done based on the study of the composition of Song, Duk-ki’s Taekkyeon.

Keywords:

Song, Duk-ki’s taekkyeon, the system of techniques, the composition theory키워드:

송덕기 택견, 기술체계, 구성원리I. 서론

1962년 “법률 제 961호 문화재 보호법”의 제정 이후 택견은 무예 종목으로 유일하게 1983년에 무형문화재로 지정이 되었다(박범남, 1997:1). 우리나라에는 많은 무예들이 존재하고 있고 저마다 전통무예임을 자랑하고 있지만 국가에서 중요무형문화재로 지정한 맨손 전통무예는 택견이 유일하였다. 최근에 들어 2017년에 씨름(중요무형문화재 제131호)이, 그리고 2020년에 활쏘기(중요무형문화재 제142호)가 국가중요무형문화재로 지정되었다(문화재청 홈페이지, 2020). 더욱이 2011년에는 택견이 유네스코(UNESCO)에 ‘세계인류무형문화유산’으로 등재(동아일보. 2011.11.29.) 되었으니, 그야말로 택견은 한국을 대표하는 전통무예 중의 하나라 해도 과언이 아닐 것이다.

택견이 1983년 ‘국가무형문화재 제 76호’로 지정된 이후 여러 택견단체들이 생겨났다. 그중에서 ‘사단법인 대한택견회’, ‘사단법인 한국택견협회’, 그리고 ‘사단법인 결련택견협회’ 등이 현재의 택견을 대표하는 단체로 활발하게 활동을 하고 있다. 세 개의 택견 단체들은 모두 공식적으로 조선의 마지막 택견꾼이자 택견의 초대 기능보유자였던 ‘송덕기(宋德基, 1893~1987)’의 택견을 계승하고 있다고 주장하고 있다. 결국은 송덕기라는 같은 스승 밑에서 파생된 단체임에도 불구하고 각 택견 단체가 보여주는 택견의 기술체계에는 상당한 차이점이 발견되어 진다.

‘전통(傳統)’이라는 단어 자체가 박제화 된 유물이 아니고 과거에도 있었지만, 현재에도 있고 미래에도 존재할 수 있는 지속적인 문화를 말한다. 그러므로 시대적 상황과 필요에 따라 전통문화의 학습체계나 지도방법 등이 변화되고 새로이 만들어질 수도 있는 문제다. 즉 과거의 문화라는 시대적 한계를 뛰어넘어 현대에는 물론이고 미래에도 존재할 수 있는 가치 있는 문화로 거듭나야 한다는 것은 당연한 사실이다. 그런 면에서 택견이 민족무예이자 전통무예로 위상을 확립하고 자리매김을 하기 위해서는 보다 현실적이고 발전적인 새로운 계승방안이 모색되어야 한다(정만영. 2006:4). 그런 면에서 현재의 각 택견 단체들이 서로 다른 모습을 보이는 것을 부정적으로 볼 수만은 없는 문제일 수도 있다.

그러나 택견의 모습이 달라진 이유가 택견 분파의 원인이 되어 갈등의 소지가 되거나, 혹은 송덕기가 전해 준 택견에 대한 잘못된 해석에서 기인한 것이라면 한 번쯤 재고해 볼 필요가 있다고 본다. 송덕기 택견의 본질을 떠나 택견을 발전시킨다면 그것은 택견이 아니라 새로운 창작무술에 불과할 수도 있기 때문이다. 그러므로 현 시점에서 택견을 현대에 처음으로 전해준 송덕기 택견에 대해서 다시 한 번 숙고해 볼 필요가 있다고 본다. 송덕기를 떠나서는 어느 택견 단체나 택견인도 자유로울 수 없는 상황이다. 송덕기가 배웠던 구한말(舊韓末)의 택견을 현대의 택견으로 발전시키는 과정에서, 송덕기 택견의 기술체계와 구성 원리를 정확히 파악하는 것은 전통성과 정통성을 유지하며 택견을 발전시킬 수 있는 계기가 될 수 있을 것이다. 또한, 앞으로도 후학들이 지속적인 연구와 경험을 토대로 택견을 발전시키는데 아주 기초적인 단서를 제공하는 중요한 역할을 할 수도 있으리라 본다.

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

본 연구자는 현재의 택견 단체들이 실행하고 있는 택견을 폄하하거나 지적하고자 연구를 진행하는 것이 아니라, 현재의 택견들이 발전해가는 과정에서 택견인들이 택견의 원류인 송덕기 택견과 비교하며 한 번쯤 중간 점검을 해보았으면 하는 의미이다.

그러므로 본 연구의 목적은 현대의 택견을 전수해 준 모든 택견인들의 스승이자 택견의 초대 기능보유자였던 송덕기 택견의 수련체계를 정리하고 이를 토대로 구성 원리를 파악하여 송덕기 택견에 대한 정확한 원천자료를 만들고자 함이다.

이는 추후 후학들이 택견의 올바른 계승과 바람직한 발전을 위해 택견을 연구하는데 송덕기 택견을 참고하여 잘 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

Ⅲ. 연구 방법

본 연구는 기본적으로 문헌고찰을 중심으로 하였다. 본 연구에서는 택견과 현대 택견의 전수자 송덕기에 관련된 문헌자료를 수집하고 분석하였다. 또한, 본 연구자는 송덕기의 직계 제자로 송덕기 사후(死後)에도 40년 가까이 송덕기의 택견을 계승하고 있으며, 송덕기 택견에 대한 풍부한 경험과 이론을 가지고 있다. 이에 택견에 대한 본 연구자의 여러 연구 결과물들과 이를 입증할 만한 문헌자료를 수집하여 증거로 제시하였다.

본 연구는 전통무예라는 택견의 특수성에 따라 연구물의 발행 연도에 제한하지 않고 국내외의 학술논문·학위논문·단행본 및 신문기사 등을 자료로 수집하였다. 국내학술논문은 1편과 석·박사 학위논문 7편과 단행본 15편의 자료를 분석하였다. 이와 함께 문화재청과 사)결련택견협회, 사)대한택견회,사)한국택견협회의 홈페이지 및 문화재관리국의 조사보고서와 신문기사들을 분석대상에 포함 시켰다.

택견이 언제부터 발생하였고 어떤 방법으로 전승되어 온 것인지 정확히 설명하기는 매우 어려운 일이다. 현재로는 아주 오랜 옛적부터 이 땅에 여러 형태로 전래 되어 온 여러 맨손 격투기의 원류일 것이라고 짐작할 수 있을 정도에 불과하다(임영모, 2001:5). 위의 의견처럼 택견에 대한 정확한 발생시기와 역사를 단정하기에는 여러 가지 자료가 상당히 부족한 상태이고 앞으로도 지속적인 연구가 필요할 것이다. 택견과 ‘고려(高麗) 수박(手搏)’의 연관성에 관한 논문도 여러 편이 있으나, 기술적 연관성에 대해서 구체적으로 발견된 것은 없는 실정이다. 문헌상으로는 조선 중기부터 택견의 명칭 등이 등장하는데 이 또한 그림이나 간단한 설명에 그치기 때문에 택견의 기술체계나 수련체계 등에 대한 구체적인 증거는 없다.

그러므로 택견의 깊은 역사에 대해서는 차후 연구가 더 필요한 실정이고, 조선시대에는 문헌상으로 확실히 존재했던 택견이지만, 현재에 계승되고 있는 택견은 구한말(舊韓末)에 택견을 익혀 전승해 준 송덕기로부터 전해진 것이다. 당연히 송덕기 이전에도 택견이 존재했을 것이고, 송덕기 외에도 택견을 하는 사람들이 있었다는 것은 여러 자료에서 발견되어 진다. 그러나 현재 문화재청에서 인정하고 있으며, 택견 단체들이 실시하고 있는 택견은 모두 송덕기로부터 온 것이라고 모든 택견 단체들이 스스로 인정하고 있다. 그렇다면 과연 송덕기의 택견은 정확히 언제부터 어떻게 공개된 것일까?

공식적으로 송덕기의 택견이 세상에 처음 등장한 것은 1958년 3월 경찰무도대회에서였다. 그러나 그때 시범 보인 택견 기술에 대해 구체적인 기록은 전혀 없는 상태이다. 다만, 택견은 중국무술이나 일본의 공수도(空手道)처럼 혼자 할 수 있는 형식이 없고 상대와 마주서서 하는 것(공현욱, 2012:31) 이어서 아주 오래 전에 택견을 했던 김성환을 찾아 연습을 다시 시켜 김성환과 함께 시범을 보였다(이용복. 1990:83)는 것을 알 수 있는 정도다.

송덕기 택견 기술에 대한 구체적인 명칭과 사용법 등이 처음으로 공개된 것은 한국일보에 소개된 ‘속 인간문화재 택견 송덕기(1964)’라는 기사에서다. ‘택견의 열 한가지 기본수’라는 제목으로 송덕기 택견의 기술 명칭과 간단하지만 사용법 등이 구체적으로 등장한다.

택견의 근대화는 대한태권도협회의 문화재 신청으로부터 시작되었다고 보는 관점도 있다. 대한태권도협회가 택견을 계승한 것이 태권도라고 주장하며 태권도를 문화재로 신청(1968)하였으나 보류되는 일이 벌어졌다. 태권도는 우리민족 고유의 역사성을 바탕으로 신체문화의 전통성과 정체성 차원에서 택견의 송덕기가 필요(박영길, 2008:14)했기 때문에 나름대로 택견에 대한 연구를 실시하며 택견과의 인연을 만들기 위해 노력했다. 대한태권도협회는 태권도와 택견과의 관계에서 역사적, 기술적으로 연관성을 가지고 싶어 했기 때문에, 택견에 대한 조사도 가장 먼저 시작했다고 해도 과언이 아니다. ‘태권도 제 3호(대한태권도협회, 1971)’에 ‘살아있는 태껸인 송덕기 옹’이라는 제목의 기사에서 14개의 택견 용어를 소개하기도 하였다.

그 후 ‘무형문화재 조사보고서 제102호(1973)’에서 당시 문화재 전문위원이었던 ‘예용해{芮庸海)’가 한국일보에 등재된 내용과 비슷한 택견 기술 등을 소개하기도 했다. 한국일보의 기사 역시 예용해가 쓴 것이었기 때문에 두 내용이 크게 달라진 것은 없었다. 그때까지 그렇게 단편적으로만 여기저기에 송덕기 택견의 기술이 소개되고 있었다.

그동안의 송덕기 택견에 대한 언급이 대단히 비전문적이고 단편적인 면만 소개되었다면, 택견이 1983년 국가무형문화재로 지정되면서 새로운 양상을 맞이하게 된다. 연구자가 송덕기를 모시고 수련할 때의 일이었기 때문에 현장에 있었던 경험자로서 자세히 기억하고 있다. 택견이 공식적으로는 1983년 6월 1일 중요무형문화재로 지정되었는데, 택견이 그 당시 무예 종목으로는 처음으로 중요무형문화재로 지정될 것이라는 기사가 난 후, 박종관이 찾아와 송덕기 택견에 대한 책을 쓰기 시작했다.

박종관은 당시에 전문적으로 무술서적을 출판하던 ‘서림출판사’ 사장의 요청으로 택견 책을 쓰기 위해 찾아온 전문적인 무술 작가였다. 연구자가 직접 본 바로는 박종관은 송덕기와 구술 면담은 물론 본인이 직접 택견을 배워가면서 송덕기 택견에 대한 책을 열심히 썼다. 박종관은 중국무술 전문가이자 전문적인 무술 서적 작가였기 때문에 대단히 전문적이면서도 빠르게 택견 책을 써서 택견 책을 완성해 내었다. ‘전통무예 택견(1983)’이라는 제목으로 ‘보유자 송덕기, 정리자 박종관’을 지은이로 하여 출판되었는데, 송덕기 택견을 가장 심도 있게 저술한 최초의 택견 서적이라고 볼 수 있다. 비록 그가 직업적 무술 서적 작가로서 출판사의 요청에 따라 택견을 접했으며 자신이 그동안 익혀 왔던 중국 무술적인 시각에서 택견을 보았다는 비판도 있으나, 그래도 송덕기 택견에 대해서 가장 자세하게 서술하고 풀이한 책이라 볼 수 있다.

그리고 마지막으로 2007년 본 연구자가 직접 쓴 ‘우리무예 택견’이라는 책이 있다. 본 연구자는 송덕기의 직계 제자로 1982년부터 송덕기에게 택견을 직접 배웠고, 그 당시에 송덕기에게 배웠던 송덕기의 직계 제자들과도 지속적으로 인연을 맺고 있는바 연구자 본인의 택견 습득 내용과 그 당시 배웠던 송덕기 제자들의 증언을 참고하여 만들어진 송덕기 택견 책이다.

그 전인 2002년에 ‘태견(김정윤, 2002)’이라는 송덕기의 동작 사진을 가장 많이 포함하고 있는 송덕기 택견 책이 나오기도 했다. 1985년 이후 송덕기가 93세 때 찍은 흑백사진으로 구성되어 진 방대한 분량의 사진첩용 책이다. 그러나 이미 송덕기가 1984년도 말(末)부터 치매를 앓고 있었던 사실과, 현재의 주요 택견 3개 택견단체인 사)결련택견협회, 사)대한택견회, 사)한국택견협회 등이 그 책을 공식적으로 인정하고 있지 않기 때문에 본 연구자의 입장에서 ‘태견’이라는 책을 송덕기 택견의 자료로 활용할 수는 없는 입장이다. 그래서 본 연구에서는 배제하기로 하였다. 이에 대한 연구는 추후 과제로 남겨놓아야 할 대상이다.

Ⅳ. 결과 및 논의

1. 송덕기 택견이 기술체계에 대한 결과 및 논의

송덕기가 그동안 택견의 기술에 대해서 남긴 기록과 송덕기가 가르친 제자들이 증언한 내용을 토대로 송덕기 택견의 기술구성을 정리하면 ‘표1. 택견의 기술 체계표’와 같다. 이는 송덕기의 직계 제자인 본 연구자가 송덕기에게 직접 배운 내용과 송덕기의 택견을 조사한 자료들을 최종적으로 집약한 것이다.

송덕기 택견의 기술 구성의 요소는 크게 기본동작과 실전동작으로 구분할 수 있다. ‘품밟기’와 ‘활갯짓’, 그리고 ‘올려재기’라는 기본동작과 ‘발길질, 손질’ 그리고 ‘태질(넘어뜨리기)’이라는 실전동작으로 구성되어 있다. 기본동작은 택견의 형태를 이루는 중요한 요소로 택견이 택견다워지는 택견의 몸짓을 제공한다고 할 수 있다. 특히 품밟기는 택견의 기본적인 보법(步法)으로 송덕기가 전수하며 매우 중요시하기도 하였지만 택견의 동작을 표현하거나 상대와 견줄 경우 힘의 사용방법(공현욱, 2012:60) 등에 큰 영향을 미치기 때문에 매우 중요하다. 활갯짓은 택견의 팔의 움직임을 지칭하는 것인데 북방 유목민의 영향을 받은 우리문화에서 자주 사용되는 표현(공현욱, 2012:61)이다. 이와 같이 품밟기라는 기본적인 보법과 활갯짓이라는 기본적인 팔의 움직임을 익혀 택견의 몸짓이 이루어지므로 이를 송덕기 택견의 기본동작이라 하겠다.

실전동작은 실전에 적용될 수 있는 기술들을 말한다. 우선 발길질로 상대를 찰 수 있다는 것은 타격기(打擊技)가 존재한다는 것이고 상대를 넘어뜨리는 태질이 있다는 것은 유술기(柔術技)가 존재한다는 것으로 타격기와 유술기를 동시에 지니고 있는 혼합형 무예라는 것을 알게 해준다.

택견의 정체성(What is Taekkyon?)에 대해 이용복(2012:18)은 한 마디로 서로 차거나 걸거나 상대방이 찬 발을 잡아서 넘어뜨려서 승부를 낸다고 하였다. 특별히 얼굴을 차도 이기는 것이라 하여 경기형태로 정리했다. 경기나 놀이는 반드시 규칙이 있게 마련(이용복. 1995:146) 이므로, 택견은 경기무예이기 때문에 일정한 승패의 기준인 규칙이 존재한다. 그러므로 택견이 가지고 있는 모든 기술들도 기본적으로 경기 규칙에 의해 지배를 받는다. 다시 말해서 상대를 넘어뜨리거나 상대의 얼굴을 한 번만 차면 이기게 되어 있는 택견의 경기규칙 때문에 택견의 모든 기술들은 그런 규칙에 적응하게 되어있다. 그러므로 얼굴을 차기 위해서 발길질이 발달되어 있고 상대를 넘어뜨리기 위해서 태질이 발달되어 있는 것이다.

다시 정리하면, 송덕기 택견의 기술 구성의 기본은 상대의 얼굴을 차서 이기기 위한 타격기와 상대를 넘어뜨려 이기기 위한 유술기가 혼합되어 있는 기술들로 집약되어 있다는 것이다.

송덕기 택견의 수련체계 역시 송덕기의 직계 제자인 본 연구자의 경험과 다른 제자들의 증언, 그리고 그동안 송덕기 택견에 대해 조사된 내용을 중심으로 연구자가 정리(표2. 택견의 수련 체계표)한 것이다. 송덕기 택견의 수련체계는 여타의 동양무예에서 볼 수 있는 ‘투로(鬪路)’가 없다는 것이다. 태권도의 품새나 일본 가라데(空手道)의 형(型)과 같이 일정한 틀이 없이 낱개 기술의 반복 수련 위주로 연습한다는 것이 큰 특징이다. 택견은 상대와 정면으로 서서 기량을 겨루는데 반드시 1대 1의 경기로 운용(박종관, 1983:24)되는 방식을 가지고 있다. 그래서 무엇보다도 두 사람이 마주 서서 실전 기술을 익히는 택견만의 독특한 ‘마주메기기’와 ‘메기고 받기’라는 수련 방법이 존재한다.

먼저 ‘마주메기기’는 두 사람이 마주 서서 같은 기술을 계속해서 주고받는 수련방법이다. 예를 들어 ‘딴죽’이라는 기술을 수련할 경우, 한 사람은 실전과 같이 실제로 딴죽 기술로 공격을 하고 다른 한 사람은 딴죽 공격을 효과적으로 피하는 연습을 실시한다. 이런 방법으로 역할을 교대로 바꿔가면서 서로 공격하고 피하는 공방법(攻防法)을 익히는 수련방법이다. 비록 딴죽이라는 기술로 공격하고 피한다는 약속이 되어 있긴 하지만, 잠시라도 긴장을 늦추면 상대의 딴죽 공격에 그대로 당할 수 있기 때문에 마치 실전을 방불케 하는 효과적인 훈련 방식이다.

마주메기기가 어느 정도 숙달이 되면 다음으로 ‘메기고 받기’라는 더 난이도 높은 약속겨루기를 실시한다. 예를 들어 마주메기기에서는 딴죽 공격에 대해 단순히 공격하고 피하는 방법만을 연습하지만, 메기고 받기에서는 한 사람이 딴죽으로 공격해 들어오는 발을 다른 사람이 피하면서 다른 발로 낚시걸이로 받아쳐 상대를 제압하는 방법을 수련하게 된다. 이는 마주메기기 보다 한 단계 위의 공방법을 익히는 것으로, 상대의 공격을 받아 제압하는 일종의 약속겨루기인 셈이며 택견의 기술 수련에서 가장 중요한 과정이기도 하다. 이와 같이 마주메기기와 메기고 받기를 통해 택견의 기술을 제대로 구사할 수 있게 되면 본격적으로 견주기(겨루기)를 하게 된다.

앞에서 이미 언급했듯이 택견은 경기무예이기 때문에 일정한 규칙(Rule)이 있고, 이 규칙이 허용하는 범위 안에서 두 사람이 겨루게 되는 것이다. 견주기 연습이 충분해지고 기량이 쌓이면 이제 마을을 대표하여 마을 단위의 겨루기 대회인 ‘결련(結連)택견’에 참가할 수 있게 된다. 송덕기 택견은 여타의 다른 동양무예처럼 일정한 틀을 가지고 있는 투로나 품새 등의 자세 위주의 무예가 아니라, 낱개 기술의 효과적인 반복 수련을 통해 기술의 사용방법과 대처방법 등을 두 사람이 계속해서 마주보고 반복하여 수련하는 형태인 ‘마주메기기’와 ‘메기고 받기’라는 독특한 형태를 지니고 있다는 것이 가장 큰 특징이라 하겠다.

2. 송덕기 택견의 구성 원리에 관한 결과 및 논의

‘송덕기 택견의 기술구성과 수련체계’에서 살펴 본대로 송덕기 택견의 기술체계는 결련택견에 참가하기 위한 연습 과정을 중심으로 구성되어져 있다는 것이다. 그러므로 송덕기 택견의 구성 원리의 핵심은 한 마디로 택견은 경기무예라는 점이다. 택견을 수련하거나 연구하는 사람들 역시 민속경기로 인식(김영만. 2010:182)하고 있으며, 택견에 관한 모든 자료를 종합하여 택견의 특성을 정리한 김용옥은 “태껸은 무술이 아니기 때문에, 대적인 행위관계에서의 상호가해적(相互加害的)인 싸움으로서의 기예가 아니라 놀이 즉 유희나 놀음의 행위인 것이다”(김용옥, 1990:83)라고 단정 지었다. 놀이가 체계적으로 발전된 것이 경기인데, 유희성이 강한 무예인 경기무예는 무예가 아니라고 보는 김용옥의 의견에 본 연구자는 절대 동의할 수 없다. 김용옥의 의견대로라면 현재 경기를 중심으로 하고 있는 ‘가라데, 검도, 우슈, 유도, 태권도’ 등의 동양무예 대부분이 무예가 아닌 것이 되고 만다. 놀이가 발전되어 경기가 되지만, 역으로 무예가 발전되면 역시 경기가 되는 것이 요즘의 추세다. 그런 면에서 택견은 무예라는 것이 본 연구자의 관점이다. 그러나 본 연구의 목적은 택견 자체의 성격에 대한 연구가 아니라 송덕기 택견에 대한 구성 원리를 파악하고자 하는 것이다. 그러므로 경기무예를 무예로 보느냐 마느냐에 대한 연구는 추후 다시 논의하기로 하고, 일단 본 연구에서는 택견은 놀이형태를 지닌 경기형식을 가지고 있다는 점에는 김용옥과 같은 의견으로 출발하고자 한다.

송덕기 택견에서 나타나는 특성들은 거의 대부분이 경기무예라는 것을 이해해야만 해결할 수 있다. 경기라는 것은 기본적으로 일정한 규칙(Rules), 즉 약속이 있어야만 존재할 수 있고, 그 경기의 모든 기술은 그 경기의 규칙에 의해 지배받을 수밖에 없다. 송덕기 택견에서 가장 중요한 것은 택견의 기본 스텝(Step)이라할 수 있는 ‘품밟기’인데 이 또한 택견이 경기무예라는 점을 떠나서는 이해할 수 없는 부분이다. 송덕기는 한국일보와의 인터뷰에서 “택견에서 품을 능청대며 는지르는 것도 덮어 놓고 하는 것이 아니고 발을 품자(品字)로 놓는다는 약속이 있으며 누구든지 땅에 먼저 손을 짚으면 패하게 되어 있다”고 증언하였다(한국일보, 1964). 즉, 택견에는 품을 밟아야 한다는 약속이 있고, 승패를 가르는 판정 기준의 규칙도 있다는 것을 알 수 있다. 이런 내용은 스튜어드 큘린(Stewart Culin)이 쓴 ‘동양의 게임(Games of the Orient, 1958)’이라는 책에서도 택견의 경기방식과 규칙에 대해서 간단하지만 구체적으로 설명이 되어 있다. 즉, 품밟기는 보법이며 경기의 도구였다. 동양의 게임에 실린 택견에 대한 소개는 다음과 같다.

ⅩⅩⅩⅠⅠ.HTAIK-KYEN-HA-KI-KICKING(Fr.Savate)

“Htaik·kyun-ha-ki is a combat between two players, chiefly with the feet. They take their positions with their feet apart, facing each other, and take one step backward with either foot to a third place. His feet, therefore, always stand in one of three positions. One leads with a kick at one of his opponent's legs. He moves that leg back and kicks in turns. A high kick is permitted, and is caught with the hands. The object is to throw the opponent”(Stewart Culin, 1895:39).

(해석) “택견하기는 두 플레이어 사이에서 주로 다리로 이루어지는 싸움경기다. 두 사람은 그들의 발을 벌리고 서로를 정면으로 마주보면서 그들의 싸움자리를 잡는다. 그리고는 서로 상대방의 다리를 밑에서부터 걷어 올려 차려고 노력한다. 플레이어는 두발 중의 한 발을 한 걸음 뒤 제삼의 지점에 가져다 놓을 수가 있다. 그러므로 그의 다리는 항상 고정된 세 점의 한 점을 디디고 있어야 하는 것이다. 한 사람이 먼저 상대방의 두 다리 중 하나를 걷어차는 것으로부터 게임은 시작되는데 그는 그 다리를 뒤로 물린 다음엔 연이어 다른 발을 차게 되는 것이다. (이렇게 맞물려 계속 찬다.) 높게 차는 것도 허용되는데 이 높게 찬 다리를 양손으로 잡는 것도 허용된다. 이 게임의 승부는 상대방을 넘어뜨리는 것으로 갈리게 된다.”(김용옥, 1990:87)

스튜어드 큘린이 택견에 대해 설명한 내용의 요지는 세 지점을 밟으며 경기를 한다는 것과 상대를 넘어뜨리면 승리한다는 규칙에 대한 것이다. 결국 이는 택견은 일정한 규칙을 가지고 있는 경기무예라는 것이다.

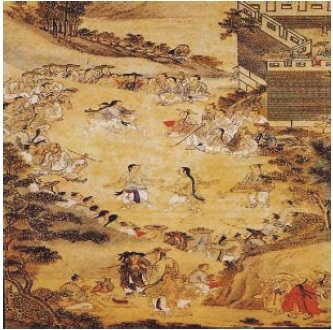

씨름과 택견은 우리민족의 대표적인 겨루기 위주의 민속 경기라고 볼 수 있다. 현종12년(1846)에 궁중화원인 혜산(惠山) 유숙(劉淑, 1827~1873)이 그린 것으로 전해지는‘대쾌도(大快圖, 그림1. 참고)’의 상황이나 1990년대 초 연세대학교 어학당에서 발견된 택견 그림(그림2. 참고) 등의 여러 자료에서 택견과 씨름이 동시에 등장하곤 한다. 이는 씨름과 택견은 다 같은 민속 겨루기 스포츠로써 역사적 배경과 상황적 분위기 등에서 상당히 많은 유사성을 가지고 있다는 것을 추측하게 한다. 씨름과 택견은 다른 종목의 경기인 것은 확실하지만, 발생과 성장의 환경이 동일한 만큼 여러 가지 많은 공통점을 보이고 있다(이용복, 1995:142).

그러면서도 씨름과 택견은 서로에게 비교되는 정반대의 기술 구성을 가지고 있다. 씨름은 두 사람이 서로 붙잡고 상체의 힘을 중심으로 다리(脚)의 도움을 얻어 상대를 제압하는 것이라면 택견은 그와는 정반대로 서로 떨어져서 하체의 발기술을 중심으로 손의 도움을 받아 상대를 제압하는 방식을 가지고 있다. 우리의 선조들은 두 명의 건장한 청년이 한바탕 겨루어 보는 방법으로 하나는 붙잡고 힘과 기량을 겨루고, 다른 하나는 떨어져서 순발력을 바탕으로 상대를 발로 차거나 걸어서 제압하는 별개의 겨루기 기예를 만들어 냈던 것이다. 그러나 승패의 판정방법은 유사하여 상대를 넘어뜨리면 이기게 되어 있다. 다만, 발길질을 위주로 하는 택견에서는 상대의 얼굴을 발로 차면 승리한다는 규칙이 하나 더 추가되어 있는 정도이다(결련택견협회 홈페이지, 2020).

그런데 씨름에서는 붙잡고 넘기는 방법으로 ‘샅바’라는 도구를 사용하였다. 민속경기인 씨름에서 옷감이 귀하고 재질이 튼튼하지 못했던 과거에는 옷을 붙잡고 하는 것은 찢어질 염려가 있어 전문 무사들의 운동인 유도처럼 옷을 붙잡고 넘길 수가 없었다. 또한 조선시대와 같은 유교적인 사회에서 레슬링처럼 옷을 벗고 여러 사람 앞에서 경기를 한다는 것은 당연히 불가능 했을 것이다. 그리하여 우리민족은 ‘샅바’라는 도구를 만들어 편리하고 효율적으로 붙잡고 겨루기가 가능하게 하였다고 추측할 수 있다. ‘샅바’에 대한 여러 유래가 있는 만큼 앞으로 좀 더 연구가 필요하겠지만, 여기서 연구자가 말하고자 하는 것은 씨름에는 ‘샅바’라는 도구가 씨름 경기를 가능케 하는 아주 중요한 경기도구라는 것이다.

씨름과 비교하여 떨어져서 겨루는 택견에서는 샅바 대신 ‘품밟기’라는 약속, 즉 경기도구가 존재한다. 떨어져서 하는 경기인 택견에서는 지속적인 경기 운영이 가능하려면 ‘거리’라는 개념에 유의했던 것 같다. 한 선수가 싸울 의지 없이 이리저리 뛰며 도망 다니거나 혹은 바짝 붙어서 붙잡고 늘어지면 경기 진행이 어려워진다. 발로 얼굴을 차거나 걸어서 넘어뜨리려면 일정한 거리를 유지할 수 있는 장치가 필요했다. 그래서 만들어진 것이 품밟기이다. 물론 품밟기를 먼저 만들고 택견 경기를 했는지, 좀 더 원시적인 형태의 택견 경기를 진행하다가 발전되어 나온 결과물이 품밟기인지는 차후에 더욱 연구가 필요할 것이다. 그러나 그런 발생 차례와 관계없이 품밟기를 떠나서는 택견 경기가 성립되기 어렵다.

샅바가 없어도 씨름을 할 수 있듯이, 품밟기가 없어도 택견을 할 수는 있지만, 품밟기가 없는 택견은 샅바가 없는 씨름 경기라고 보면 된다. 품밟기가 지니고 있는 가장 중요한 요소는 두 사람이 손을 뻗으면 닿을 수 있는 정도의 근접 거리의 제자리에서 실시한다는 것이다. 이는 앞에서 이미 제시한 스튜어드 큘린의 ‘동양의 게임’에 소개된 택견에서도 비교적 구체적으로 설명되어 있는 것이다.

품밟기는 택견의 으뜸가는 중요한 것인데 공방에 있어서 독특한 몸짓을 나타내는 발놀림(장환. 1991:63)으로, 품수 품(品)자의 모양의 삼각형을 발로 밟는 택견의 가장 기본적인 보법이다. 두 발을 어깨 넓이 정도로 벌리고 서서 왼발 혹은 오른발을 교대로 앞쪽 삼각형의 꼭지점 부분을 밟는 모양새다. 역시 상대도 그와 같은 모양새로 발을 움직이는데 마주 선 두 사람의 앞으로 내디딘 발이 거의 마주치는 정도이니까 발만 뻗으면 때릴 수 있는 상당히 가까운 거리이다. 그런데 품을 밟으며 자유롭게 돌아다니는 것이 아니라 제자리에서 계속 삼각형으로 품을 밟으며 발로 상대를 공격하여 넘어뜨리거나 발로 얼굴을 차면 이기는 것이 바로 택견 경기이다. 삼각형 안에서만 움직여야 하기 때문에 발을 차려고 한발을 들더라도 나머지 한발은 그 삼각형의 꼭지점 한 부분을 밟고 있는 형태가 된다. 그렇기 때문에 항상 너무 붙거나 멀어지지 않고 적당한 거리가 유지되어 다치지 않으면서도 다양한 발기술이 구사될 수 있는 것이다.

서로 가까운 거리에서 품을 밟으며 고정된 자리에서 겨룬다는 것은 답답하고 지루하게 보일 수도 있으나 둔탁한 호구를 입고 로봇처럼 움직이는 것보다는 훨씬 더 자연스럽고 편안하다. 무엇보다도 상대와 바짝 붙어서 마주 서 있기 때문에 잠시라도 한 눈을 팔면 바로 공격을 당하게 되어 항시 긴장감을 늦출 수 없어 순발력과 민첩성을 요구하는 박진감 넘치는 경기가 펼쳐진다.

택견에서 이와 같은 장치를 필요로 한 가장 큰 이유는 원활한 경기 진행인데 그 바탕에는 선수들의 안전문제가 있다. 붙잡고 잡아 넘겨서 승부를 가르는 씨름과 달리 택견은 떨어져서 발로 차서 승리하는 승패 기준이 있으니 커다란 부상이 속출할 우려가 있다. 여타의 타격기 경기에서는 그런 부상을 줄이기 위해 여러 가지 둔탁한 보호구를 사용하는 대신에 우리의 선조들은 적당하게 가까운 거리를 유지하는 방법을 택했다. 발로 상대를 차는 경기에서 거리가 가까운 것이 더 위험할 수도 있다는 생각이 들 수도 있을 것이다. 그러나 거리가 아주 가깝기 때문에 오히려 풀스윙(Full swing)의 강력한 발차기가 어렵고, 또 가까운 거리에서 힘을 주어 발을 찼다가는 오히려 상대에게 쉽게 붙잡히거나 반격의 기회만 줄 수도 있다. 택견 경기에서는 상대가 찬 발을 잡는 것이 아주 중요한 기술 중의 하나이기 때문이다. 그런 이유로 가까운 제자리의 거리에서 힘을 빼고 자연스럽고 가볍게 툭툭 차는 발길질로 상대를 견제하다가 순간적으로 빠르게 상대의 얼굴을 차서 승리하는 경기 운영 방법을 가지고 있다.

그래서 만든 것이 ‘품밟기’라는 약속을 만들어 놓았던 것이다. 바닥에 품(品)자형의 고정된 삼각형을 그려 놓은 것이 아니어서 개인의 움직임에 따라 밟는 위치가 조금씩 달라지기는 하지만 그래도 거의 제자리에서 경기를 한다. 그렇기 때문에 양 선수가 적당하게 아주 가까운 거리를 계속 유지하게 된다. 택견은 제자리에서 품밟기를 하며 행하는 경기 규칙을 가지고 있어 바로 옆에 가까이 앉아서도 관람이 가능한 구조다. 아래 <그림 3>의 내용을 보면 구경을 하고 있는 아이들이 상당히 가까이 앉아 있는 것을 볼 때, 택견에서 필요로 하는 공간이 매우 좁았음을 의미하며 이것은 발의 디딤 보법에 있어서 일정한 제한이 있었다는 것을 보여준다. 현재 택견의 경기에서처럼 자유롭게 경기자가 돌아다니면서 얽혀 넘어졌다면 구경하고 있는 아이들이 조금 더 멀리 위치해 있거나 적어도 넘어지는 경기자를 피하는 것이 가능하도록 서서 구경을 하는 것이 더 자연스러웠을 것이다(오성근, 장근태, 2008 :83).

가까운 거리가 안전하다는 것을 이해하려면 ‘손바닥 밀기놀이’를 생각해 보면 된다. 두 사람이 마주서서 제자리에서 서로의 손바닥을 밀어 넘어뜨리는 방식인데, 가까운 거리에서 세게 밀면 좋을 것 같지만 상대가 피하거나 맞받아 칠 수 있기 때문에 함부로 힘을 쓸 수가 없다. 가볍게 상대의 손바닥을 치면서 견제하다가 기회를 잡았을 때 타이밍을 잘 맞춰 탄력적으로 세게 밀어쳐야 한다. 그러므로 택견에서도 강하게 차면 반칙이 아니라 불리하기 때문에 세게 안 차는 것이다. 가볍게 발로 차며 견제를 하다가 기회를 잡으면 순간적으로 세게 차거나 걸어 넘기면 된다. 슬슬 차라던가 밀어차라는 등의 다분히 주관적이거나 판단이 애매한 규칙 등으로 복잡한 경기형태를 만들지 않았다. 계속적으로 세게 차도 무방하지만 노련한 상대라면 품밟기로 여유 있게 피하며, 세게 차려고 힘이 들어가 느려지고 동작이 커진 상대를 쉽게 제압할 수 있다. 그래서 송덕기는 택견판에서 품을 잘못 밟으면 다리 몽둥이가 남아나질 않는다(도기현, 2003:77)고 하였다. 구기(球技)인 축구를 하다가도 부상이 생기는데 격투기(格鬪技)인 택견에서 전혀 부상이 없을 수는 없다. 다만 일정하게 가까운 거리를 유지하는 것이 부상을 최소화할 수 있는 획기적인 안전장치 중의 하나라는 것이다.

상대의 공격 등으로 뒤로 밀리거나 피하면서 거리가 멀어지게 되면 상대를 쫓아가 공격을 하는 것이 아니라 밀려간 사람이 다시 제자리로 돌아올 때까지 기다렸다가 경기를 속행하기 때문에 역시 기본 거리가 유지된다. 그런데 밀려간 사람이 얼른 제자리로 돌아오지 않고 빙빙 돌며 시간을 끌면 관중들이 “좁혀라, 좁혀!” 라고 외쳤고, 두 선수의 거리가 너무 가까워져 서로 엉키게 되면 역시 관중들이 “물렀거라!” 또는 “나 앉거라!” 등으로 떨어지게 했다. 이렇듯 택견은 간단한 제자리의 품밟기라는 거리 유지의 개념만을 가지고 심판 없이도 관중들의 훈수로 쉽게 행해질 수 있는 간편한 민속경기였다. 그러므로 품밟기는 택견의 보법일 뿐만 아니라 선수들의 안전을 확보해 주면서 다양한 발기술의 공방법을 보일 수 있도록 유도하여 흥미진진한 경기가 이루어지게 한 선조들의 슬기이며 스포츠과학이라고 본다.

만일 택견꾼들이 이종격투기 대회에 나간다면 굳이 품을 밟을 필요는 없다. 이종격투기의 정해진 규칙과 상대의 무예 스타일에 따라 그에 맞게 자유롭게 자신의 택견 기술을 사용하면 된다. 예를 들어 주먹을 잘 쓰는 사람을 만나면 오금질(무릎의 굴신운동)을 깊게 하면서 복싱의 더킹(Ducking: 몸을 상하로 움직이기) 같은 방법으로 상체의 방어에 주력해야 할 것이고, 상대가 힘이 좋아 붙잡으려 든다면 까치 발돋움으로 가볍게 뛰면서 요리조리 피해 다니며 틈을 노려야 할 것이다. 그러므로 품밟기는 가까운 거리에서 하체에 대한 공방(攻防)이 이루어지는 택견 경기에서 절대적으로 필요하고 가장 유용한 기술이다. 이와 같이 송덕기 택견은 경기 무예라는 특성을 바탕으로 제자리의 근접 거리에서 품밟기를 실시하며 경기를 진행하는 구성 원리를 가지고 있다는 것을 알 수 있다.

그 외에도 송덕기 택견의 특징은 낱개 기술로 구성되어 있으며 품새 등의 일정한 틀이 없다는 것이 있는데, 이 또한 택견이 경기 무예라는 특성에서 기인하는 것이다. 그리고 택견에는 다른 무도처럼 ‘단(段), 급(級)’ 등의 서열제도가 없다는 것도 특징 중의 하나인데 이런 모든 것이 경기 중심의 무예에서는 불필요한 장치이기 때문이다.

마지막으로 택견에 ‘옛법’이라는 필살기가 존재한다. 옛법이란 옛날에는 사용했지만 지금의 택견 경기에서는 사용할 수 없는 위험한 택견 기술들을 총체적으로 지칭하는 것이다. 그러나 그런 기술은 결련택견에서 사용할 수 없는 경기 외적인 요소로 택견의 한 부분이긴 하지만 택견의 주요 기술은 아니다. 택견을 배운 사람들의 개인적인 의지와 상황에 따라 여러 가지 방법으로 택견이 사용될 수 있기 때문에, 상대를 해할 목적으로 특별히 옛법을 따로 수련할 수는 있다. 그렇다고 하여 결련택견에서 반칙에 해당되는 옛법 기술을 택견의 주요 구성 요소로 볼 수는 없다는 것이 본 연구자의 생각이다.

조선시대 기생을 사이에 두고 한량들이 택견으로 서로 내기를 하거나 또는 원수를 갚는데 택견을 쓰기도 하였다. 놀이 삼아 청년들끼리 택견판을 벌이기도 하고 저잣거리에서 돈내기 놀음으로 경기(이용복, 1995:46)를 할 수도 있다. 최근에 들어 일제강점기에 독립투사들이 택견을 수련했다는 기록들이 발견되어지기도 한다. 택견을 어떤 목적으로 배워 어떤 방법으로 사용하였든 그것은 다분히 개인의 문제일 뿐이다. 그러므로 특별한 목적을 가지고 수련했던 옛법은 마을과 마을 단위의 경기 위주인 송덕기 택견의 핵심에서 벗어난다고 보는 것이다. 송덕기가 구한말에 배워 오늘에 전해준 소중한 문화유산인 송덕기 택견의 구성 원리는 제자리의 근접 거리에서 품을 밟으며 상대의 얼굴을 차거나 상대를 넘어뜨려 승리하는 택견 경기를 원활하게 진행할 수 있도록 구성되어져 있다는 것이다.

Ⅴ. 결론

1983년 택견이 중요무형문화재로 지정된 이후 여러 개의 택견 단체들이 생겨났다. 모든 택견 단체들이 택견의 초대 기능보유자였던 송덕기의 택견을 계승하고 있음에도 불구하고, 각 단체마다 택견을 계승하는 방법에서 다소의 차이점이 발견되어 진다. 택견의 발전을 위해서 현대적 상황에 맞게 학습체계나 지도방법 등이 달라질 수는 있으나, 송덕기가 전해준 택견의 본질을 떠나서는 발전이 아닌 변형이 될 수도 있다. 송덕기 택견의 특성을 잘 이해하고 택견의 올바른 발전을 도모하는 것이야말로 진정한 의미에서의 택견의 계승이라고 볼 수 있는 것이다. 그러므로 송덕기 택견의 기술 체계와 구성 원리를 파악하여 송덕기 택견에 대한 정확한 이해를 하고자 하는 것을 본 연구의 목적으로 수행하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

송덕기 택견의 기술 구성은 얼굴을 차거나 걸어서 넘어뜨리면 승리하는 승패규칙에 따라 발차기라는 타격기와 태질이라는 유술기가 혼합되어 있다는 것이다. 수련체계로는 택견의 낱개 기술을 위주로 두 사람이 마주 서서 공격하고 방어하는 마주메기기와 메기고 받기라는 수련 방법이 발달되어 있다.

이와 같은 송덕기 택견의 기술 구성과 수련체계는 택견이 경기무예라는 핵심적인 구성 원리에서 기인하는 것이다. 택견 경기가 잘 진행되기 위해서 제자리의 근접 거리에서 품밟기를 실시하며 승패를 결정짓는 규칙에 적당한 기술을 구사하는 경기 무예 형식을 가지고 있다는 것이 송덕기 택견의 가장 핵심적인 구성 원리이다.

택견의 발전을 위해서 각 택견 단체의 상황에 맞게 현실적인 수련체계와 지도방법을 택할 수 있다. 효과적으로 택견을 지도하고 보급하기 위해서 현대인의 취향에 적당하도록 합리적인 수련 방법을 만드는 것 또한 전통 계승의 한 방편이라고 본다. 예를 들어 택견 수련생들의 동기부여를 위해 타 무예의 단급(段級)제도를 차용한다거나, 태권도의 품새와 같은 일정한 투로(鬪路)를 만드는 것 등이 그런 것이다. 그러한 노력들이 무조건 택견의 본질을 왜곡하거나 변형시킨다고 생각하지는 않는다.

부디 올바른 택견의 발전을 위해서 송덕기 택견의 기술체계와 구성 원리를 정확히 파악하여 택견의 본질에 어긋나지 않으면서 택견이 잘 발전되어졌으면 하는 바람이다.

Acknowledgments

위 논문은 2018년도 한국무예학회 추계학술대회 발표논문을 수정·보완한 것임.

참고문헌

- 결련택견협회홈페이지(2011). 도기현 택견 칼럼. www.taekyun.org, .

- 공현욱(2012). 송덕기의 생애와 택견 형태 및 전수내용. 미간행석사학위논문. 용인대학교 대학원.

- 김영만(2010). 민속경기와 전통무예로써 택견 수련체계의 발전 방향. 미간행박사학위논문. 숭실대학교 대학원.

- 김용옥(1990). 태권도 철학의 구성원리. 겨루기의 이론과 실제. 서울:통나무.

- 김원모, 정성길(1997). 사진으로 본 백년 전의 한국. 서울:카톨릭출판사.

- 김정윤(2002). 태견, 위대편. 서울:밝터출판사.

- 김정윤(2002). 태견, 아래대편. 서울:밝터출판사.

- 대한태권도협회(1971). 살아있는 태껸인 송덕기 옹. 태권도 제3호.

- 도기현(1995). 택견의 이해. 서울:택견계승회.

- 도기현(2003). 택견 그리고 나의 스승 송덕기. 서울:동재.

- 도기현(2007). 우리 무예 택견. 서울:동재.

- 도기현(2017). 정대업지무의 검술적인 용법과 표현용어에 관한 연구. 미간행박사학위논문. 연세대학교 대학원.

- 동아일보(2011. 11. 29). 택견-유네스코 인류무형유산에 등재.

- 문화재청(2020). www.cha.go.kr

- 박범남(1997). 택견의 문화적 실체와 특성에 관한 연구. 미간행석사학위논문. 용인대학교 대학원.

- 박영길(2008). 송덕기 택견과 신한승 비교 연구. 미간행박사학위논문. 경상대학교 대학원.

- 박종관, 송덕기(1983). 전통무예 택견. 서울:서림출판사.

- 예용해(1973). 무형문화재 조사보고서 제102호. 문화재관리국.

- 오성근, 장경태(2008). 사료분석을 통한 택견 경기 규칙 재고. 한국스포츠인류학회지, 3(1), 77-93.

- 오장환(1991). 택견전수교본. 서울:영언문화사.

- 이용복(1990). 한국의 무예 택견. 서울:학민사.

- 이용복(1995). 택견. 서울:대원사.

- 이용복(1995). 민족무예 택견연구. 서울:학민사.

- 이용복(2012). Intangible Heritage of Humanity Taekkyon. 서울:도서출판 일렉션.

- 임영모(2001). 택견의 발달과정에 관한 연구. 미간행석사학위논문. 연세대학교 교육대학원.

- 정만영(2006). 택견의 전승 상황과 발전적 계승방안 연구. 미간행석사학위논문. 안동대학교 대학원.

- 한국일보(1964). 속 인간문화재 택견 송덕기. 서울:한국일보(1964.5.16.).

- Stewart Culin(1958). Games of the Orient. Charles E. Tuttl Company.