여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동과 감정부조화, 소명의식 간의 관계

초록

본 연구의 목적은 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동과 감정부조화, 소명의식 간의 구조적 관계를 알아보는 것이다. 여성 태권도 사범은 남성 중심의 직업에서 요구되는 여성에 대한 감정노동이 있다. 이에 따라 그들이 요구하는 보육에 대한 감정노동에 대해 규범적 이해와 감정적 조화가 이루어질 수 있도록 다양하고 가치있는 노동의 의미를 가지며 노동환경 개선과 그 역할에 따른 관점을 인식시키는 것이 중요하다. 이를 위하여 2020년 1월부터 2월까지 서울과 경기, 인천 지역의 30세 이하의 태권도장 여성 사범들을 대상으로 250부의 설문지를 배포 후 불성실하게 응답하였거나 이중 응답 등이 발생한 15부의 설문지를 제외하고 235부를 분석에 사용하였다. 본 연구의 목적 달성을 위해 PASW 18.0과 AMOS 18.0을 사용하여 빈도분석, 확인적 요인분석, 신뢰도 검증 및 상관관계 분석을 실시하였으며, 구조방정식모형을 검증하여 다음과 같은 결론을 도출하였다. 첫째, 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동은 감정부조화에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 감정부조화는 소명의식에 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 셋째, 감정노동은 소명의식에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 본 연구는 여성 태권도 사범이 직업으로서 지속적으로 유지할 수 있는 태도적 측면인 소명의식이 발현, 유지되는 과정에서 필요한 감정노동에 대한 감정적 조화가 이루어지는 상호작용을 감정노동과 감정부조화로 설정하여 구조적 관계를 파악하였다는 점에서 의의가 있다.

Abstract

The purpose of this study was to verify the relationship among emotional labor, emotional dissonance, and calling Perceived by female Taekwondo instructors. The intensity of emotional labor has caused constant job turnover and resignation of female Taekwondo instructors. Subject of study consists of female who are active in a Taekwondo instructors in Seoul and Gyeonggi, Incheon area. Total 250 questionnaires were distributed, although except 15 questionnaires, 235 questionnaires were collected. For data analysis PASW 18.0 and AMOS 18.0 were used for demographic analysis, exploratory factor analysis, reliability analysis, confirmatory factor analysis, correlation analysis and structure equation modeling analysis. The results are as follow. First, the emotional labor perceived by the female Taekwondo instructors would have effect on emotional dissonance. Second, the emotional dissonance of the they influenced calling. Third, the emotional labor perceived by the female Taekwondo instructors would have effect on calling. Therefore, this study was meaningful in that it identified the structural relationship that reveals the interaction between a job that a female Taekwondo instructor can maintain as a job and emotional stability.

Keywords:

female Taekwondo instructors, emotional labor, emotional dissonance, calling키워드:

태권도, 여성 사범, 감정노동, 감정부조화, 소명의식I. 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

태권도장의 사범은 태권도장에서 설정된 교육목표와 수업내용을 수련생에게 지도하며, 태권도의 실기지도뿐 아니라 태권도 정신을 포함한 전인교육을 담당한다(손제열, 장유진, 윤현수, 2011). 전국의 대학에 개설된 태권도학과에서는 수많은 졸업생이 배출되고 있으며, 전문적인 태권도 사범이 양성되고 있다. 이로 인해 매년 고용시장의 사범의 수는 대략 3천 명이 넘을 것으로 추측되며(이재돈, 오병철, 민유기, 2012) 공급과 수요의 관점에서 공급이 과잉되면 치열한 경쟁은 불가피하다. 즉 태권도장 간의 서비스 접점에서의 경쟁은 불가피하다는 것을 의미한다.

사설시설의 경우 선택의 폭이 넓어졌기 때문에 스포츠마케팅 관점에서는 태권도장의 서비스품질과 관련하여 연구가 진행되고 있다. 특히 모든 산업에서 서비스 부문이 차지하는 비중이 날로 확대되어 감에 따라, 서비스 접점을 가지는 모든 조직의 감정노동은 해당 조직의 경쟁력을 좌우하는 핵심요인으로 주목받고 있다(Pugh, 2001).

한국의 태권도장은 보육의 의미가 강하다. 보육, 즉 ‘돌본다’ 는 것은 보육의 대상이 되는 입관생과 사범 간의 대인관계를 형성하고 이루어지므로, 이 관계에서 감정은 중요한 매개체가 된다(Brotheridge & Grandey, 2002). 또한 모성(母性)의 관점에서 보육에 적합하다고 여기기 때문에 학부모들은 남성 사범보다는 여성 사범을 보유한 태권도장을 선호하는 추세이다(김남수, 김은숙, 2017; 김서경, 2011; 신영선, 2009).

이는 전통적으로 남성 중심의 태권도계에서 그들에게 요구하는 역할이 학부모와 태권도 관장이 요구하는 모성(母性)으로서 성 역할과 일치한다고 볼 수 있다. 여성 사범들의 처우 연구에 따르면 여성 사범은 남성 사범의 보조적 역할에 그치며, 능력에 따른 보수와 진급 등에서 불평등을 경험하고 있으며, 특히 대부분의 여성 태권도 사범은 성 역할 정체감이나 성차별의식 등 직업사회화과정에서 성 역할을 강요당하고 있다 보고하고 있다(김남수, 김은숙, 2017; 김두한, 안근아, 2013).

이러한 모성(母性)을 동반한 여성 태권도 사범의 감정노동 범위는 1차 소비자인 입관생 뿐 아니라, 입관의 결정권자인 부모도 포함한다. 직접적인 관계인 입관생의 보육뿐 아니라 간접적인 관계인 부모의 만족까지 관리하기에는 태권도 사범의 노동 범위가 넓으며 감정교환을 위해 배려를 통한 행동이 아닌 강제적인 감정을 표현하길 요구하며, 태권도장에서 요하는 감정노동의 강도가 높아지고 있다(이숙경, 최광근, 2015). 태권도 사범은 교육적 역할 이외에 서비스를 제공하는 과정에서 감정적 충돌이 일어나고 있으며 특히 성 역할에 의지한 역할업무의 여성 태권도 사범에게는 그 감정노동의 강도가 높다.

Hochschild(1983)은 감정노동이란 자신의 감정 상태보다는 소속된 조직의 규범에 따라 감정 상태를 조절하고 변화시키려 노력하는 개인적 노력을 통한 노동이라 하며, 외형적으로 표정이나 행동을 연기하는 느낌의 노동 행동으로 정의하였다.

지금까지 감정노동과 관련된 선행연구들에서는 감정노동을 부정적인 감정에 선행되는 요인으로 연구들을 진행하였다(Brotheridge & Grandey, 2002; Schaubroeck & Jones, 2000). 특히 태권도장의 감정노동은 사범이 지닌 내면의 감정과 표현되는 감정의 불일치는 직무 태도에 부정적인 영향을 끼치기 때문에 사범에게 발생하는 부정적 직무 태도 변인의 하나로 볼 수 있다. 하지만 최근의 연구에서는 다각적인 분석을 통해 감정노동의 순기능에 관한 연구도 발표되고 있다.

Ashforth & Humphrey(1993)는 타인과의 상호작용의 긍정적 역할을 통해 감정노동과 직무 태도와의 긍정적인 관계를 검증하였으며, 감정노동의 긍정적인 측면을 강조하는 연구들인 Pugh(2001), Schaubroeck & Jones(2000)들도 사회 정체성 이론에 의해 개인이 사회적으로 동일시하는 과정을 말하며, 조직과 일체감이 크고 직업에 대한 가치관이 확고할수록 감정 부조화보다는 감정노동 자체의 긍정적인 면에 영향을 준다고 보고하였다.

이에 본 연구는 Morris & Feldman(1996)의 연구모형 중 감정표현의 빈도와 다양성, 그리고 감정적 부조화와의 관계에서 노동자 개인의 감정적 태도에 주목하였다. 이에 직무와 관련하여 “개인이 사회적 요구나 내부의 잠재력에 의해 행하는 심리학적 태도”인 소명의식에 주목할 필요가 있다.

소명은 사람들이 일에 대해 가지는 태도나 관점의 하나로 최근 산업 조직과 관련된 소명의식 연구에 관심이 높아지고 있다. 자본주의 사회에서는 일을 직업으로만 생각하는 사람은 일을 통해 물질적인 보상에만 관심을 가지기 때문에 직무 태도와 관련하여 직업, 경력, 소명으로 구분하여 연구하였으며(Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler, & Tipton, 1986), 소명의 정의와 측정, 그리고 소명의식 발달에 관한 연구와 그 효과와 관련된 연구들이 진행되고 있다(Constantine, Miville, Warren, Gainor, & Lewis-Coles, 2006; Duffy & Blustein, 2005).

이러한 소명의식은 심리적 성공, 만족감과 함께 변화를 가져오는 자신에 대한 행동을 도출하기도 한다(Hall & Chandler, 2005). 특히 교육자로서 직업을 가지고 있는 태권도 사범들에게는 직업에 대한 소명의식이 강하게 나타나는 특성이 있다고 판단된다. 즉 물질적 보상으로써 감정노동을 평가하기보다는 소명의식을 통한 태권도 사범의 직업적 가치의 재발견은 중요하다. 하지만 여성 태권도 사범 대상의 연구는 그들에 대한 인식(김서경, 2011; 박미정, 2009; 신영선, 2009)과 불평등한 직무환경(김남수, 김은숙, 2017; 김두한, 안근아, 2013; 이숙경, 최광근, 2015) 등의 다양한 연구가 진행되었으나, 여성 사범의 직업에 대한 지속 의도를 높일 수 있는 소명의식과 관련된 연구는 전무한 실정이다.

이에 본 연구에서는 보육과 그로 인한 서비스 측면이 강조되어 나타난 태권도장의 감정노동과 감정노동의 결과변수인 감정적 부조화의 관계에서 소명의식의 관계를 살펴보고 탈 사회화하는 환경에 노출된 여성 태권도 사범의 소명의식에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 요인을 파악하여 여성으로서 태권도 사범이 안정적인 직업으로서 위치할 수 있도록 태권도 사범의 소명의식과 관련한 기초자료를 제공하는데 그 의의가 있다.

2. 연구가설 및 모형

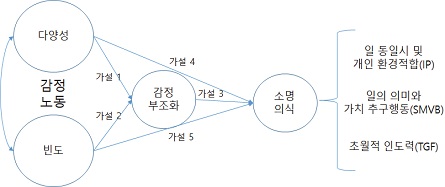

이론적 근거를 바탕으로 연구모형은 <그림 1>로 설정하였으며, 연구가설은 다음과 같다.

Hochschild(1983)은 감정노동이란 자신의 감정 상태보다는 소속된 조직의 규범을 통해 감정 상태를 조절하고 변화시키려 노력하는 개인적 노력에 관한 노동이라 하며, 외형적으로 표정이나 행동을 연기하는 느낌의 노동 행동으로 정의하였다. 특히 이러한 감정노동은 보육이 중점으로 변해버린 태권도장에서는 빈번하게 나타나고 있다(김남수, 김은숙, 2017). 감정노동은 전통적으로 부정적 요인으로 인식하여 연구가 진행되었으나, 최근의 연구에서는 다각적인 분석을 통해 감정노동의 순기능과 관련한 연구들이 발표되고 있다(윤진한, 이원강, 2017; Pugh, 2001). 특히 권혁기, 박봉규(2011)의 서비스종사원의 감정노동과 관련한 연구와 이숙경, 최광근(2015)의 태권도장 지도자의 감정노동과 관련한 연구에서도 감정노동의 표면 행위와 내면 행위 중 내면 행위는 감정부조화를 감소시키는 중요한 변수임을 밝히고 있다. 이는 다양한 감정노동을 통해 내면 행위를 할 수 있는 환경이 요구되는 것을 의미하며 이러한 감정노동의 다양성은 감정부조화에 영향을 미치는 선행변수로 확인할 수 있다. 이러한 이론적 근거를 토대로 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 1. 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동(다양성)은 감정부조화에 영향을 미칠 것이다.

일반적으로 반복적이고 빈도가 높은 감정노동은 행위자의 부정적 감정을 도출해 내며 표면 행위로 이어질 가능성이 크다(Brotheridge & Grandey, 2002). 감정노동의 빈도는 여성 태권도 사범의 감정노동 중 내면 행위로서 역할보다 표면 행위의 행동만을 할 수 있다는 측면에서 감정부조화와 그 관계성이 매우 크다고 할 수 있다(Van Dijk & Kirk-Brown, 2006). 이에 관한 선행연구를 살펴보면 이상우, 박혜리, 박성진, 한진욱(2017)의 골프장 종사자의 감정노동과 감정부조화의 연구 결과 종사자의 감정노동은 감정부조화에 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 김명희, 천성문(2020)과 김영현(2015)의 연구에서도 감정노동과 감정부조화에 대한 연구를 진행하며, 감정노동이 감정부조화에 영향을 미치는 매우 중요한 변수임을 밝히고 있다. 따라서 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동(빈도)은 감정부조화에 영향을 미칠 것이라고 추론할 수 있으며, 이론적 근거를 바탕으로 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 2. 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동(빈도)은 감정부조화에 영향을 미칠 것이다.

감정부조화는 근로자가 실제로 느끼는 감정과 조직에서 요구하는 감정이 서로 다를 때 나타나는 현상으로 부정적 직무 만족으로 볼 수 있다(허찬영, 김태성, 2014). 이는 감정노동이라는 행동에 대한 부정적 결과변수로 확인할 수 있다. 이와 관련한 선행연구를 살펴보면 조은영, 이지연(2015)의 초등교사의 감정노동과 직무스트레스의 관계 연구와 박상언(2008)의 감정표현요구와 감정부조화 연구에서도 소명의식의 선행변수로 감정부조화가 매우 중요한 변수임을 밝히고 있다. 따라서 여성 태권도 사범의 감정부조화는 소명의식에 영향을 미치는 중요한 선행변수로 파악되며 이론적 근거를 바탕으로 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 3. 여성 태권도 사범이 지각하는 감정부조화는 소명의식에 영향을 미칠 것이다.

소명은 사람들이 일에 대해 가지는 태도나 관점의 하나로 직업의 소명의식은 물질적 동기와 관련된 직무 태도와는 다르게 보고 있다(Constantine et al., 2006; Duffy & Blustein, 2005). 따라서 선행연구들에서는 소명의 직무 태도를 전문적이며, 감정적인 노동으로 보고 있으며, 감정노동을 통해 밝히려 노력하고 있다(Bellah et al., 1986). 구체적으로 선행연구를 살펴보면 초등교사의 감정노동과 직무스트레스와의 관계에서 소명의식의 조절효과를 연구한 조은영, 이지연(2015)과 상담사의 감정노동과 직무스트레스와의 관계에서 소명의식의 조절효과를 연구한 김은주, 오화철(2020)의 연구 결과에서도 감정노동이 소명의식에 영향을 제공한다고 밝히고 있다. 이론적 근거를 바탕으로 가설을 설정하였다.

가설 4. 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동(다양성)은 소명의식에 영향을 미칠 것이다.

감정노동은 소속된 조직의 규범에 의해 감정을 조절하고 변화시키며 노동하는 것으로 감정노동의 빈도는 감정노동의 내면 행위를 저해하고 표면 행위를 촉진할 수 있다(Van Dijk & Kirk-Brown, 2006). 구체적으로 살펴보면, 사회복지사의 감정노동에 대한 연구(이경희, 임우석, 2018), 유아교육기관 교사의 감정노동과 소명의식의 연구(홍성희, 2019)와 서비스 직종인 항공객승무원의 감정노동과 소명의식에 관한 연구(김종욱, 2016)의 결과에서도 감정노동(빈도)과 소명의식의 관계에 대해 밝히고 있다. 따라서 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동(빈도)은 소명의식에 영향을 미칠 것이라고 추론할 수 있으며, 이론적 근거를 토대로 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 5. 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동(빈도)은 소명의식에 영향을 미칠 것이다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구대상

본 연구의 목적을 위해 국내의 여성 태권도 사범을 모집단으로 선정하여 2020년 1월부터 2월까지 서울, 경기, 인천 지역의 30세 이하의 태권도장 여성 사범들을 표본으로 편의표본추출법(convenience sampling method)을 사용하였으며, 자기평가기입(self-administration)방법으로 작성하도록 하였다. 총 250부의 설문지를 배포하여 본 연구의 자료로서 적절하지 않은 15부를 제외한 235부를 최종유효표본으로 활용하였다. 연구대상자의 인구통계학적 특성은 다음 <표 1>과 같다.

2. 조사도구

본 연구에서 사용된 조사 도구는 설문지이며 연구대상자의 인구통계학적 특성을 제외한 감정노동, 감정부조화, 소명의식의 문항은 5점 Likert 척도로 구성하였다. 감정노동 설문지는 Morris & Feldman(1996)와 최항석, 이해영, 정무관(2012)의 연구를 바탕으로 태권도장이 사범에게 소비자를 응대함에 있어서 표현하기를 원하는 감정의 다양성 3문항과 태권도장이 요구하는 감정노동의 빈도 3문항를 고려하여 총 6문항을 본 연구의 목적에 맞게 수정 및 보완하여 사용하였다. 감정 부조화 설문지는 Morris & Feldman(1996)와 최항석 등(2012)의 연구를 바탕으로 본 연구의 목적에 맞게 수정 및 보완하여 총 3문항의 단일요인으로 구성하여 역코딩하여 사용하였다. 소명의식 설문지는 Hagmaier & Abele(2012)이 미국과 독일인을 대상으로 타당화한 척도를 바탕으로 연구한 김종욱(2016)의 척도를 수정 및 보완하여 사용하였다. 소명의식 척도는 총 9문항으로 동일시 및 개인-환경 적합을 측정하는 IP(Identification and P-E-Fit) 3문항과 일의 의미와 가치추구 행동을 측정하는 SMVB(Sense of Meaning and Value-driven Behavior) 3문항, 마지막으로 초월적 인도력을 측정하는 TGF(Transcendent Guiding Force) 3문항으로 구성되어 있다.

3. 척도의 타당도 및 신뢰도

선행연구를 바탕으로 설문지를 제작한 뒤 설문 문항의 적합성을 확인하기 위해 스포츠사회학 교수 2인과 박사 2인에게 내용타당도(content validity)를 검증하였다. 이후 확인적 요인분석을 통해 집중타당성(convergent validity)을 검증하였다. 내적 일관성을 나타내는 cronbach's α 를 통해 신뢰도를 도출하였다. 모형에 대한 적합성의 기준은 χ2 값을 활용하여야 하지만, χ2 값은 표본에 대한 크기와 모형의 복잡성, 자유도에 민감하게 반응하는 경향이 있다(Hu & Bentler, 1999). 이에 구조모형의 적합도 지수를 평가하기 위한 기준은 CFI, TLI, RMSEA을 선정하여 사용하였으며(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010), TLI, CFI는 .90 이상, RMSEA은 .08 이하일 경우 비교적 수용할만한 수준으로 본다(Kline, 2011). 수렴타당성의 기준치는 분산추출지수(AVE)가 .5 이상, 개념신뢰도(CR)가 .7이상으로 검증 결과 개념신뢰도(CR), 분산추출지수(AVE), cronbach' α 의 값은 모두 기준치 이상으로 나타나 신뢰성과 수렴타당성 모두 검증되었음을 확인하였다(Hair et al., 2010). 구체적인 내용은 다음 <표 2>과 같다.

4. 자료처리

본 연구의 통계 처리는 PASW 18.0 과 AMOS 18.0을 사용하여 235부의 설문지를 분석하였다. 코딩된 변수에 대한 결측치와 인구통계학적 특성을 위하여 빈도분석(frequency analysis)을 실시하였다. 조사도구의 신뢰도 및 타당도 검증은 확인적 요인분석(confirmatory factor analysis)과 신뢰도분석(reliability analysis)으로 실시하였다. 각 요인간의 다중공선성과 상관성을 확인하는 방법으로 상관관계분석(correlation analysis)을 실시하였다. 연구문제 검증은 구조방정식모형(structural equation model) 분석을 실시하였다.

Ⅲ. 결과

1. 상관관계분석

본 연구의 측정변인들 간에 다중공선성을 파악하기 위해 Pearson의 상관계수를 산출하였다<표 3>. 통계적으로 모든 변인 간의 상관계수가 .80 미만으로 다중공선성의 문제는 없는 것으로 나타났다. 또한 분산추출지수(AVE)가 변인 간 결정계수(R2) 보다 높은 수치를 보여 판별타당도를 확보하였다.

2. 연구모형 설정 사전 절차

본 연구에서 사용된 설문 문항들은 확인적 요인분석을 통해 타당성 및 신뢰성이 확보되어 단일차원성(unidimensionality)이 검증되었으며, 연구의 측정 효율화를 위하여 문항묶음(item-parceling)을 하였다. 이 과정에서 감정노동의 세부적인 결과를 위해서 소명의식의 하위요인들만 측정 변인화 하였으며, 총 4개의 측정변인으로 구성하였다.

3. 연구모형 적합도

본 연구의 모형의 적합지수는 <표 4>와 같이 산출되었다. 적합지수로 적용하는 CFI는 .946, TLI는 .934 로 수치로 나타났으며 RMSEA의 수치는 .049로 도출되어 연구모형의 간명성과 적합성을 확보하였다.

3. 연구가설 검증

본 연구의 가설을 검증하기 위해 <그림 1>에서 제시한 변인 간의 연구모형에 따라 순서대로 제시하면 다음 <표 5>와 같다.

가설 1 감정노동(다양성)과 감정부조화의 관계를 검증한 결과 표준화 회귀계수치가 .087(t=2.065, p< .05)로 도출되어 통계적으로 유의미한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

가설 2 감정노동(빈도)와 감정부조화의 관계를 검증한 결과 표준화 회귀계수치가 -.108(t=-2.553, p<.05)로 도출되어 통계적으로 유의미한 부적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

가설 3 감정부조화와 소명의식의 관계를 검증한 결과 표준화 회귀계수치가 -.643(t=-1.992, p<.05)로 도출되어 통계적으로 유의미한 부적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

가설 4 감정노동(다양성)과 소명의식의 관계를 검증한 결과 표준화 회귀계수치가 .340(t=3.548, p<.001)로 도출되어 통계적으로 유의미한 정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

가설 5 감정노동(빈도)와 소명의식의 관계를 검증한 결과 표준화 회귀계수치가 .305(t=4.134, p<.001)로 도출되어 통계적으로 유의미한 정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Ⅳ. 논의

이 연구는 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동, 감정부조화, 소명의식의 구조적 관계를 규명하고자 하였다. 각 요인들의 인과관계는 유의한 것으로 나타났으며 이에 대해 논의한 내용은 다음과 같다.

첫째, 가설 1 감정노동(다양성)은 감정부조화에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 세부적으로 감정노동 중 다양성은 정적영향을 주며, 감정노동의 빈도는 감정부조화에 부적 영향을 주는 것으로 나타났다. 이는 감정노동의 정적인 측면을 강조하는 Morris & Feldman(1996), Pugh(2001), Schaubroeck & Jones(2000)는 감정노동과 감정부조화 및 태도 등의 정적 인식의 결과와 관련하여 유의한 영향을 미친다는 연구 결과를 제시하고 있어 본 연구와 유사한 결과를 제시하고 있다.

Hochschild(1983)은 감정노동을 사회적 상호작용을 통해 분석하는 연출이론(dramaturgy)으로 분석하였다. 연출이론에 따르면 심층 연기(심층 행동)과 표면 연기(표면 행동) 두 행동이 나타나며 이를 통해 감정노동에 대해 밝히고 있다. 특히 심층 행동은 조직의 규범적 감정을 내면화하여 감정적 조화가 이루어질 수 있지만, 표면 행동은 구성원 자신의 내적 감정과 조직이 요구하는 규범적 감정 간의 괴리로 감정부조화를 경험할 가능성이 높다(Van Dijk & Kirk-Brown, 2006).

특히 감정노동의 다양성이 감정부조화를 감소시킨 결과를 보면, “업무 수행 시 다양한 감정을 표출”, “업무와 관련하여 감정표현의 종류가 많음”, “타인과 교류를 통한 업무에서 여러 감정이 표현” 등의 역할과 능력에 관련된 문항들로 이러한 감정노동들은 여성 태권도 사범의 업무의 다양성과 관련하여 직업에 대한 역할과 정체성 강화, 자기표현의 증진을 표현할 수 있으며, 이러한 감정의 다양성은 심층 행동으로 노동을 하며 느끼는 감정에 대한 부조화를 감소시키는 역할을 하는 것을 알 수 있다.

둘째, 가설 2 감정노동(빈도)은 감정부조화에 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 감정노동(다양성)과 반대로 감정노동의 빈도는 감정부조화에 영향을 주었다. 이는 감정노동과 감정부조화의 관계를 연구한 이숙경, 최광근(2015)의 연구 결과에서 본 연구와 유사한 결과를 제시하고 있다. 여성 태권도 사범이 인지하는 반복되는 감정노동은 직업에 대한 역할과 직업과 종사자의 일체감이 감소하는 것으로 자기소외와 감정부조화 등 부정적인 감정이 나타난다고 추론할 수 있다. 특히 반복되고 의미 없는 감정노동은 표면 행동으로 표현되며, 여성 태권도 사범이 자신의 감정에 대해 일치하는 행동이 자발적으로 나타나지 않는 것으로 보인다. 다양성에서 나타나듯 감정노동의 대상인 학부모, 수련생, 그리고 동료 사범들에게 긍정적 피드백을 받을 수 있는 다양한 역할부여와 그들에게 존중받는 사범 정체성, 자기표현 및 태권도장의 규범을 마련하기 위해서는 표면 행동을 지양하고 심층 행동으로 이행할 수 있도록 태권도장 차원에서 여성 태권도 사범이 인지하는 감정노동에 대한 규범적 감정을 내면화할 수 있도록 환경을 마련할 필요가 있다. 이를 통해 전통적으로 표현되는 감정노동 행위와 부정적인 태도 및 인식 관계보다는 긍정적인 관계가 될 수 있다 판단된다.

셋째, 가설 3 감정부조화는 소명의식에 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 서재복, 김성일(2017)은 초등학교 체육전담교사와 스포츠강사를 대상으로 진행한 연구에서 그들이 지각한 감정노동과 직업 정체성에 미치는 영향의 연구결과에서도 체육전담교사와 스포츠강사의 감정노동에 부정적 영향, 즉 감정부조화는 직업에 대한 정체성에 영향을 준다 하였다. 고용형태에 따라 부정적 영향에는 차이가 나타났는데, 이는 감정노동 자체가 소명의식에 영향을 미치는 것보다는 감정노동 중 나타난 감정에 대한 부조화에서 비롯된 것이라 추론할 수 있다. 또한 이성천(2010)의 연구에서도 지방공무원들의 직무환경과 소명의식 간의 관계를 연구한 연구에서도 직무환경 자체의 규범적 감정과 구성원 자신의 내적 감정의 괴리로 인한 감정부조화가 그들의 소명의식에 영향을 미친다는 연구결과를 제시하고 있어 본 연구와 유사한 결과를 제시하고 있다.

소명의식이란 사람들이 일에 대해 가지는 태도나 그들의 관점의 하나로 인식한다. 즉 감정노동의 결과변수이자 그들이 지닌 내면의 감정과 겉으로 표현되는 감정의 부조화는 직무 태도에 영향을 미치며, 감정노동이 이처럼 부정적인 영향을 미치는 것은 감정노동 수행자가 경험하는 감정부조화(emotional dissonance)의 발생 여부가 중요한 관건이 된다는 사실이 선행연구들에서도 발표하고 있다(박상언, 2008; Johnson, & Spector, 2007; Morris & Feldman, 1997).

특히 여성 사범의 역할과 능력에 대하여 그들이 가지고 있는 젠더 개념과 더불어 생각해 볼 수 있다. 이는 전통적으로 남성 중심의 태권도계에서 그들에게 요구하는 역할과 지위에 대한 사회적 인식과 관련되었다고 유추할 수 있다. 모성(母性)은 사회에서 그들에게 주어진 성 역할일 뿐, 여성 태권도 사범은 모성(母性)을 동반한 감정노동보다는 동등한 사범 역할을 원하는 것으로 보인다. 이러한 결과 그들은 감정노동에 대한 감정의 부조화 현상이 나타났으며, 이러한 감정부조화는 그들이 태권도 사범으로서 가지고 있던 소명의식에도 부정적인 영향을 미치는 것을 결과를 통해 알 수 있다.

정경숙, 최수정, 박명옥, 이암(2015)의 콜센터의 감정표현규범에 따른 상담사들의 감정과 태도, 그리고 행동에 대한 연구결과에서도 감정표현규범의 중요성에 대해 밝히고 있다. 즉 이러한 문제 해결을 위해서는 성 역할에 의지한 역할업무보다는 여성 태권도 사범이 할 수 있는 정확한 역할업무와 그들의 인권을 존중받을 수 있는 범위의 감정노동을 위해 태권도장의 규범적 범위와 서비스로만 이루어지던 보육을 넘어 교육자 처우를 받을 수 있는 직업환경을 받는다면, 감정노동에 의한 감정부조화로 벌어지는 일 또한 사라질 것이며, 그들의 소명의식 또한 높아질 것으로 판단된다.

넷째, 본 연구의 가설 4와 가설 5의 감정노동 중 다양성과 빈도는 공통적으로 소명의식에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 전통적인 연구에서는 직무태도를 물질적인 보상에 관심을 가지고 연구하였으나, 심리학연구에서는 직무태도와 관련하여 소명에 대한 연구가 활발하게 진행하고 있다(이은경, 2011; 하유진, 2012; Bellah et al., 1986; Constantine et al., 2006; Duffy & Blustein, 2005).

본 연구에서는 현재 태권도 사범의 탈 사회화와 관련하여 태권도장의 업무환경에 대해 연구를 진행하였다. 특히 사회학연구에서는 전통적 관점 외에도 심리, 경영, 철학, 심지어 생리의 관점을 통해서 사회학적 관점과 함께 해석해야 한다. 김종욱(2016)은 항공객실승무원을 대상으로 진행한 연구에서 감정노동이 직업윤리에 유의한 영향을 미친다는 연구결과를 제시하고 있으며, 함성수(2014)의 공군 장교를 대상으로 한 연구에도 부분적으로 본 연구와 유사한 결과를 제시하고 있다.

Morris & Feldman(1996)의 연구모형에서는 감정표현의 빈도와 다양성을 통해 다양한 변인 간의 관계를 살펴보았으며, 본 연구에서는 직무 태도인 소명의식 간의 관계를 살펴보았다. 이에 기존의 부정적 이미지의 감정노동이 소명의식에 정적인 영향을 미쳤다는 결과가 나타났다. Ashforth & Humphrey(1993)는 사회 정체성 이론을 통해 감정노동을 설명하였는데, 사회 정체성 이론이란 한 개인이 사회 속으로 동일시하는 과정을 말하며, 감정노동의 효과는 직업에 대한 역할과 종사자의 일체감에 의해 조성된다고 주장한다. 특히 이런 경우 일체감이 클수록 자기표현의 증진, 정체성 강화, 규범을 포용하려는 의지가 강하고, 반면 일체감이 약할수록 자기소외와 감정 부조화는 높아진다고 하였다. 즉 감정노동 자체의 소속된 구성원 간의 일체감 조성은 태도에 긍정적인 영향을 준다는 것을 의미한다. 특히 소명의식은 인간의 직무와 관련하여 긍정적인 영향을 미치며, 심리적 성공, 만족감과 함께 직업에 대한 전문성과 이직 의도를 감소시키는 작용도 한다(윤소천, 이지현, 손영우, 하유진, 2013; Hall & Chandler, 2005),

태권도 사범의 이직과 탈 사회화를 방지하기 위해서는 소명의식의 신장을 요구한다. 이는 직업의 안정성을 위해서도 필요하다고 판단하며, 이를 위해서는 사범 개개인의 소명의식 고취 행동뿐 아니라, 태권도장의 경영인 즉 관장의 역할 또한 중요하다. 태권도 관장은 감정노동에 있어 전통적인 성 역할과 감정적 규범을 지양하고, 현재 여성 태권도 사범이 생각하고 있는 성 역할로서 해야 할 역할에 관한 요구를 한다면 감정노동에 따른 소명의식은 증가한다 판단한다. 장아녕, 정수진(2017)의 연구에서도 소명의식과 조직 동일시 등의 직무 태도에 상사의 지원이 중요하다는 결과는 태권도장 관장의 중요성을 보여주고 있다.

이를 위해서 여성 태권도 사범과 동등한 관계가 무엇보다 중요하며, 사범으로서 해야 할 업무에서 여성과 남성으로 구분하고 행동하는 것을 지양하여야 한다. 마지막으로 구성원들이 할 수 있는 감정노동의 범위를 명확하게 하며 능력에 맞는 역할을 제대로 부여하기 위해서는 사범과 관장 간의 필요한 정보의 충족 여부와 그 수준을 지속적으로 파악하고 행동해야 할 것이다.

Ⅴ. 결론 및 제언

1. 결론

이 연구는 여성 태권도 사범이 지각하는 감정노동과 감정부조화, 소명의식 간의 구조적 관계를 파악하는데 그 목적이 있다. 연구 목적에 따라 수립된 연구가설을 검증한 결과는 다음과 같다.

첫째, 여성 태권도 사범의 감정노동은 감정부조화에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 감정부조화는 소명의식에 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 셋째, 감정노동은 소명의식에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

본 연구의 결과를 바탕으로 결론은 다음과 같다. 여성 태권도 사범은 남성 중심의 직업에서 요구되는 여성에 대한 감정노동이 있다. 이에 따라 그들이 요구하는 보육에 대한 감정노동에 대해 규범적 이해와 감정적 조화가 이루어질 수 있도록 다양하고 가치 있는 노동의 의미를 가질 수 있도록 노동환경 개선과 그 역할에 따른 관점을 인식시키는 것이 중요하다. 따라서 본 연구는 여성 태권도 사범이 직업으로서 지속적으로 유지할 수 있는 태도적 측면인 소명의식이 발현, 유지되는 과정에서 필요한 감정노동에 대한 감정적 조화가 이루어지는 상호작용을 감정노동과 감정부조화로 설정하여 구조적 관계를 파악하였다는 점에서 의의가 있다.

2. 제언

본 연구를 진행하며 설계한 연구설계 상의 제한점 때문에 연구결과의 일반화에는 한계가 있다. 이에 후속 연구를 진행하는데 있어 다음과 같이 제언하고자 한다.

첫째, 본 연구는 연구의 목적을 달성하기 위하여 30대 이하의 여성 태권도 사범을 대상으로 연구를 진행하였다. 후속 연구에서는 대상의 확대를 통한 여성 사범이 지각하는 감정노동의 차이를 통한 감정부조화의 관계를 알아볼 필요가 있다.

둘째, 본 연구는 여성 태권도 사범의 감정노동에 대한 정확한 구분을 짓지 못한 한계점이 있다. 후속 연구에서는 감정노동의 범위를 통제하여 그들 개개인이 느끼는 감정노동 이외에 통합적으로 느끼는 규범에 따른 감정노동 연구가 필요할 것으로 판단된다.

참고문헌

- 권혁기, 박봉규(2011). 서비스종사원 감정노동의 표면행위와 내면행위가 감정부조화 및 직무태도에 미치는 영향. 인적자원관리연구, 18(1).

- 김남수, 김은숙(2017). 여성 태권도 지도자의 사회적 현실. 한국체육과학회지, 26(5). 217-229.

- 김두한, 안근아(2013). 태권도장 여성사범의 불평등 직무환경 개선방안, 한국스포츠사회학회지, 11(4), 315-323.

- 김명희, 천성문(2020). 은행원의 감정노동, 감정부조화, 심리적 소진 및 직무만족간의 구조적 관계분석. 부경대학교 인문사회과학연구소. 21(3).

- 김서경(2011). 여성 태권도장 지도자의 교육철학 탐색. 미간행 석사학위논문, 한국체육대학교 대학원.

- 김영현(2015). 호텔 기업의 표현규칙, 종사원의 감정불일치, 감정조절, 감정부조화의 관계에 관한 연구. 한국관광레저학회 27(7).

- 김은주, 오화철(2020). 상담사의 감정노동과 직무스트레스가 영성에 미치는 영향: 소명의식의 조절된 매개효과. 한국기독교상담학회지, 31(3).

- 김종욱(2016). 항공객실승무원의 감정노동이 직업윤리에 미치는 영향 ;소명의식과 사회적 교환관계의 조절효과. 미간행 박사학위논문, 단국대학교 대학원.

- 박미정(2009). 아동기 수련생을 둔 학부모의 여성 태권도 지도자에 대한 인식. 미간행 석사학위논문, 경희대학교 테크노경영대학원.

- 박상언(2008), “감정표현요구와 감정부조화, 그리고 심리적 반응 간의 관계에 관한 연구,” 인사관리연구, 32(1): 25-53.

- 서재복, 김성일(2017) 초등학교 체육전담교사와 스포츠강사의 지각된 감정노동이 직업정체성에 미치는 영향: 고용형태에 따른 조절효과 검증, 한국스포츠학회지, 15(2), 259-267.

- 손제열, 장유진, 윤현수(2011). 태권도 지도자가 도장에서 추구하는 지도목표와 실행의 어려움. 코칭능력개발지, 13(1), 125-132.

- 신영선(2009). 여성 태권도 지도자의 지도행동에 따른 의미탐색. 미간행 석사학위논문, 고려대학교 대학원.

- 윤소천, 이지현, 손영우, 하유진(2013). 소명의식이 조직몰입과 이직의도에 미치는 영향. 인적자원관리연구, 20(4), 61-86.

- 윤진한, 이원강(2017). 감정노동 종사자의 자기 효능감과 감정부조화의 관계에서 감정노동전략의 매개효과. 한국관광연구학회, 31(2).

- 이경희, 임우석(2018). 사회복지사의 전문직인식과 감정노동의 관계. 21세기사회복지학회, 15(1).

- 이상우,박혜리,박성진,한진욱(2017). 골프장 종사자의 감정노동, 감정부조화, 조직몰입 및 조직시민행동 간의 구조적 관계. 한국골프학회, 11(1).

- 이성천(2010), 직무환경이 지방공무원들의 소명의식에 미치는 영향에 관한 연구, 미간행 박사학위논문, 댠국대학교 대학원.

- 이숙경, 최광근(2015). 태권도장 지도자의 감정노동에 따른 감정부조화, 직무소진 및 고객지향성의 관계. 한국여성체육학회지, 29(1), 59-77.

- 이은경(2011). 청소년지도자의 소명의식과 직무만족에 관한 연구. 한국청소년연구. 22(1): 115-140.

- 이재돈, 민유기, 오병철(2012). 태권도 도장의 고용안정을 위한 4대 보험 적용 방안. 국기원 태권도연구, 3(1), 77-96.

- 장아녕, 정수진(2017), 소명의식의 영향력과 조직 동일시의 매개효과 및 상사지원의 조절효과. 한국경영교유학회, 32(2), 45-68.

- 정경숙, 최수정, 박명옥, 이암(2015). 콜센터에서 감정표현규범에 따른 상담사의 감정노동이 감정부조화, 감정소진, 이직의도에 미치는 영향. 대한경영학회지, 28(2), 529-551.

- 조은영, 이지연(2015). 초등교사의 감정노동과 직무스트레스와의 관계에서 소명의식과 일의 의미 조절효과. 한국열린교육학회, 23(3).

- 최항석, 이해영, 정무관(2012). 노인복지시설 급식관리자의 감정노동 인식이 직무스트레스에 미치는 영향: 관리자의 감정노동에 대한 적응을 중심으로. 외식경영연구, 15(4), 33-60.

- 하유진(2012), 소명의식이 업무 변인에 미치는 영향: 경력 몰입의 매개효과와 개인-상사 적합 및 조직지원인식의 조절효과, 미간행 박사학위논문, 연세대학교 대학원..

- 함성수(2014). 공군 장교의 소명의식과 조직 행동의 관계: 도덕적 의무감과 조직 동일시의 매개효과와 특기집단의 조절효과. 박사학위논문. 연세대학교 대학원.

- 허찬영, 김태성(2014). 철도여행인솔자의 감정노동이 감정부조화와 직무만족에 미치는 영향 : 감정부조화의 매개효과와 감정표현규범몰입의 조절효과. 인적자원관리연구, 21(3), 81-102.

- 홍성희(2019). 유아교육기관 교사의 감정노동과 소명의식 및 조직몰입 간의 관계. 동아인문학회 47.

-

Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. (1993). Emotional labor in service roles: The influence of identity. Academy of management review, 18(1), 88-115.

[https://doi.org/10.5465/amr.1993.3997508]

- Bellah, R. N., Madsen, R., Sullivan, W. M., Swidler, A., & Tipton, S. M. (1986). Transforming American Culture. The Center Magazine, 19(5), 5.

-

Brotheridge, C., & Grandey, A. (2002). Emotional labor and burnout: Comparing two perspectives of people work. Journal of Vocational Behavior, 60, 17-39.

[https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1815]

-

Constantine, M. G., Miville, M. L., Warren, A. K., Gainor, K. A., & Lewis‐Coles, M. A. E. (2006). Religion, spirituality, and career development in African American college students: A qualitative inquiry. The Career Development Quarterly, 54(3), 227-241.

[https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2006.tb00154.x]

-

Duffy, R. D., & Blustein, D. L. (2005). The relationship between spirituality, religiousness, and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 67(3), 429-440.

[https://doi.org/10.1016/j.jvb.2004.09.003]

-

Hagmaier, T., & Abele, A. E. (2012). The multidimensionality of calling: Conceptualization, measurement and a bicultural perspective. Journal of Vocational Behavior, 81(1), 39-51.

[https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.04.001]

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

-

Hall, D. T., & Chandler, D. E. (2005). Psychological success: When the career is a calling. Journal of Organizational Behavior, 26, 155-176.

[https://doi.org/10.1002/job.301]

- Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, Barkeley, CA: University of California Press.

-

Johnson, H. A. M., & Spector, P. E. (2007). Service with a smile: Do emotional intelligence, gender, and autonomy moderate the emotional labor process?. Journal of occupational health psychology, 12(4), 319.

[https://doi.org/10.1037/1076-8998.12.4.319]

-

Morris, J. A., & Feldman, D. C. (1996). The dimensions, antecedents, and consequences of emotional labor. Academy of management review, 21(4), 986-1010.

[https://doi.org/10.5465/amr.1996.9704071861]

-

Pugh, S. D. (2001). Service with smile: Emotional contagion in the service encounter. Academy of Management Journal, 44(5), 1018-1027.

[https://doi.org/10.5465/3069445]

-

Schaubroeck, J., & Jones, J. R. (2000). Antecedents of work place emotional labor dimensions and moderators of their effects on physical symptoms. Journal of Organizational Behavior, 21, 163-183.

[https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(200003)21:2<163::AID-JOB37>3.0.CO;2-L]

-

Van Dijk, P. A. & Kirk-Brown, A. (2006), Emotional labour and negative job outcomes: An evaluation of the mediating role of emotional dissonance. Journal of Management and Organization. 12(2), 101-115.

[https://doi.org/10.5172/jmo.2006.12.2.101]