출산 후 여성이 경험하는 여가의 의미: 현상학적 접근

초록

본 연구는 출산 후 여성의 여가경험이 주는 본질적 의미를 이해하는 것을 목적으로 한다. 이러한 연구의 목적에 따라 여성의 개별적인 경험에서 나타나는 본질적 의미를 탐구하고자 현상학적 연구방법론을 적용하여 수행하였으며, 출산 경험이 있고 여가활동에 1년 이상 지속적으로 참여한 경력이 있는 여성으로 총 7명을 연구참여자로 선정하여 일대일심층면담으로 자료를 수집하였다. 그들의 진술을 Giorgi의 현상학적 분석방법을 이용하여 정리하였고, 출산 후 여성의 여가경험에 대한 21개의 중심의미와 6개의 본질적 의미 구성요소를 바탕으로 본질적 의미를 도출하였다. 출산 후 여성이 경험하는 여가는 변화된 자신의 정체성을 찾고 엄마로서의 역할을 잘 수행해 내며, 또 다른 ‘나’를 확인 하는 시간으로서 의미가 크다. 이러한 여가경험은 본질적으로 출산 후 여성들에게 긍정적인 경험과 삶의 질을 향상하는데 의미가 있으며 사회적으로는 출산 후 여성의 삶에 대한 긍정적 인식의 확산에 도움이 된다.

Abstract

This study aims to understand the essential meaning of leisure experiences for women after childbirth. To explore the intrinsic meanings emerging from individual women’s experiences, a phenomenological research methodology was applied. Seven women who had given birth and had continuously participated in leisure activities for over a year were selected as research participants, and data were collected through one-on-one in-depth interviews. Their statements were organized using Giorgi’s phenomenological analysis method, and the essential meanings were derived based on 21 central meanings and 6 essential meaning components regarding post-childbirth leisure experiences. For women after childbirth, leisure holds significant meaning as a time to rediscover their changed identity, perform their role as a mother effectively, and affirm another aspect of themselves. Such leisure experiences are essentially meaningful in providing positive experiences and enhancing the quality of life for women after childbirth. Socially, they help in spreading a positive perception of women’s lives post-childbirth.

Keywords:

Women after childbirth, Leisure experiences, Quality of life, Phenomenological study키워드:

출산 후 여성, 여가경험, 삶의 질, 현상학적 접근Ⅰ. 서 론

우리나라의 합계출산율은 2015년부터 7년 연속 하락하여 2022년 여성 1명당 출산율 0.78명으로 최저치를 나타냈으며 이는 전 세계적으로도 가장 낮은 수준에 해당한다(통계청, 2023). 인구감소의 다양한 원인 중 출산율이 1.3명 미만으로 떨어지는 초저출산 현상은 인구급감의 직접적인 원인이 된다. 통계청에서 발표한 2020∼2070년 장래인구추계에 따르면 초저출산율은 장기화 될 전망이며, 이로 인한 인구감소는 불가피한 상황이다(통계청, 2022). 이러한 우리 사회의 현상은 단순히 개인의 선택을 넘어선 사회적 문제로 다루어야 한다.

이처럼 심각한 저출산 문제에 대응하기 위해 우리정부는 2005년에 ‘저출산⋅고령사회기본법’을 제정하고, 2006년부터 저출산⋅고령사회 기본계획을 5년마다 수립하고 있다. 그러나 15년이 지난 현재도 우리사회는 여전히 초저출산 현상을 이어가고 있다. 지난 1∼4차 저출산 고령사회 기본계획의 저출산 대책분야 주요내용을 살펴보면 출산과 양육에 유리한 환경조성, 신혼부부 출발지원, 자녀양육비 부담 경감과 육아지원 인프라 구축, 불임부부 자녀출산지원 등 환경개선에 많은 노력을 기울였다. 또한 일⋅가정 양립의 어려움 해결을 위한 대책과 청년일자리 및 주거 지원 등을 마련했다. 이러한 정책개선에도 불구하고 초저출산율과 인구절벽의 심각한 사회문제는 지속되고 있으며, 저출산⋅고령사회 기본계획의 내용은 우리사회 인구절벽의 장기적 대응방안으로서는 부족하다.

한편 여성들의 결혼에 대한 인식변화, 생활양식 변화, 교육 수준 및 사회진출 증가 등이 결혼 및 출산을 기피하는 요인으로 대두된다(문선희, 2012). 또한 기혼 가구의 출산율 저하 뿐 만 아니라 비혼, 만혼의 증가도 문제시되고 있다(유진성, 2016). 그러나 우리정부의 출산대응책이 사회적 문화나 개인의 가치관에서 비롯되는 결혼 포기, 만혼 등의 문제 해결에는 소극적이라는 비판이 있다(변수정, 황남희, 2018). 이처럼 저출산 요인이 여성의 사회진출이나 경력단절문제 또는 자아실현 등의 이유라고 보기에는 한계가 있으며 우리사회의 전통적인 가족가치관에 대해서도 논의 할 필요성이 있다(임병인, 서혜림, 2021). 즉, 여성은 남성에 비해 사회 문화적 가치관을 바탕으로 출산과 자녀 양육으로부터 오는 책임과 함께 높은 수준의 양육스트레스를 경험하게 될 가능성이 있다. 또한 결혼 한 남성의 경우 여가와 가사노동간의 영향이 제한적으로 나타난 반면, 여성의 경우 가사와 육아가 여가시간 감소의 주요 요인으로 나타났다(차승은, 2015). 이처럼 출산 후 여성은 남성에 비해 개인의 여가시간과 경험이 부족할 확률이 높으며, 선택할 수 있는 여가활동의 범위와 장소도 제한되는 경향이 있다(문은영, 최나리, 2010; 윤인진, 김상운, 2005).

일반적으로 여가활동은 개인 행복에 긍정적 영향을 미치며(남은영, 이재열, 김민혜, 2012), 삶의 질에서 중요한 지표로서 활용된다. 특히 출산 후 여성의 여가활동은 가정에서 겪는 스트레스를 효과적으로 해소하고, 가정 및 사회 구성원으로서 건전한 인간관계를 형성할 수 있게 돕는다는 점에서 필요하다(김준희, 박선영, 2000; 이주연, 2009). 그러나 여성들은 출산 후 겪게 되는 육아와 가사노동 시간 증가로 인해 개인의 여가시간을 확보하기 힘들 수 있기 때문에 가족 내 불만을 초래할 수 도 있다. 우리 사회는 과거에 비해 혼인상태와 자녀유무 등에 따라 여가시간의 차이가 더 커졌으며, 지난 십여 년간 자녀수는 감소했는데 오히려 양육시간은 증가하였다(조미라, 윤수경, 2014; 통계청, 2022). 특히 어린 자녀를 둔 가구의 시간압박이 매우 크다는 연구결과를 고려할 때(김진욱, 2008), 출산으로 인한 가족 생활시간이 개인의 여가 생활시간과 삶의 질에 어떠한 영향을 미치는지 세밀하게 관찰할 필요성이 요구된다. 이러한 현상은 개인 삶의 질과 여가생활시간을 중시하는 여성에게 출산에 대한 부정적인 인식을 가져올 수 있다. 이와 관련하여 출산 후 여성의 삶에 관한 연구는 개인적 차원을 넘어서 우리사회의 출산율의 제고를 위한 기초자료로서 의미가 크다. 또한 현재의 구조적 대응 방안을 넘어서 개인 삶의 질 및 출산 후 여성의 변화에 대한 심층적인 연구와 대안이 필요한 시점이다. 즉, 출산 후 여성의 여가경험이 삶의 질에 중요한 요인이 될 가능성이 크며 양육과 가정생활의 태도에도 영향을 줄 수 있다.

따라서 출산 후 여성의 여가경험을 심도 있게 분석하여 여성의 삶에 어떤 의미를 갖는지 연구할 필요성이 있다. 이에 본 연구는 출산 후 여성의 여가경험에 대한 심층적 분석을 통해 출산 후에 겪게 되는 하나의 현상으로서 여가의 본질적 의미를 탐색하는데 그 목적을 둔다.

따라서 본 연구에서는 연구 문제에 맞게 다음과 같은 연구문제를 도출하였다.

첫째, 출산 후 여성이 경험하는 여가에 나타나는 의미구조는 어떠한가?

둘째, 출산 후 여성이 경험하는 여가의 본질적 의미는 무엇인가?

이는 출산 후 여성의 삶에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로 현 상황을 이해하고 여성의 여가참여 독려로 개인적 삶의 질을 높이고 나아가 일, 가정, 여가의 균형을 맞추는데 도움이 되고자 함이다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 방법론

본 연구는 출산 후 여성들의 여가경험에 대해 심층적으로 분석하는데 목적이 있으므로 특정한 대상의 경험이 주는 의미를 통해 경험의 본질을 파악하고자 현상학적 연구방법을 적용하였다. 현상학적 접근법은 인간의 경험을 연구하기 위한 방법으로 특히 그 경험의 본질을 찾아내어 의미를 부여하는 것을 기본입장으로 한다(김향란, 2021).

현상학적 연구방법 중에서도 Giorgi의 현상학적 연구는 연구참여자의 상황적이며 개별적인 맥락 속에서 그의 주관적 경험의 세계를 있는 그대로 기술하여 살아있는 경험의 본질과 의미를 단계별로 분석하는 방법이다. 따라서 본 연구에서 밝히고자 하는 ‘출산 후 여성의 여가경험’의 본질과 의미를 깊이 이해하고 드러내는데 적합한 방법으로 Giorgi(2008)의 현상학적 연구방법을 다음과 같이 적용하였다. 첫 번째 단계로 전체내용을 인식하고, 두 번째 단계로 의미단위를 구분하였다. 세 번째로는 핵심의미를 추출하고 학문적 용어로 전환하는 단계를 거쳐 마지막 네 번째 단계로 본질적 구성요소 도출 및 일반적 구조기술로 통합하는 단계를 거쳤다.

2. 연구참여자

연구참여자의 선정은 여가 및 질적연구 전문가 교수 2인 및 박사 2인의 의견과 검토를 통하여 본 연구에 맞는 대상으로 다음과 같이 설정하였다.

첫째, 본 연구는 출산 후 여가경험과 관련된 연구이기 때문에 연구참여자는 1명 이상의 자녀를 직접 출산 경험이 있으며, 마지막 출산으로 부터 10년이 지나지 않은 여성으로 한정한다.

둘째, 여가경험에 대한 의미를 탐색하기 위해 여가활동에 1년 이상 지속적으로 참여한 경험이 있는 대상으로 선정한다.

현상학적 연구에서 제시하는 참여자의 수는 2∼10명으로 (최영희, 1993)하고 있으며, 연구방법에 맞는 대상자를 선정하기 위해 전문가 검토를 통해 최종적으로 7명을 연구참여자로 선정하였으며 일반적인 특성은 다음 <표 1>과 같다.

3. 자료수집 및 분석

본 연구의 자료 수집은 참여자가 경험한 현상을 직접적이고 상세하게 기술하는 방법으로 일대일 심층면담조사(in-depth interview)로 진행하였다. 면담은 2023년 9월부터 10월까지 약 두 달 동안 연구참여자의 편의에 맞게 대면 혹은 비대면 면담을 통해 이루어 졌으며, 필요 시 추가 면담을 진행하였다. 현상학적 연구는 참여자의 주관적이고 자유로운 이야기를 얻기 위해 구체적이거나 상세한 면접 질문을 설정하지 않는다. 본 연구에서는 개방된 반구조화된 질문지를 준비하여 심층 면접이 원활하게 진행될 수 있도록 했지만, 참여자의 주관적인 진술이나 설명이 우선이므로, 주제에서 크게 벗어나지 않는 한 연구자의 개입을 최소화하려 노력했다.

본 연구의 면담 시 사용한 질문의 예시는 다음 <표 2>과 같다.

자료의 분석은 자료의 수집과 동시에 이루어졌다. 인터뷰 시에 작성한 기록지와 녹음자료를 전사하여 Giorigi의 현상학적 4단계 분석 절차에 따라 첫째, 전체를 인식하기 둘째, 의미 단위 구분하기 셋째, 의미 단위들로부터 중심의미를 도출하여 학문적 용어로 변형하기 넷째, 변형된 중심의미들을 일반적인 구조로 통합하여 본질적 주제를 도출하였다.

4. 연구의 윤리

연구자가 자료수집과 분석과정에서 고려해야하는 윤리적 핵심주제는 자발적 동의, 기밀유지, 상호호혜성의 3가지로 다루어진다(Mason, 2010). 연구자는 이러한 연구 윤리의 중요성을 중심에 두고 심층 면담 전에 문자 메시지로 연구의 목적, 연구 방법 및 연구 참여의 자율성에 대한 안내를 하였으며, 면담 시작 전에 이를 재차 설명하였다. 연구에 대한 사전 설명과 함께 자발적 참여에 대한 동의를 얻었다. 또한 연구에서의 윤리에 따른 신뢰성은 연구 결과와 그 해석이 얼마나 신뢰할 수 있는지, 그리고 연구 과정이 공정하게 이루어졌는지, 또한 연구 참여자의 경험이 얼마나 정확하게 반영되었는지를 의미한다. 이에 따라, 본 연구에서는 연구의 타당도와 신뢰도의 확보를 위해 진실성, 일관성, 적합성, 중립성의 기준을 따랐다(Giorigi, 2008).

Ⅲ. 결과 및 논의

본 연구는 출산 후 여성의 여가경험의 본질적 의미는 어떠한지를 알아보기 위해 현상학적 방법론을 적용하여 연구를 수행하였다. 현상학적 방법에서 중요한 연구 결과는 참여자들의 공통적 특성을 통합하여 경험의 의미와 본질을 확인하는 것이다. 즉 출산 후 여성의 여가경험이 보여주는 상황적 의미뿐만 아니라 출산 후 여성이 겪는 여가경험 내용에 대한 본질적 의미를 고찰하고자 했다.

1. 출산 후 여성의 여가경험 구성요소

출산 경험이 있는 여성 중에서 여가활동에 1년 이상 지속적으로 참여한 경력이 있는 7명의 연구참여자를 통해 수집한 원자료를 분석한 결과 129개의 의미단위가 도출 되었다. 이들 중 의미가 중복되거나 구조밖에 존재하는 47개의 의미를 제외하고 최종 82개의 의미 단위를 확보하였다. 이를 바탕으로 22개의 중심의미가 구성 되었으며 본질적 주제결집과정을 거쳐 6개의 본질적 주제를 도출하였다. 그 내용은 다음 <표 3>과 같다.

출산 후 여성들은 대부분 출산 후에 변화된 자신의 모습에 대해 부정적인 감정과 상황을 겪었다. 특히 육아를 하고 있기 때문에 시간적인 여유조차 부족한 탓에 자신을 돌보기를 포기해야했다. 이들은 일상생활 속에서 여가경험을 통해 온전히 자신에게 집중할 수 있는 시간과 일상에서 벗어난 휴식감을 느꼈다. 특히 일상생활에서 가족과 함께 하는 것이 아닌 ‘나 혼자만의 시간’을 갖는 것에 큰 의미를 두며 여가경험이 자신을 찾아주는 유일한 시간이라고 인식했다. 여가인식은 여가에 대해 주관적으로 어떻게 인지하고 있는 가를 뜻하는 것(한국문화관광연구원, 2007)으로 여가경험을 통해 형성된다. 출산 후 여성들은 일상생활 속에서 자신만의 시간과 엄마가 아닌 ‘나’로서의 모습을 여가를 통해 찾고 있으며 그것이 그들의 여가라고 인지하는 것이다. 출산 후 여성은 온전히 자신 스스로를 위한 시간으로서 여가경험을 중요하게 여긴다. 이들은 출산으로 인해 변화된 신체와 자신의 모습을 찾고 싶어 했다. 즉, 출산 후 여성의 여가경험은 ‘나의 모습을 찾기’위해 선택할 활동이 되며, 연구참여자의 진술을 바탕으로 도출 된 중심의미들은 <나의 시간>, <성취감을 주는 활동>, <내가 원하는 것>, <나의 활력을 찾음>으로 나타났다.

“혼자서 뭔가 이렇게 집중해서 할 수 있는 시간을 찾고 싶어서 요가를 시작했어요. 요가를 하다보면 그런 다른 생각들을 좀 잊어버리게 되는 것 같아요. 나를 잃지 않으려는 노력 그걸로 내 시간을 갖고 여가를 하는 것 같아요. 이 시간만이 주는 의미는 ‘오롯이 혼자가 될 수 있는 시간’이라는 것에서 조금 다른 것 같아요. (연구참여자 G)”

“육아에서 오는 성취감보다 내가 뭔가 나를 찾는 활동 그러니까 여가 활동을 비롯해서 나를 찾는 활동 이런 일이라든지 내가 하고 있는 일이라든지 여가를 통해서 얻는 만족감이 그것보다 더 커요. (연구참여자 B)”

출산 후 여성들은 자신에게 주어진 짧은 여가시간을 긍정적으로 활용하기 위해 자신의 여가를 선택한다. 주로 일상생활에서 크게 벗어나지 않는 시간과 공간 속에서 여가가 이루어진다. 집 근처의 수영장에 다니거나, 요가센터, 산책, 헬스장 등이 그들의 여가공간이다. 매일 조금씩 갖는 여가경험으로 출산으로 변한 신체와 체력의 회복을 원하고 있으며, 양육스트레스나 일상생활의 무력감 등을 극복하고자 한다. 자신만의 시간을 찾아 자신이 원하는 활동을 통해 자신의 중요성을 확인하고 엄마가 아닌 자신의 모습 그대로를 확인하는 것이 그들이 여가에 참여하는 동기가 된다. 여가동기는 여가경험에 앞서서 개인이 어떤 여가활동을 선호하고, 선택하여 참여하게 되는 의식적⋅무의식적인 이유를 의미한다(김영재, 2008).

이처럼 출산 후 여성들은 가족의 의무로부터 벗어난 자신의 시간과 경험을 중요하게 생각한다. 이들은 자신만의 시간을 갖고 신체적 정신적인 건강의 회복과 자신의 존재를 확인하기 위해 여가에 참여한다. 이들은 자신의 여가를 통해 ‘엄마가 아닌 나로 살기’를 경험 하며 중심의미로는 <여가 시간의 발견>, <체력의 회복>, <우울 극복을 위한 노력>, <나의 존재를 확인>하려는 경험의 내용들이 포함된다.

“(육아를 하면서) 체력이 이제 그동안 비축했던 체력이 다 끝났다고 생각했어요. 체력이 아예 안 돼서 가족들이랑 여가활동을 해도 저만 혼자 지쳐 있는 거예요. 그래서 체력도 좋아지고 저도 즐거운 여가활동을 찾게 되더라고요. (연구참여자 E)”

“출산 하고 여가 활동하기 전에는 나를 위함이 없고 나의 존재가 없었는데 여가 활동하러 갈 시간을 맞춰야 되고 계속 생각을 해야 되니까 가기 전부터 나에 대해 생각을 하게 거죠. 그 시간은 온전히 나한테 집중할 수 있는 시간이죠. (연구참여자 A)”

출산 후 여성들은 엄마가 아닌 나로 서의 삶을 포기하면서도 예전의 내 모습으로 살기를 희망한다. 그들은 일상에서 자신을 위한 시간을 갖기 힘들기 때문에 잠시라도 일상을 벗어나 온전히 자신에게 집중하는 시간을 여가경험을 통해 얻는다. 예전처럼 전문적인 활동을 하지 않더라도 그들에게는 큰 변화와 도전을 주는 경험이 된다. 그들은 자신만의 시간을 갖는 것만으로도 여가시간의 소중함을 느낀다. 또 자신에게 집중한 시간을 통해 긍정적으로 변화하는 신체나 정서를 통한 만족과 스스로 해내는 성취감을 느낀다. 즉 그들의 여가경험은 ‘나에게 집중하는 시간’으로 스스로에게 큰 만족감과 성취감을 준다. 그들은 엄마로서의 일상의 변화를 받아들이면서 또 다른 자신의 모습을 발견하기 위해 자신만이 할 수 있는 여가를 실천하며 배움과 도전의 만족을 얻는다.

여가만족은 여가를 통해서 느끼는 개인의 만족감 또는 즐거움으로 물질적, 심리적, 감정적, 사회적 그리고 정신적 건강까지 영향을 준다고 하였다(Campbell, Converse & Rogers, 1976; Riddick, 1985; 김영재, 2009). 출산 후 여성들은 여가경험을 통한 여가만족을 경험하며 이는 그들의 삶의 질 향상에 도움을 준다. 일상의 변화와 도전이라는 주제는 이들의 여가경험에 포함된 여가에 대한 만족으로 확인 가능하다. 이들에게 여가경험이란 <나의 행복을 찾아서>, <배움과 도전>, <나에게 집중하기> 라는 중요한 의미가 함께한다.

“일상생활의 활력이 생긴 것 같아요. 여가 활동을 하면서 나의 몸에 집중할 수 있으니까 그만큼 또 정신적으로도 힐링 되더라고요. (연구참여자 D)”

“혼자서 뭔가 집중해서 할 수 있는 시간을 찾고 싶어서 요가를 시작했어요. 아침에 아이들 보내기 전에 할 수 있는 여가활동을 찾다보니 요가를 하게 됐어요. 내가 이 시간에 끼워 넣을 수 있는 시간이 그것 밖에 없어서 그렇게 시작 했어요. 아침에 요가를 하면 다른 생각들을 좀 잊어버리게 되는 것 같아요. (연구참여자 G)”

출산 후 여성은 엄마로서의 삶을 살게 된다. 그리고 출산 후 변화된 몸은 예전처럼 많은 활동을 할 수 없게 했다. 체력이 부족하게 느껴지면 우선 내가 하고 싶은 일을 포기해야 했다. 이러한 경험들은 정신적으로도 큰 영향을 준다. 출산 전 나의 모습과 출산 후의 상황을 비교하며 부정적 감정을 느끼기도 한다. 그리고 가족과 함께 하는 여가시간은 자신에겐 엄마로서의 역할의 연장선이기 때문에 여가가 주는 즐거움과는 다르게 느껴진다. 여가현장에서도 아이돌보기, 가족에게 희생하기는 계속되어지며 자신의 여가시간이 없다고 느낀다. 그들은 자녀가 일정 나이가 되어 기관에 가거나 다른 가족들의 육아도움을 받아야지만 비로소 자신의 여가시간이 생긴다. 그리고 가족생활과 자신의 여가 사이에서 갈등을 경험한다.

여가제약이란 여가 참여나 여가만족도를 저해하거나 억제하는 요인(안주석, 임근욱, 2018)으로 출산 후 여성은 자신의 심리적, 신체적인 이유뿐만 아니라 육아로 인한 여가제약을 경험한다. 출산 후 여성들은 여가를 통해 자신의 모습과 원하는 것을 추구하지만 출산 후 변화된 삶 속에서 이루어지는 여가는 <내 시간이 없는 일상>, <나보다 가족이 우선>, <남편에 비해 희생하는 엄마>, <출산 후 변화된 몸과 마음>이라는 제약 속에 존재하게 된다.

“아침에 일어나서 하루 종일 아기를 케어하고 아기가 잠들면 빨래나 이런 집안일을 하고 잠들어요. 그 안에는 (여가시간이) 없어요. 그러니까 주중 일과에는 제가 여가라고 생각하는 부분이 없어요. (연구참여자 C)”

“출산 후에는 우선순위가 나보다는 아이들의 육아가 되기 때문에 신경을 육아에 더 많이 써야 해요. 내가 하고 싶은 게 있어도 육아 때문에 포기해야 되고, 그냥 생각조차 할 수 없는 것 같아요. (연구참여자 D)”

“출산 후에 다시 여가활동을 시작했을 때 좌절했거든요. 제가 했던 여가활동은 고강도의 운동이었고, 출산 후 신체변화 때문에 잘 안되고 체력적으로도 아이를 돌봐야 해서 더 힘든데 예전처럼 안되니까 재미가 없는 거예요. (연구참여자 F)”

출산 후 여성들에게 여가는 가족과는 분리된 자신만을 위한 활동이다. 그리고 그러한 여가경험을 위해서는 자신만을 위한 노력이 필요하다. 즉, 여가시간을 만들기 위해 다른 가족에게 육아도움을 요청하거나 출산 후 변화된 몸을 회복하기 위한 노력, 자신의 여가활동을 가족들과 공유하고 이해하기 위해 애쓴다. 자신의 여가를 위한 의지 있는 모습도 확인하고 다시 여가에 참여 위해 노력과 준비를 한다. 이들은 자신만의 여가를 벗어나 가족과 함께하기 위해 노력한다던지 여가의 중요성을 가족과 공유하고 가족의 이해를 얻기 위해 노력하거나 자신의 여가를 통해 얻은 긍정적 정서와 활력을 유지하며 가족생활을 유지하는 노력을 지속한다. 결국 자신의 여가를 지속하기 위한 노력으로 자신이 경험하는 여가제약을 극복하고 있다.

출산 후 경험하는 여가제약을 극복하기 위해 협상전략을 통하여 여가참여를 촉진하는 것이다. 이러한 경험의 의미는 여가제약협상 전략에 관한 이론으로 설명 가능하다(황선환, 2009).

이처럼 출산 후 여성들은 자신의 여가를 지속하기 위해서 신체적으로나 심리적, 환경적인 제약들을 경험하며 이러한 제약을 극복하기 위해서 자신만의 노력을 시도 한다. 이러한 자신의 삶을 위한 노력은 <시간 확보를 위한 노력>, <의지 있는 모습을 확인>, <가족과 여가의 균형 잡기>, <가족생활에서 활력을 유지> 하는 것으로 표현 된다.

“주말에는 아기를 남편한테 맡기고 제 여가 활동을 할 수 있는 거죠. 그래서 그 시간에 나가서 농구를 하고 있어요. (연구참여자 C)”

“가족관계에서도 저의 활기차고 활력적인 모습을 보일 수 있으니까 긍정적인 에너지를 줄 수 있는 것 같아요. (연구참여자 D)”

“예전에 하던 여가활동을 포기하고 집 근처에서 가능한 시간에 할 수 있는 활동으로 수영을 선택했어요. 시간적으로도 오히려 더 세이브가 되고... (연구참여자 F)”

출산 후 여성들은 자신의 행복이 가족의 행복이 된다고 생각한다. 다시 말해서 자신 스스로가 행복하고 활력이 있어야지 가족생활이나 아이돌보기 등에 긍정적인 영향을 준다고 느낀다. 그리고 자신의 여가경험을 가족과 공유하거나 가족 안에서 인정받을 때 더욱 만족감이 생긴다. 여가경험의 긍정적 정서경험은 가족생활 내에서 긍정적 삶을 유지하는데 도움을 준다. 체력이 좋아지고 부정적 정서가 사라지는 긍정적인 경험을 한다. 이는 가족과 함께하는 여가로도 발전하게 된다.

결국 출산 후 여성들의 여가경험은 내가 주인공이 되는 유일한 삶의 시간이 되며, 자신의 삶을 찾아주는 원동력이 된다. 이러한 경험은 자신을 위한 것처럼 보이나 본질적으로 나와 가족 모두의 행복을 추구하는 것이 바탕이 된다. 즉, 내가 행복할 때, 가족이 행복해 지는 일상을 경험하고 가족이 함께 하는 여가를 추구한다, 또한 가족을 대할 때 여가경험의 긍정적인 정서를 공유하고 싶어 한다. 그리고 그들의 여가경험은 일상생활을 영위하는데 변화된 자신의 모습을 받아들이고, 가족과의 행복을 추구하며 그 안에서 자신의 본 모습을 찾고자 하는 의지가 반영된 것이라고 할 수 있다. 이러한 긍정적인 정서경험과 가족관계에서의 행복추구는 결국 출산 후 여성 자신의 삶의 질을 향상하는데 중요한 요인이 된다.

이러한 맥락에서 출산 후 여성에게 여가경험은 엄마로서 변화된 삶속에서 ‘나’를 확인하는 시간이며 내 삶의 원동력으로서의 의미가 크다. 그리고 그 이면에는 나의 행복과 동시에 가족의 행복을 추구하는 모습이 담겨 있다. 이러한 본질적 의미는 궁극적으로 출산 후 여성이 느끼는 삶의 질을 향상시키고 나아가 출산 후 여성의 삶에 대한 긍정적 인식의 바탕이 된다.

“육아만 한다고 생각하면은 정말 지루한 일상이라고 생각할 수 있는데 뭔가 새로운 걸 배우고 내가 꾸준히 발전하는 모습을 보면서 내 인생이 전혀 지루하지 않고 계속 뭔가 앞으로 나아가고 있다는 생각이 많이 드는 것 같아요.(연구참여자 B)”

“내가 먼저 행복해야 다른 사람도 돌아볼 여유가 생긴다고 생각해요. 그리고 가족과의 관계에서도 저만의 여가시간이 꼭 필요해요. 그래야 제가 행복해야 가족하고도 화목하게 지낼 수 있어요. (연구참여자 E)”

2. 출산 후 여성의 여가경험의 본질적 의미

현상학적 연구에서 경험의 결과를 기술하는 마지막 단계는 연구참여자들의 개별적⋅상황적 경험에서 발견되는 내용을 일관된 구조로 통합하여 기술하는 단계이다. 이는 변형된 의미 단위들에 담겨있는 연구자의 통찰 내용을 일관된 내용으로 종합하고 통합하는 단계이다(Giorgi, 1985).

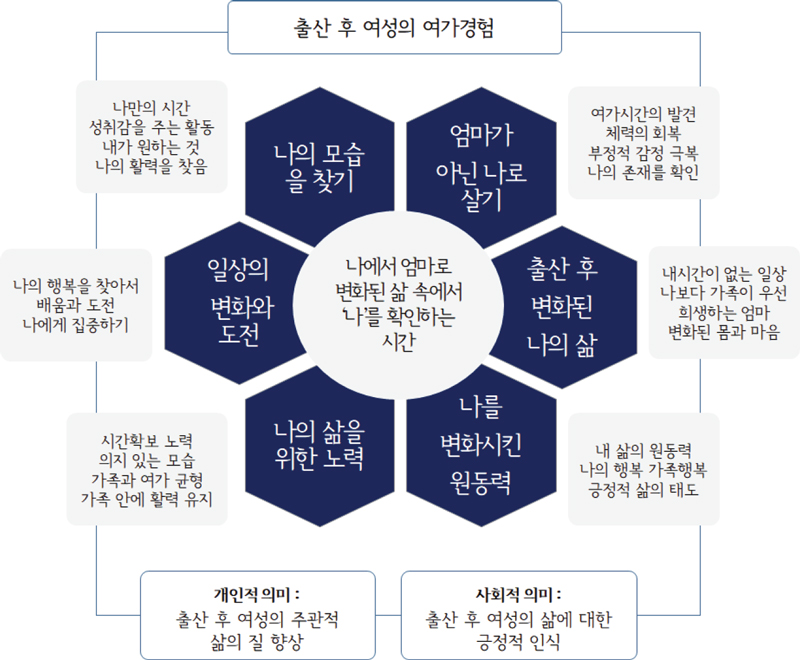

본 연구자는 연구참여자의 진술을 기초로 출산 후 여성의 여가경험에 관한 22개의 중심의미와 6개의 본질적 주제를 도출하였다. 이를 바탕으로 출산 후 여성의 여가경험 의미에 대한 구조를 도식화 하면 다음 <그림 1>과 같다.

Ⅳ. 결 론

본 연구는 출산 후 여성의 여가경험에 대한 현상학적 연구로서 출산 후 여성이 여가에서 경험하는 내용과 그 경험의 본질적 의미를 탐구하고자 수행하였다. 특히 출산 후 여성이 겪는 상황적 특성에 따라 그들만의 본질적 경험구조에 대한 질문으로 연구가 시작되었다. 이러한 연구는 우리사회의 출산율 저하라는 사회적 문제와도 관련성이 높다. 우리 정부는 저출산 대응을 위한 정책방향으로 출산 후 여성의 삶의 질 개선을 제시한다(오민지, 2021). 이는 우리사회의 출산 후 여성의 삶의 질에 대한 인식이 부정적이라는 것을 반증하며 실제로 삶의 질 저하를 우려하여 출산을 포기하는 경우도 있다(박지선, 김소정, 2022). 또한 개인의 삶의 만족이 출산에 긍정적인 영향을 미친다는 연구(Parr, 2010)에서도 밝히듯이 개인의 삶의 질에 영향을 주는 심리적 요인과 출산율에는 상관성이 있다.

또한 개인의 여가경험은 삶의 질을 결정짓는 중요한 요인으로 작용하며(남은영, 2012) 그 의미는 상황에 따라 다르다. 따라서 본 연구에서 다루는 출산 후 여성의 여가경험에 대한 연구는 개인의 삶에 대한 이해와 동시에 사회적 문제의 대응방안의 기초자료로서 그 대상에 대한 이해를 돕기 위해 필요하다.

위와 같은 연구 문제를 바탕으로 ‘출산 후 여성의 여가경험’의 본질과 의미를 깊이 이해하고 드러내는 데 적합한 방법으로 현상학적 분석방법을 적용하여 질적연구를 수행하였으며, 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, 출산 후 여성은 여가를 통해 <나의 모습을 찾기>를 경험한다. 이는 출산 후 여성들이 자신과 ‘엄마’라는 역할 속에서 자신의 모습을 찾기 위한 시간으로 여가를 인식하고 있다고 보여준다.여가는 크게 시간적, 경험적, 활동적 개념 및 마음의 상태로 구분하여 정의한다(Godbey, 1994; Kelly, 1990). 출산 후 여성의 경우 육아와 가사노동에서 해방된 자신만의 시간으로서 여가에 큰 의미를 두고 있었다.

둘째, 출산 후 여성은 여가를 통해 <엄마가 아닌 나로 살기>를 경험한다. 이들이 자신의 여가를 ‘내 모습을 찾기’로 인식하는 반면 출산 후에는 자녀의 육아와 함께 엄마라는 역할에서 벗어나 자신만을 위한 여가를 경험하기 힘들다. 그러나 이들은 자신을 위한 시간을 통해 긍정적 정서를 경험하고 신체적 만족과 활력을 얻기 위한 것이 여가의 동기가 된다. 그리고 자신이 처한 상황에서 가능한 여가를 탐색하고 선택한다.

셋째, 출산 후 여성들의 여가경험은 <일상의 변화와 도전>이다. 이들은 여가를 통해 일상에서 받은 스트레스를 해소하고 긍정적인 경험을 한다. 또한 새로운 것에 도전하고 여가동반자들과의 교류를 통한 사회적 만족을 얻기도 한다. 동시에 자신에게 집중하고 스스로 해내는 것에 대한 만족감을 느낀다. 여가만족은 여가를 통해서 느끼는 개인의 만족감 또는 즐거움으로 물질적, 심리적, 감정적, 사회적 그리고 정신적 건강까지 영향을 준다(김영재, 2009).

넷째, 출산 후 여성의 여가경험은 <출산 후 변화된 나의 삶>을 보여준다. 이들은 출산 전과는 다른 일상 속에서 자신의 시간이 부족함을 느끼고, 자신보다는 가족을 우선시하며 엄마로서의 책임감을 느끼고 희생하는 일상을 보낸다. 또한 출산 후 변화된 신체는 여가를 선택하는 데 있어서도 영향을 준다. 이처럼 출산 후 변화된 환경과 자신의 상황으로 인해 여가경험에서 다양한 제약을 느낀다.

다섯째, 출산 후 여성은 여가를 통해 <나의 삶을 살기위한 노력>을 경험한다. 이들은 자신의 여가에 참여하는데 다양한 제약을 경험한다. 하지만 여가시간 확보를 위해 노력하고 가족생활 안에서 역할을 조율하거나 의지 있는 모습을 보여주며 자신의 여가를 지속하기 위해 노력한다.

여섯째, 출산 후 여성의 여가경험은 <나를 변화시킨 원동력>이다. 이들에게 여가는 일반적인 여가경험이 갖는 의미들을 포함함과 동시에 삶의 만족을 주는 행위로서 의미를 갖는다. 이들은 여가경험을 통해 자신이 행복함과 동시에 가족의 행복을 추구하며 긍정적인 삶의 태도를 보여준다.

출산 후 여성들은 가족과 여가의 갈등 보다는 균형을 추구하며, 가족을 위해 희생하는 엄마의 모습이 아닌 자신의 여가경험을 통해 양육스트레스를 해소하고 긍정적인 태도를 유지하여 가족 내 자신의 역할을 잘 해내는 모습을 추구한다. 바쁜 일상 속에서도 여가시간을 확보하려 노력하며, 자신만의 여가경험을 통해 삶의 균형을 찾고 있었다. 즉, 이들에게 여가란 출산 후 변화된 삶 속에서 자신의 정체성을 찾고 엄마로서의 역할을 잘 수행해 내며, 또 다른 ‘나’를 확인 하는 시간으로서 의미가 크다.

또한 출산 후 여성은 개인의 행복과 가족의 행복이 밀접하게 연결된 상황 속에서 여가를 경험하고 있었으며, 가족 안에서의 여가제약과 극복을 통해 여가경험을 지속하며 긍정적 정서를 경험하고 자신의 삶의 질을 향상시키고 있었다. 그들은 여가를 통해 자신의 존재를 찾을 뿐만 아니라 가정생활에서의 활력을 유지하기 위해 노력 한다. 이처럼 출산 후 여성의 여가경험은 이들의 삶의 질 개선을 효과적으로 높여주는 도구가 될 수 있음을 보여준다. 또한 주변 사람에게 긍정적인 태도를 보임으로써 출산 후 여성의 삶에 대한 긍정적 인식을 줄 수 있다. 최근 연구에서 우리사회의 출산율 제고를 위한 중요한 방안으로 미혼여성들이 유자녀 기혼여성들의 삶을 긍정적이고 희망적으로 바라볼 필요성을 제시하였다(김혜영, 선보영, 김상돈, 2010). 우리사회의 저출산 문제 해결을 위해서는 출산 후 여성의 삶에 대한 긍정적 인식 확산이 무엇보다 절실한 것이다.

이처럼 출산 후 여성의 여가경험은 개인적 차원뿐만 아니라 사회적 문제에서도 중요한 의미를 갖는다. 따라서 출산 후 여성의 삶의 질 개선을 위해 그들의 여가경험이 주는 본질적 의미를 이해하고 여가확보를 위한 개인적 제도적 노력이 뒷받침 되어야 할 것이다.

Acknowledgments

이 논문은 저자의 박사학위논문을 수정 및 보완하여 작성하였음.

References

- 김영재 (2008). 대학생 여가동기척도(LMS-A)타당화 검증. 한국사회체육학회지, 32(1), 1217-1226.

- 김영재 (2009). 한국형 여가만족척도의 다집단(Multigroup) 분석과 잠재평균. 한국체육학회지, 48(5), 255-264.

- 김준희, 박선영 (2000). 생활체육 참가 주부의 가족 스트레스와 생활만족에 관한 연구. 한국여성체육학회지, 14(2), 39-53.

- 김진욱 (2008). 일하는 어머니들의 이중노동부담에 관한 실증연구. 사회복지정책, (35), 197-220.

- 김향란 (2021). 중등학교 남성 교사의 은퇴 후 삶의 경험에 대한 현상학적 연구. 국내박사학위논문 한세대학교 일반대학원.

- 김혜영, 선보영, 김상돈 (2010). 여성의 만혼화와 저출산에 관한 연구. 한국여성정책연구원 연구보고서, 2010(18), 1-277.

- 남은영, 이재열, 김민혜 (2012). 행복감, 사회자본, 여가. 한국사회학회, 46(5), 1-33.

- 변수정, 황남희 (2018). 저출산⋅고령사회기본계획의 주요 내용과 향후 과제. 보건복지포럼, 258, 41-61.

- 문은영, 최나리 (2010). 서울시 중소기업 가족친화제도의 효과성 분석 및 활성화방안. 한국사회, 11(2), 93-121.

- 문선희 (2012). 미혼여성의 결혼과 가족에 대한 가치관이 결혼의향과 기대결혼연령에 미치는 영향. 한국가족복지학, 17(3), 5-25.

- 박지선, 김소정 (2022). 제주지역 미혼남녀의 결혼 및 출산의향에 대한 성별 비교연구. 제주여성가족연구, 1, 93-111.

- 오민지 (2021). 여성의 결혼과 출산에 관한 연구. 미간행 박사학위논문, 서울대학교 대학원.

- 안주석, 임근욱 (2018). 직장인들의 여가참여동기가 여가제약, 직무만족과 생활만족에 미치는 영향 연구. 관광연구저널, 32(2), 81-98.

- 유진성 (2016). 취업이 결혼에 미치는 영향과 노동시장개혁에 대한 시사점. KERI Insight, 2016(15), 1-36.

- 윤인진, 김상운 (2005). 여가활동의 사회집단별 차이와 불평등. 사회과학연구 13(2), 162-203.

- 이주연 (2009). 가족기능과 여가제약 및 여가만족에 관한 연구. 여가학연구, 6(3), 135-156.

- 임병인, 서혜림 (2021).여성의 가족가치관과 결혼 및 출산의향, 보건사회연구, 41(2), 123-140.

- 정선영 (2017). 삶의 만족도가 출산율에 미치는 영향: OECD 국가를 대상으로. 가족과 문화, 29(1), 105-127.

- 조미라, 윤수경 (2014). 한국 기혼남성의 가사노동시간 변화 연구-교육수준에 따른 격차를 중심으로. 한국가족복지학, (44), 5-30.

- 차승은 (2015). 기혼여성의 취업여부에 따른 시간압박감과 관련요인의 차이. 가정과 삶의 질 연구, 33(5), 37-53.

- 통계청 (2023). 인구동향조사 http://www.kosis.kr, .

- 통계청 (2022). 장래인구추계 http://www.kosis.kr, .

- 한국문화관광연구원 (2007). 2007 정책연구보고서 : 국민 여가지표기초연구. 한국문화관광연구원.

- 황선환 (2009). 여가제약, 여가제약 협상 및 여가참가의 관계. 체육과학연구, 20(3), 499-506.

- Campbell, A., Converse, P., & Rodgers, W. (1976). The quality of American life: perceptions, evaluations, and satisfactions. New York: Russell Sage Foundation.

- Giorgi, A. (ed.) (1985). Phenomenology and psychological research. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.

-

Giorgi, A. (2008). Difficulties Encountered in the Application of the Phenomenological Method in the Social Sciences. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 8, 1-9.

[https://doi.org/10.1080/20797222.2008.11433956]

- Godbey, G.(1994). Leisure in your life: An exploration (4th ed.). State College: PA, Venture Publishing.

- Kelly, J. R. (1990). Leisure(2nd ed.). Englewood cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

- Mason, J. (2010). 질적 연구 방법론 (Qualitative researching, 김두섭 역). 서울:나남출판(원전 1996년 출판).

-

Parr, N (2010). Satisfaction with life as an antecedent of fertility: Partner + Happiness = Children. Demographic Research, 22, 655-662.

[https://doi.org/10.4054/DemRes.2010.22.21]

-

Riddick, C.(1985). Health, aquariums, and the non-institutionalized elderly. Marriage & Family Review, 8(3-4), 163–173.

[https://doi.org/10.1300/J002v08n03_12]