스마트기술을 활용한 체육공간 구성 방안에 관한 IPA 분석 연구: 서울시 스마트건강관리교실을 중심으로

초록

본 연구는 스마트건강관리교실의 운영 및 공간에 대한 만족도 및 효과성, 학교급별 다양한 단위학교별 운영 사례를 분석하여 학교별 체육공간 구성, 시설 활용 현황 및 학교 특성에 따른 공간 구성의 특징을 도출하고자 하였다. 스마트건강관리교실을 운영하고 있는 150개 학교의 체육교사와 학생을 대상으로 만족도와 효과성에 대한 설문조사를 실시하고 순위 분석, t검정 결과를 분석하였다. 연구결과는 첫째, 스마트건강관리교실을 운영하고 있는 체육교사의 만족도는 높게 나타났다. 둘째, 학생의 만족도는 학년이 올라갈수록 감소하는 경향을 보였으며 교사에 비해 낮은 것으로 나타났다. 셋째, 효과성 분석 결과, 다양한 종류의 체육기구 및 스마트기술이 적용된 장비가 필요하며, 대기시간 최소화를 위해 스마트기술 장비의 수가 충분히 확보되어야 하는 것으로 나타났다. 본 연구는 스마트건강관리교실 활성화를 위한 구체적인 지원 방안 마련의 중요한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

Abstract

This study aims to analyze the satisfaction and effectiveness of the operation and space of Smart Health Management Classrooms, as well as the operation cases of various schools by educational level. It seeks to derive the characteristics of space composition according to school characteristics and the current status of the composition and utilization of physical education spaces. A survey was conducted on the satisfaction and effectiveness of physical education teachers and students from 150 schools operating Smart Health Management Classrooms. The data were analyzed using ranking analysis and t-tests. The study results are as follows: First, the satisfaction of physical education teachers operating Smart Health Management Classrooms was found to be high. Second, the satisfaction of students tended to decrease as their grade level increased and was lower compared to that of teachers. Third, the effectiveness analysis indicated that a variety of physical equipment and smart technology devices should be evenly distributed, and a sufficient number of smart technology devices should be secured to minimize waiting times. This study can serve as important foundational data for preparing specific support measures to promote Smart Health Management Classrooms.

Keywords:

Smart Technology, Physical Education Space, Smart Health Management Classrooms, IPA키워드:

스마트기술, 체육공간, 스마트건강관리교실, 효과성Ⅰ. 서 론

급격한 산업화로 인해 일상생활 속 환경문제의 심각성은 더욱 가속화되고 있으며, 그중 미세먼지는 대표적인 환경문제 중 하나이다. 경제협력개발기구(OECD) 미세먼지 보고서에 따르면 한국의 미세먼지 농도는 OECD 회원국 중 두 번째로 높은 것으로 조사되었다(OECD, 2018). 이러한 건강에 대한 위협은 국민 건강에 관한 관심을 증대시켰고, 필연적으로 국민의 건강 보호를 위한 대책 마련과 예방관리 강화 요구를 발생시켰다.

미세먼지, 폭염, 혹한 등의 영향은 일상생활뿐만 아니라 성장기 아동과 청소년의 체력을 강화하는 체육수업에도 악영향을 미치고 있으며, 야외수업의 제약으로 전이되어 학생들의 신체활동 참여에 부정적 영향을 미치고 있다. 이와 관련하여 학생들의 체력 저하를 극복하고자 체육관 증설, 유휴 교실을 간이체육교실로 활용하고 놀이체육, 간이체육교실을 만들며 에어돔을 세워 운동장을 덮는 방법 등의 다양한 방안들이 제시 및 연구되는 등 현실적⋅효율적인 대응책에 관해 지속적인 연구가 이뤄지고 있다(권설아 외, 2019).

이뿐 아니라, 코로나19와 더불어 급격한 4차 산업혁명시대로의 변화에 따라 디지털 시대가 도래하였고, 학교의 역할과 교육방법, 교사의 역할 등 많은 변화가 이뤄지고 있다. 특히 AI, IoT, 빅데이터 등 정보통신 기술의 발달이 가져온 발전은 사회 전반을 비롯하여 학교 현장에도 많은 변화를 일으키고 있다. 사회 전반의 변화는 교육의 변화를 일으켰으며, 교육현장에서는 인터넷을 통한 이-러닝(e-learning), 모바일기기를 통한 엠-러닝(m-learning), 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 드론, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등과 같은 스마트 기기를 활용한 다양한 교수⋅학습 방법이 개발되고 있다(윤승희, 2020).

이와 같이 시대적 흐름에 따라 정보통신기술이 발달하고 삶의 양상이 더욱 다양하고 복잡해지면서 기존의 산업사회에서 요구되는 역량과는 다른 차별화된 역량 함양이 요구되고 있다(고정길, 2020). 즉, 변화의 추세에 따라 디지털 기기를 기반으로 하는 교육, 각종 스마트 기기를 활용한 고차원의 수업을 진행할 수 있게 되었다(윤승희, 2020). 체육교육에서의 상황에서도, 운동장과 체육관의 일부 제한된 공간에서 교사의 주도하에 진행되던 체육수업은, 교사로부터 학생에게 전달되는 일방향적 지식 전달이 아닌, 학습자 스스로가 의미를 찾아가는 능동적이고 주체적인 활동을 할 수 있는 가능성을 열게 되었으며, 이와 함께 4차 산업혁명 시대가 필요로 하는 인재 육성, 이를 위한 학교의 다각적인 변화가 요구되고 있다.

변화된 학습 공간에서의 현시대적 스마트기술을 활용한 교수학습 활동은, 변화하는 시대와 발맞춰가는 학교교육은 물론, 미래교육을 향한 혁신을 위해서도 필요한 상황이다. 특히 스마트기술을 활용한 교육은 온라인과 오프라인을 결합한 수업이 가능하며, 기간과 공간의 제약을 벗어나 교사와 학생 사이에 즉각적인 상호작용을 가능케 할 수 있다. 이와 관련하여 교육부(2023)의 ‘2023년 학교체육 활성화 추진 계획’에 따르면, 주요 추진 과제 중 ‘미래형 체육활동 운영 기반 구축’은 체육활동을 상시 지원하기 위한 다양한 온⋅오프라인 연계 지원 기반 구축, 앱 기반 체육활동 및 다양한 수업 콘텐츠 개발⋅지원 등의 내용을 담고 있다. 이는 교육의 전반을 이전과 다른 모습으로 만들어간다는 것을 의미하는 것이며, 실제로 현장의 모습을 그렇게 변해가고 있다.

한편 코로나19의 장기화로 초⋅중⋅고등학교 학생의 신체활동량이 크게 줄어들었고 이에 따라 기초체력 저하, 신체적⋅정서적 건강 악화, 사회성 부족 등의 문제를 유발하였다. 이러한 문제는 앞서 언급한 미세먼지, 폭염 등의 환경문제와 결합 되었고, 학교 내 체육활동 공간 부족이라는 새로운 이슈를 야기시켰다. 이에 따라 서울시교육청(2023)은 학생의 활발한 체육활동 및 신체활동 기회 확대를 위해 4차 산업혁명시대에 걸맞는 공간의 구축이 필요하다고 판단하였고, 2022년부터 초⋅중⋅고등학교에 스마트기술 기반의 스마트건강관리교실 구축에 대한 행정적⋅재정적 지원을 시작하였다. 각급 학교에서는 해당 학교의 상황과 요구에 걸맞는 스마트건강관리교실을 구축하기 시작하였으며, 이 공간에서 학생들은 자신의 신체건강수준 파악 및 관리, 자발적 운동참여, 흥미증진 등의 효과를 느끼며 자기주도적 건강관리능력 향상을 위해 노력하고 있다. 이처럼 스마트건강관리교실과 같은 학교현장의 새로운 변화는 학생들에게는 물론 교사와 학부모 등에게까지 여러 긍정적 효과를 가져오는 모습을 보이고 있다.

본 연구에서는 스마트건강관리교실을 설치한 학교를 대상으로 운영의 효과를 알아보고자 하였다. 구체적으로는 스마트건강관리교실에 대한 교사와 학생의 만족도, 효과성(중요도, 실행도)을 조사하였으며, 초⋅중⋅고 학교급별 분석도 함께 진행하였다. 이를 통해 체육공간 구성 및 시설 활용 현황, 향후 공간조성 방안 및 정책 방향 등에 혜안을 얻고자 하였다. 이러한 시도는 서울시교육청 스마트건강관리교실 사업의 정착을 위한 올바른 방향설정과 효과에 관한 객관적인 근거를 마련하는 것이며, 향후 스마트건강관리교실 확대 및 활성화를 위한 구체적인 근거이자 중요한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 참여자

본 연구에서는 S시 교육청 스마트건강관리교실 구축/운영 등을 담당하고 있는 장학사 및 주무관 등의 협조를 받아 스마트건강관리교실을 구축하여 운영 중인 S시 내 150개 초⋅중⋅고등학교의 학생을 대상으로 하였다. 또한 스마트건강관리교실 지원사업에 신청/선정되어 운영하고 있는 교사를 소개받아 직접 연락하여 연구의 취지를 자세히 설명하고 동의를 구한 후, 연구 참여자로 선정하였다. 최종 분석을 위한 연구 대상은 총 850명으로, 설문지를 전달 후 회신을 보내준 초등학생 177명, 중학생 320명, 고등학생 252명, 체육교사 101명이다.

2. 조사도구

스마트기술을 활용한 체육공간 운영에 대한 선호도 조사의 최종 설문 내용은 이성흠, 이준(2010)이 개발한 문항을 초안으로, 연구자가 본 연구의 목적 및 방향을 고려하여 문항을 수정 및 보완하였고, 동료 연구자 및 담당 장학사, 주무관, 체육측정평가 전공의 대학교수, 양적연구 전문가 등으로부터 수정과 보완의 과정을 거쳤다. 개발된 학생 대상 조사도구는 31문항, 교사 대상 조사도구 32문항이며, 개발된 설문 내용은 체육교육, 교육평가, 체력측정평가를 전공한 박사, 교수로 이루어진 3인의 전문가 검토를 진행하였다. 특히, 설문의 지시문과 문항이 이해하기 쉬운지, 표현이 명료한지 등도 함께 검토하였고 전문가 집단의 검토와 논의를 통해 수정⋅보완 의견을 반영하여 최종 수정하는 등 타당성을 확보하고자 노력하였다.

스마트기술을 활용한 체육공간 구성방안에 대한 관점과 특징에 대해 개인적 특성을 제외한 선호도 분석을 위한 설문 내용을 <표 1>과 같이 최종 확정하였고, 영역별 문항을 기초로 Likert(5점) 척도로 구성된 온라인 설문조사 도구를 사용하여 조사하였다.

3. 자료 수집

스마트건강관리교실에 대한 만족도와 효과성을 알아보기 위해 스마트건강관리교실을 설치 및 운영 중인 150개 학교의 담당교사와 학생을 대상으로 공문을 통해 온라인 설문지를 발송하여, 2023년 11월 15일부터 2023년 12월 21일까지 진행하였다. 이러한 과정을 통해 수집된 자료를 활용하여 중요도-실행도(Importance-Performance Analysis) 분석을 실시하였다. 중요도-실행도 분석은 스포츠심리학, 마케팅, 관광, 경영, 복지, 교육연구 등 다양한 분야에서 사용되며, 효과성 분석이라고도 불린다(하원석, 최옥진, 2019; 정지영, 김이태, 2018; 이미란, 홍순옥, 2017; 이진열, 정신모, 2017; 이근모, 임수원, 이혁기 외, 2016, Siniscalchi, Beale, & Fortuna, 2008).

IPA는 특정 대상, 속성이나 기능에 대한 사용자의 ‘중요도’를 조사한 후, 개별 평가 항목의 실제 ‘실행도(또는 만족도)’를 조사하여 동시에 비교⋅분석하는 기법이다.

4. 자료 분석

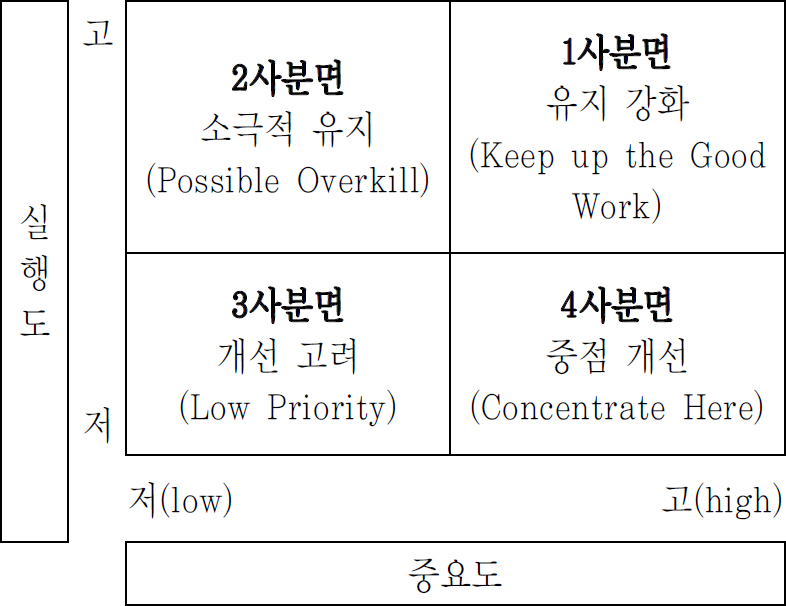

<그림 1>에 제시된 것과 같이 중요도와 실행도의 속성별 비교평가 값은 2차원 도표에 표시하고 그 위치에 따라 의사결정을 위한 의미를 부여한 후, 우선순위 항목을 도출하여 제한된 자원에서 우선적으로 처리해야 할 사항을 결정하는 데 도움을 주는 분석 방법이다. 이를 통해 노력이 집중되어야 할 영역과 과잉 투자된 영역을 식별하고, 인력과 예산을 최적화하여 더욱 효율적인 결정을 내릴 수 있는 근거와 지침을 제공한다. IPA 분석은 특정 대상 또는 속성, 기능의 중요도와 실행도(또는 만족도)를 항목별로 분석함으로써 관련 주체의 요구에 보다 적합한 실행전략을 찾아내는 방법으로 활용된다.

본 연구에서 IPA 분석 방법을 적용하였고, 사회과학분야 통계프로그램인 PASW(Predictive Analysis SoftWare) Statistics 버전 18.0을 활용하여 다음 절차를 실시하였다. 첫째, 문항별 중요도와 실행도 평균, 표준편차 등을 산출하여 효과성 분석을 실시하였다. 둘째, 각 항목의 중요도와 실행도 수준 확인을 위한 평균값을 분석하였다. 셋째, 중요도 수준 대비 현재 실행 수준 차이에 따라 순위를 정하고 이들의 통계적 차이 분석을 위한 대응표본 t-test를 실시하였다. 넷째, 측정 항목의 IPA 분석 결과에 의한 효과성 및 대응 전략을 도출하였다.

Ⅲ. 결과 및 논의

1. 스마트건강관리교실 만족도

스마트건강관리교실에 대한 만족도를 알아보기 위해 스마트건강관리교실을 운영 중인 담당 체육교사 101명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시하였다. 그 결과 만족한다는 의견(매우 만족 64%, 만족 26.7%)이 90.7%로 나타났다. 이들은 만족하는 이유는 스마트건강관리교실의 장점으로 분석되었던 데이터 축적 및 관리, 야외 체육활동 불가시 실내에서 체육수업 활용 가능, 다양한 체육활동 및 신체활동 가능, 공간의 활용 등으로 나타났다.

초⋅중⋅고등학교 전체학생의 스마트건강관리교실 만족도 분석을 위해 스마트건강관리교실을 운영하고 있는 150개교의 재학 중인 학생 총 749명(초등학교 177명, 중학교 320명, 고등학교 252명)을 대상으로 온라인 조사를 실시하였다. 그 결과 전체학생 만족도는 <표 3>과 같이 나타났다. 만족한다(매우 만족 48.1%, 만족 23.5%)는 의견이 71.6%로 나타났다.

이는 학교에 설치된 스마트건강관리교실에 대체적으로 만족하는 분위기라고 판단할 수 있으나, 만족하고 있다고 단정 지을 수 없는 수치로 수요자 입장에서 볼 때, 많은 개선점이 필요한 것으로 나타났다. 주요원인으로는 소프트웨어 프로그램의 부족으로 인한 반복적인 활동으로 흥미 저하, 짧은 참여시간과 긴 대기시간, 장비의 부족 및 오작동, 인터넷 오류 등에서 기인한 것으로, 이것이 학생의 만족도에 부정적 영향을 미친 것으로 나타났다.

그럼에도 불구하고 스마트건강관리교실 공간을 사용할 수 있어 만족하고 스마트기술을 활용한 신체활동을 할 수 있어서 좋다는 의견이 많았으며, 개선될 사항으로는 스마트건강관리교실의 장비에 대한 공통적인 의견으로는 대기시간을 줄이고 적극적인 참여를 위해 다양한 장비 및 프로그램이 설치되기를 희망하고 있었다. 또한 스마트건강관리교실이 더 넓은 공간으로 개선되길 희망하였고, 지도자의 관리 하에 언제든지 편하게 이용할 수 있는 시간을 원하는 것으로 나타났다. 특히 프로그램이 원활하게 진행될 수 있도록 무선망 설치 및 A/S 등의 의견도 개진되었다.

스마트건강관리교실에 대한 초등학생의 만족도는 만족한다(매우 만족 49.2%, 만족 27.1%)는 의견이 76.3%로 대체적으로 만족하는 것으로 나타났다. 스마트건강관리교실에 대한 의견으로는 디지털 기기를 사용한 여러 가지 체육활동을 할 수 있는 것은 좋으나, 대기시간이 길다, 더 많은 활동들을 하기 위해 공간이 더 넓었으면 좋겠다, 다양한 프로그램이 설치되어 많은 활동을 더 재미있게 할 수 있으면 좋겠다, 기기의 오류가 많음으로 기기 관리가 잘 이루어졌으면 한다 등의 의견이 도출되었다.

스마트건강관리교실에 대한 중학생의 만족도는 만족한다(매우 만족 47.2%, 만족 21.9%)는 의견이 69.1%로 대체적으로 만족하고 있는 것으로 나타났다. 스마트건강관리교실에 대한 의견으로는 다양한 활동을 할 수 있는 공간이 구성되어 있다는 것에는 만족하고 있으나, 많은 인원을 수용하여 다양한 활동을 하기에는 다소 협소한 공간이다, 다양한 스마트기술이 접목된 장비들과 프로그램이 더 많았으면 좋겠다 등의 의견이 도출되었다.

스마트건강관리교실에 대한 고등학생의 전체적인 만족도는 만족한다(매우 만족 48.4%, 만족 23.0%)는 의견이 71.4%로 나타나 대체적으로 만족하고 있는 것으로 나타났다. 스마트건강관리교실에 대한 의견으로는 다양한 활동을 할 수 있는 공간과 장비가 구성되어 만족하고 있으나, 대기시간이 길고 많은 학생들이 참여할 수 없는 부족한 장비와 협소한 공간이 개선되어야 한다. 유산소 활동이 가능한 디지털 기기, 닌텐도 등 다양한 기기가 설치되었으면 좋겠다는 의견 등이 도출되었다.

2. 스마트건강관리교실 효과성(중요도-실행도: IPA)

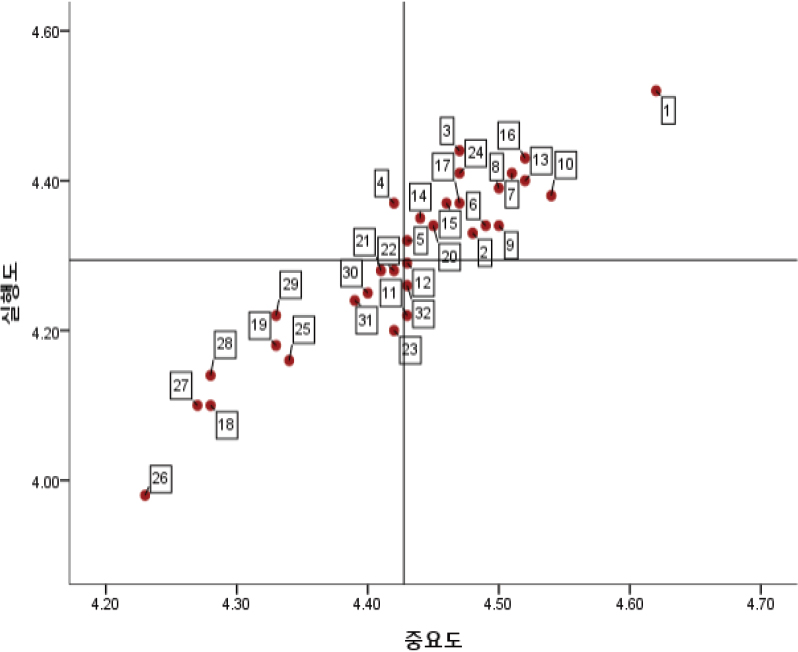

본 연구에서는 스마트기술을 활용한 체육공간 구성 방안을 논의하기 위한 방법으로 중요도-실행도의 차이와 의미를 알아보는 IPA 분석을 실시하였다. 그 결과, 응답자(체육교사)의 중요도 평균점수는 모든 항목에서 4.0 이상으로 나타나 전반적으로 중요하다고 생각하는 것을 알 수 있었다. 실행도 평균점수는 전체 32개 항목 중 「대기 시간 최소화를 위해 다양한 스마트기술 장비의 수가 충분히 확보되었음」을 제외한 31개 항목에서 4.0 이상의 점수가 확인되어 전반적으로 실행한다고 응답하였다.

또한, 32개 항목 중 4개 항목, 「자기주도적 신체활동 학습 기회 제공」, 「신체활동 참여 시간과 참여 공간 확장」, 「스마트건강관리교실은 다양한 활동을 할 수 있는 공간」, 「수업 중 스마트기술 장비 사용 관련 규칙으로 학생 관리가 잘 이루어지는 환경」을 제외한 28개 항목에서 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 토대로 중요도와 실행도의 차이를 분석한 결과는 <그림 2>와 같다.

1사분면(지속유지)은 중요도가 높다고 인식하고 실행도 수준도 높은 것을 나타낸다. 본 연구에서는 ‘지속유지’ 영역에 속한 항목은 16개로 나타났다. 이는 스마트건강관리교실의 효과적인 운영 전략을 수립하는 데 도움되는 것으로, 효과를 높일 수 있는 장점이 있으므로 지속 유지해야 할 속성으로 해석할 수 있다.

2사분면(과잉노력지양)은 중요도는 낮으나 과잉 실행도를 보이는 것을 의미한다. ‘과잉노력지양’ 영역에 해당하는 항목은 1개 「신체활동 참여 시간과 참여 공간 확장」로 나타났다. 과잉노력이 투자되어 있지만 지속해서 유지해야 할 내용으로 해석할 수 있다.

3사분면(점진개선)은 중요도와 실행도 수준 모두 낮은 영역이다. ‘점진개선’ 영역에 해당하는 항목은 12개로 나타났다. 일반적으로 ‘점진개선’ 에 해당되는 항목은 중요도와 실행도를 높이기 위한 구체적인 방안이 요구된다. 본 연구를 통해 나타난 ‘점진개선’ 항목의 내용을 심도있게 분석하여 향후 점진적인 개선을 해 나가야 할 것이다.

4사분면(중점개선)은 중요도는 높으나 실행도가 낮은 영역을 의미한다. ‘중점개선’ 영역에 해당하는 항목은 3개로 나타났다. ‘중점개선’의 항목들은 스마트건강관리교실에서 중점적으로 개선이 필요한 것으로 평가할 수 있다.

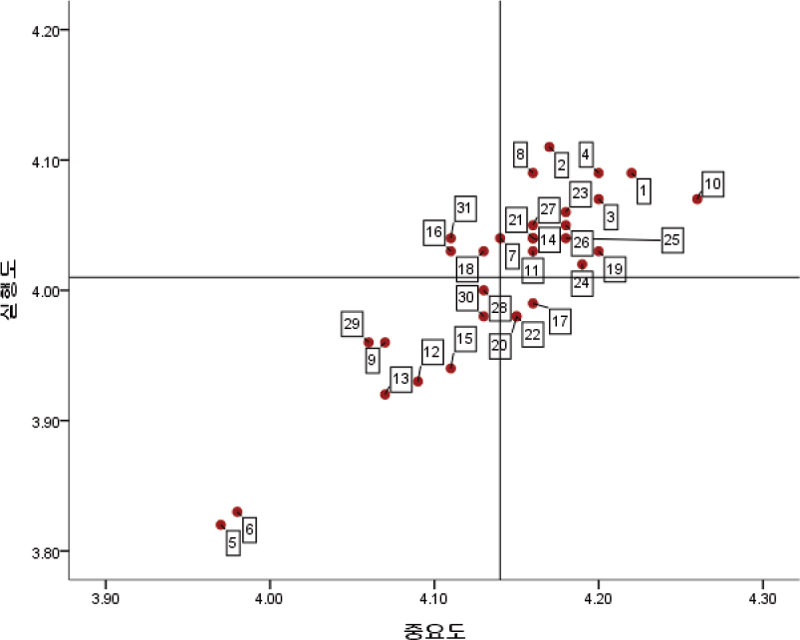

전체 학생을 대상으로 중요도와 실행도 간 인식에 유의미한 차이를 분석한 결과, 중요도의 평균점수는 2개 항목 「자신의 신체활동 관련 정보를 측정해 볼 수 있음」, 「자신의 신체활동 관련 정보에 대해 기록하고 확인해 볼 수 있음」을 제외한 모든 항목에서 4.0 이상으로 나타나, 전반적으로 중요하다고 생각하는 것으로 나타났다.

또한 실행도의 평균점수는 31개 항목 중 11개 항목을 제외한 모든 항목에서 4.0 이상으로 나타나 대체적으로 긍정적으로 실행되고 있는 것으로 나타났다. 특히, 31개 항목 중 모든 항목에서 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 토대로 중요도와 실행도의 차이를 분석한 결과는 <그림 3>과 같다.

1사분면(지속유지)에 해당하는 항목은 15개로 나타났다. 2사분면(과잉노력지양)에 에 해당하는 항목은 3개로 나타났다. 3사분면(점진개선)에 해당하는 항목은 9개로 나타났으며, 4사분면(중점개선)에 해당하는 항목은 3개로 나타났다.

3. The Locus for Focus 모델 분석

운영자인 체육교사를 대상으로 The Locus for Focus 모델 분석을 실시하였다. 그 결과, 「H-H / 최우선 개선」유형에 해당하는 7개 항목들은 중요도 수준이 높으며 중요도와 실행도 수준 간의 차이가 커서 개선 요구가 가장 시급한 것으로 평가할 수 있다. 「H-L / 우수」유형에 해당하는 12개 항목들은 중요도 수준이 높으며 중요도와 실행도 수준 간의 차이가 작아서 현재에도 잘 이루어지고 있는 항목들이라고 평가할 수 있다. 「L-H / 차순위 개선」유형에 해당하는 10개 항목들은 중요도 수준이 높지 않지만 현재 실행 수준이 차이가 큰 항목들이라고 평가할 수 있다. 「L-L / 소극적 유지」유형에 해당하는 2개 항목들은 중요도 수준은 낮으나 잘 이루어지고 있어 개선요구가 가장 낮은 항목들이라고 평가할 수 있다.

Ⅳ. 결론 및 제언

본 연구는 스마트건강관리교실의 운영 및 공간에 대한 만족도 및 효과성(중요도-실행도)를 분석하여 학교별 체육공간 구성과 특징, 그 의미를 도출하고자 하였다. 이를 위해 스마트건강관리교실을 운영하고 있는 150개 학교(초등학교 33개교, 중학교 35개교, 고등학교 82개교)의 운영 담당자(체육교사)와 학생을 대상으로 만족도와 효과성(중요도-실행도)에 대한 설문조사를 실시하고 분석을 진행하였다. 본 연구의 결과를 토대로 도출한 결론은 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서 스마트건강관리교실 운영은 학년이 올라갈수록 ‘게임’ 중심 활동에서 체력향상을 위한 ‘근력운동’ 중심 활동으로 확장되는 경향성을 보였다.

둘째, 스마트건강관리교실 운영을 담당하고 있는 교사의 만족도는 높게 나타났으며, 그 이유로는 데이터 축적 및 관리, 야외 체육활동 불가 시 실내에서 체육수업 활용 가능, 다양한 체육활동 및 신체활동 가능, 공간의 활용 등의 특징이 만족도에 긍정적 영향을 미친 것으로 나타났다.

셋째, 초⋅중⋅고 전체학생의 만족도는 다소 높게 나타났으나 교사의 만족도에 비해 떨어지는 것으로 나타났다. 이는 소프트웨어 프로그램의 부족으로 인한 반복적인 활동, 그로 인한 흥미 저하, 짧은 참여 시간과 긴 대기 시간, 장비의 부족과 인터넷 오류 및 오작동 등이 학생의 만족도에 다소 부정적 영향을 미친 것으로 판단된다.

넷째, 효과성(중요도-실행도: IPA) 관련 분석 결과 운영 담당자(교사)가 생각하는 중점개선 사항은 다음과 같이 도출되었다. 스마트 장비의 센서, 스마트기술의 활용 확장, 신체활동 관련 정보를 측정하고 측정한 데이터의 누적 및 피드백이 가능한 장비와 공간의 필요, 만족할 만한 체육공간 구성 필요로 나타났다.

다섯째, 효과성(중요도-실행도: IPA) 관련 분석 결과 학생이 생각하는 중점개선 사항은 다음과 같이 도출되었다. 먼저 성별 비교를 살펴보면, 남학생과 여학생의 중점개선 사항은 ‘체육의 실제학습시간(ALT-PE) 증가를 위한 공간 및 장비의 확대’, ‘다양한 활동을 위한 다양한 장비 및 공간의 필요’, ‘빠르고 안정적인 인터넷 환경 구축’, ‘자기주도적 참여가 가능한 환경의 조성’으로 동일하게 나타났다.

초등학생의 중점개선 사항은 ‘체육의 실제학습시간(ALT-PE) 증가를 위한 공간 및 장비의 확대’로 나타났으며, 중학생은 ‘다양한 수준을 고려한 다양한 공간구성 필요’, ‘체육의 실제학습시간(ALT-PE) 증가를 위한 공간 및 장비의 확대’, ‘실시간으로 측정⋅평가⋅피드백이 가능한 환경의 조성’, ‘다양한 활동을 위한 다양한 장비 및 공간의 필요’, ‘빠르고 안정적인 인터넷 환경 구축’으로 나타났다. 고등학생의 경우 ‘흥미 위주의 스마트기술을 활용한 공간’, ‘체육의 실제학습시간(ALT-PE) 증가를 위한 공간 및 장비의 확대’, ‘다양한 활동을 위한 다양한 장비 및 공간의 필요’, ‘빠르고 안정적인 인터넷 환경 구축’, ‘모든 학생이 균등하게 참여할 수 있는 환경 조성’, ‘자기주도적 참여가 가능한 환경 조성’으로 나타났다.

이상의 연구 결과에서 살펴볼 때, 현재 스마트건강관리교실에서 지속유지되어야 할 사항은 첫째, ‘다양한 신체활동을 경험할 수 있는 다양한 체육공간 구성을 통해 지속적으로 운동을 하고 싶게 하는 환경 조성’, 둘째, ‘스마트기술을 활용한 다양한 체육공간 조성’, 셋째, ‘다양한 스마트기술 운동 장비를 활용해 신체활동을 할 수 있는 공간’인 것으로 나타났다.

가장 신속히 개선되어야 할 사항은 첫째, ‘다양한 체육 기구와 스마트기술 장비들이 골고루 구성’, 둘째, ‘스마트 기구 및 장비의 사용이 모든 학생에게 균등하고 공평한 기회 제공’, 셋째, ‘스마트기술을 활용한 다양한 체육공간에서 운동 참여를 통한 건강증진 활동’, 넷째, ‘스마트기술을 활용해 몰입감을 가지고 신체활동에 참여할 수 있는 공간 조성’, 다섯째, ‘스마트기술 장비를 통해 신체활동 수행에 대한 즉각적인 피드백 제공’인 것으로 나타났다.

본 연구와 관련하여 다음과 같이 제언하고자 한다. 첫째, 본 연구는 설문조사를 중심으로 분석되었다. 때문에 현장의 상황을 모두 담을 수 없다는 한계점을 가지고 있다. 이러한 점을 고려하여 추후 연구에서는 현장교사를 비롯하여 관련 분야 전문가, 연구 참여자 등과의 심도 있는 인터뷰 및 분석을 통해 본 연구의 질적 타당성을 높이는 과정이 필요하다.

둘째, 본 연구는 서울시교육청에서 추진한 스마트건강관리교실을 운영하는 교사 및 학생을 대상으로 진행하였기에 타 시도의 상황과 간격이 있을 것이다. 향후 연구에서는 타시도를 대상으로 교육현장의 상황과 특징, 해당 학교 여건에 알맞는 스마트기술을 활용한 체육공간 구성 방안 등에 대한 연구가 진행되어야 할 것이다. 셋째, 환경문제 및 교육환경 변화로 시대에 맞는 스마트기술을 활용한 체육공간의 구성 방안에 대한 연구 및 면밀한 분석, 타당성 있는 향후 방향성 제시 등이 필요하다.

References

- 고정길(2020). 스마트교육 기반의 체육과 프로젝트 학습을 위한 수업설계 모형 개발. 한국교원대학교 대학원. 미간행 박사학위논문.

- 교육부(2023). 2023년 학교체육 활성화 추진 계획.

- 남원시교육체육과(2018). 가상현실 스포츠실 보급사업 계획. 남원: 남원시청 교육체육과.

- 권설아, 옥광, 이재은(2019). 체육교육에서의 미세먼지 정책 실태와 과제. 한국체육교육학회, 24(3). 85-96.

- 김달효(2023). 중학생들의 학교 공간별 색채 선호도 분석. 학습자중심교과교육연구, 23(2), 791-800.

- 김혜숙, 계보경, 길혜지, 전종희(2013). 스마트교육이 학교교육에 미치는 영향: 세종시 연구학교를 중심으로. 한국교육, 40(3), 27-48.

- 박세원, 김상목, 김영식(2018). 가상현실 (VR) 스포츠실을 활용한 ICT 융합 체육 수업의 현황 및 발전방안. 학습자중심교과교육연구, 18(18), 1003-1025.

- 박세원(2020). 초등학교 체육 활성화를 위한 가상현실 스포츠실 운영 프로그램 개발. 한국교원대학교 대학원. 미간행 박사학위논문.

- 서울특별시교육청교육연구정보원(2023). 미래형 학교모델 개발을 위한 디자인 시범사업 추진 가이드라인 연구. 서울특별시교육청.

- 윤승희(2020). 고등학생의 체육수업 참여와 수업 흥미도의 관계. 경기대학교 교육대학원. 미간행 석사학위 논문.

- 이근모, 임수원, 이혁기, 김인형(2016). 인문, 사회과학편: IPA 분석을 통한 중, 고등학교의 아침운동 개선방안. 한국체육학회지, 55(2), 35-46.

- 이미란, 홍순옥(2017). 유아교사의 교직윤리의식에 대한 중요도-수행도 비교 분석: IPA 기법 적용. Journal of Future Early Childhood Education, 24(1), 187-210.

- 이성흠, 이준(2010). ‘좋은 체육수업’에 대한 중등학교 체육교사의 인식: 중요도-실행도 차이 분석을 중심으로. 한국교원교육연구, 27(4). 317-341.

- 이진열, 정신모(2017). IPA 분석을 통한 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자가 지각하는 서비스 질에 관한 연구. 인문사회 21, 8(6), 767-782.

- 이홍석, 이한주, 이병구(2022). VR 스포츠실을 활용한 티볼 수업이 초등학생들의 학업성취도에 미치는 영향. 교육과정평가연구, 25(3), 105-122.

- 정지영, 김이태(2018). 항공사 객실승무원의 조직지원에 대한 내부마케팅 개선방안: 중요도-성취도 분석 (IPA) 을 적용하여. 관광연구, 33(8), 143-159.

- 주성범(2023). 가상현실(VR)과 인공지능(AI)을 활용한 스마트 수업 적용방안 탐색연구 - 2022 개정 초등 체육교과 스포츠 영역을 중심으로. 초등교육연구, 38(3), 261-274.

- 차현진, 박태정, 계보경(2017). 신기술⋅트렌드의 국내 교육적 활용을 위한 촉진 및 방해 요인 분석. 한국정보교육학회, 21(5), 567-581.

- 최원석, 조욱상(2018). 스마트 체육교육이 학습자의 수업 몰입 및 수업 만족도에 미치는 영향. 한국스포츠학회지, 16(4), 241-254.

- 하원석, 최옥진(2019). IPA 기법을 활용한 학생들이 인식하는 자유학기제 체육활동의 교육서비스 품질 개선방안. 한국스포츠학회, 17(4), 97-108.

- 홍진배, 최웅철(2011). 학교체육시설 개선을 통한 수업환경 만족이 체육수업 몰입 및 참여의지에 미치는 영향. 한국체육교육학회지, 16(3), 93-106.

-

Brink, L. A., Nigg, C. R., MR Lampe, S., Kingston, B. A., Mootz, A. L., & van Vliet, W. (2010). Influence of schoolyard renovations on children’s physical activity: the learning landscapes program. American Journal of Public Health, 100(9), 1672-1678.

[https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.178939]

-

Bedrunka, D., Buchta, K., Szary, P., Maniakowska, K., Kiper, P., Rutkowska, A., & Rutkowski, S. (2019). The effect of virtual reality exercise on physical fitness. Medical Rehabilitation, 23, 4-9.

[https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3717]

- OECD(2018). The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus Far in the 21st Century. OECD Publishing.

-

Siniscalchi, J. M., Beale, E. K., & Fortuna, A. (2008). Performance Improvement, 47(10), 30-35.

[https://doi.org/10.1002/pfi.20037]

- Smol Novemb, W. P. (2008). Physical education facilities: Planning for the future.

-

Zamzami, M. (2020). The effectiveness of using virtual reality technology on learning the jump-shot skill in basketball. Jurnal MensSana, 5(2), 191-201.

[https://doi.org/10.24036/MensSana.050220.12]