한국여성체육학회지의 40년사 연구 되돌아보기: 빅데이터 분석을 기반으로 한 사회학적 관점에서 비판과 성찰

초록

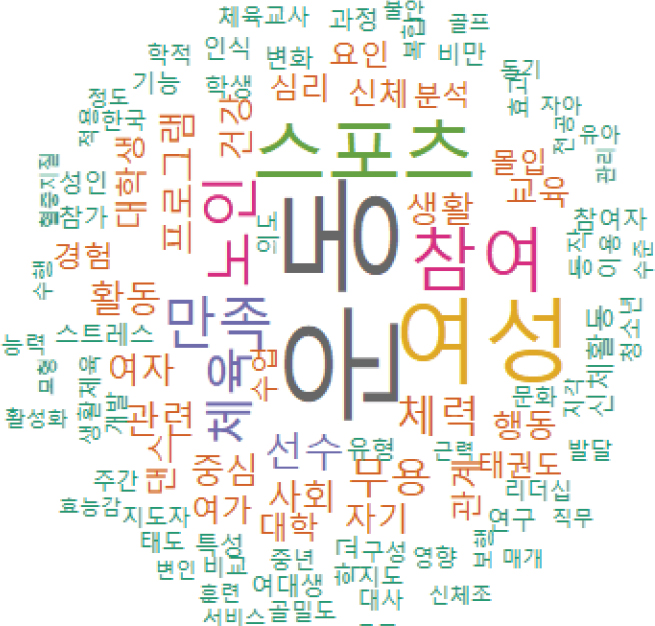

본 연구는 1987년 한국여성체육학회지가 발간된 이래 현재까지 게재된 학술논문을 대상으로 한국여성체육학회의 연구 지형을 파악하는데 목적을 두고 수행되었다. 이를 위해 1987년부터 2024년 6월 30일 발행된 38권 2호까지 총 1,384건의 자료를 수집, 빅데이터 분석 기법인 LDA 토픽 모델링 기법을 활용하여 자료를 분석하였다. 그 결과 한국여성체육학회지의 연구 지형은 크게 네 가지 토픽으로 나타났다. 첫 번째 토픽은 여성 운동선수들의 경기력, ‘성’ 관련 인식과 경험을 탐색하는 연구가 주를 이루었다. 두 번째 토픽은 여성의 스포츠활동 참여의 특성, 만족도, 그리고 스트레스와의 관계를 다룬 연구가 주를 이루었다. 세 번째 토픽은 교육 현장에서 무용의 역할, 기능, 그리고 교육학적 의미를 탐색하는 연구와 여성 무용수를 대상으로 하는 연구가 주를 이루었다. 네 번째 토픽은 노인 여성을 대상으로 체육활동 및 스포츠 프로그램의 역할과 기능에 초점을 맞춘 연구가 주를 이루었다. 이러한 결과는 향후 한국여성체육학회지의 역할과 방향성을 제안하는데 기여할 수 있을 것이다.

Abstract

The purpose of this study was to examine the research landscape of the Korean Physical Education and Sport Association for Girls and Women (KPESAGW) using academic papers published in the Journal of KPESAGW (JKPESAGW) from 1987 to the present. For the purpose, a total of 1,384 data were collected up to the 38th volume, 2nd issue published on June 30, 2024 since its launch in 1987 and analyzed using the LDA topic modeling technique, a big data analysis technique and the findings showed that the research landscape of JKPESAGW was largely divided into four topics: i) the performance of female athletes, ‘gender’-related awareness and experience; ii) the relationships among characteristics of women’s participation in sports activities, satisfaction, and stress; iii) the role, function, and pedagogical significance of dance in the educational field for female dancers; iv) the role and function of physical activity and sports programs in elderly women. The results are expected to be helpful in suggesting the role and direction of JKPESAGW in the future.

Keywords:

Women Physical Education, Keywords, Network, Journal of Korean Physical Education and Sport Association for Girls and Women (JKPESAGW)키워드:

여성체육, 핵심어, 연결망, 한국여성체육학회지Ⅰ. 서 론

한국여성체육학회는 1954년에 설립되어 2024년에 70주년을 맞이한다. 체육 분야에서 70년 이상의 역사가 있는 학회가 한국체육학회와 한국여성체육학회밖에 없다(유정애, 2014)는 점에 있어, 해당 학회는 한국체육사에서 꽤 긴 역사를 가졌다 할 수 있겠다. 국내 체육 분야에서의 이러한 위치와 더불어 한국여성체육학회는 국내 여성학 분야와 비교하여도 그 역사가 길다 할 수 있다. 한국 사회 여성학을 학문적으로 정착시키고 학술연구의 체계화를 목적으로 조직된 한국여성학회도 1984년에 설립되었고 2024년에 이른 지금까지 학회 차원에서 활발히 학술 활동을 펼치고 있다. 이처럼 한국여성체육학회는 체육 분야를 넘어 국내 여성학 분야에서도 오랜 역사를 자랑하며 지난 70년 동안 국내 여성체육⋅스포츠에 관한 학문적 발전과 더불어 여성 체육인의 권익 및 지위 향상 그리고 여성체육 저변확대에 지대한 공헌을 한 바 있다. 특히, ‘학회’라는 조직이 갖는 목적인 해당 분야의 학문적 발전과 연구 활동의 촉진을 위해 본 학회에서 매년 4회 발간되고 있는 학회지는 1987년을 창간호를 시작으로 하여 2024년 제 38권 3호에 이르기까지 총 1,459편의 연구 관련 글들이 게재되었다. 이렇듯, 한국여성체육학회지에 지난 40여년 동안 게재된 학술연구 결과물들은 많은 학자들이 성별과 관계없이 한국 여성 체육학의 발전을 위하여 지속적으로 학술 활동을 펼치고 있었다는 사실을 증명한다.

이제까지 국내 여성체육학 분야와 관련한 연구 동향 분석은 다수 이루어지진 않았다. 하지만, 최근 비교적 지속적으로 이루어지고 있다. 국내에서 학자들이 사용하는 주요 논문검색시스템인 RISS와 KCI를 통해 검색한 결과 여성체육과 관련한 연구 동향은 2005년에 엘리트 여성 선수를 대상으로 진행한 김인형과 이근모의 연구로 시작되었으나 2016년까지 여성체육 분야 연구 동향 분석에 관한 연구는 이루어지지 않았다. 그리고 2017년을 기점으로 2021년까지 국내 여학생 신체활동 연구 동향 분석(김원정, 홍애령, 2017), 여성 체육사 연구 동향 분석(최여미, 2018), 노년기 여성체육 연구 동향 분석(이현정, 곽애영, 2020), 무용 관련 연구 동향 분석(최수영, 홍예주, 2021) 등 매년 한편 가량의 여성체육과 관련한 연구 동향의 분석이 이루어지고 있었다. 2021년까지 수행되었던 여성체육 관련 연구 동향 분석 방법이 검색 엔진을 통해 관련 학술논문을 수집하고 빈도분석을 거쳐 연구 주제별 범주를 나누었다면, 2022년을 기점으로 빅데이터 분석 기법을 활용한 여성 체육학 관련 연구 동향 분석이 시작되었다(곽정현, 2022; 노미영, 2022; 유금현, 박미하, 2024; 최윤소, 2023). 해당 연구 중 2022년에 수행되었던 곽정현과 노미영의 연구는 연구의 대상이 한국여성체육학회지라는 점에 있어 여성 체육학 분야 연구 동향 분석 결과는 눈여겨 볼 만 하다. 곽정현의 연구에서는 창간 이후 2021년까지 한국여성체육학회지에 게재된 논문을 1987-2000년, 2001-2010년, 2011-2021년 세 시기로 나누어 각 시기에 따라 학회지 연구 동향을 살펴본 바 있다. 이와 더불어 동일한 시기에 수행된 노미영의 연구에서는 토픽 모델링 기법과 더불어 통계적 기법을 활용하여 총 8개의 토픽을 범주로 나누고 시기별로 해당 토픽의 점유율을 살펴봄으로써 시간이 지남에 따라 본 학회지의 연구 지형을 조망할 수 있어 의미 있는 연구라 할 수 있겠다.

해당 연구들이 본 학회지 연구 동향을 시간의 흐름에 따라 시기별 연구 주제의 범주를 살펴보았다면, 본 연구에서는 한국여성체육학회지 창간 이후 게재된 학술연구의 주제를 토픽 모델링 기법으로 범주화한 후, 해당 토픽에 관한 연구 동향을 살펴봄과 동시에 각 토픽의 범주를 구성하고 있는 연구물에 대한 논의의 한계를 사회학적 관점에서 재조망하고 그에 따른 향후 연구과제를 제안하고자 한다. 본 연구는 지난 40년간 축적되어 온 한국여성체육학회지의 전체적인 연구의 지형을 다시금 되돌아보고 본 학회지가 나아가야 할 학술적 방향을 위한 청사진을 제시하는 데 있어 기초자료로 활용될 것이라 기대하는 바이다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 분석 대상 및 자료 수집

이 연구는 한국여성체육학회지에서 발간한 학술논문 및 을 대상으로 한다. 한국여성체육학회는 1954년 창립되었으나, 학술지가 발간된 것은 1987년부터이다. 따라서 본 연구는 1987년 창간호를 시작으로 발행된 한국여성체육학회지를 대상으로 연구 동향과 지형을 파악하고자 하였다. 이를 위해, 학술연구정보서비스(RISS)에 등재된 한국여성체육학회지 학술논문, 학술대회 자료집 등의 논문명과 주제어를 분석 대상으로 설정하였다. 분석 기간은 학회지가 처음 발간된 해인 1987년부터 2024년 6월 30일 발행된 38권 2호까지로 설정하였다. 이를 통해 일차적으로 총 1,384건의 자료를 수집하였다. 이 중 원문의 내용을 확인할 수 없는 자료, 내용이 중복되는 자료 등 총 101편을 제외하고 최종적으로 총 1,283건의 자료를 분석에 사용하였다.

2. 데이터 정제

빅데이터 분석에서 자료 분석의 질 향상을 위해서는 수집된 데이터를 분석에 적합한 형태로 가공하는 과정이 필요하다. 따라서 본 연구는 분석에 불필요한 텍스트를 삭제하고 연구 목적에 부합하는 텍스트만을 추출할 수 있도록 <표 2>와 같이 데이터 정제 과정을 거쳤다. 구체적으로 오픈소스(open source) 통계 프로그램인 ‘R’을 활용하여, 텍스트 데이터에 포함된 숫자, 특수문자, 조사와 어미 등을 제거하여 분석에 필요한 ‘명사’만 추출하였다. 또한, 여자와 여성, 훈련과 트레이닝 등 유사한 의미로 사용되는 단어는 동일한 단어로 간주되어 추출될 수 있도록 유의어를 설정하였다. 더하여, ‘한국여성’, ‘지역사회’와 같이 두 개 이상의 단어가 결합된 경우 하나의 단어로 추출될 수 있도록 하였으며, 이 밖에도 분석에 영향을 미치는 불용어들을 제거하고 분석을 진행할 수 있도록 데이터를 정제하였다.

3. 분석 방법

본 연구에서는 오픈소스 통계 소프트웨어인 R을 활용하여 수집된 자료를 분석하였다. 우선, 토픽 모델링(topic modeling) 실시 이전, TF-IDF(Term Frequency - Inverse Document Frequency) 값을 산출하여 ‘여성’, ‘운동’, ‘스포츠’ 등 주제 혹은 범주와 관련하여 낮은 중요도(가중치)를 보이는 키워드를 제거하였다. 일반적으로 수집된 자료 내 특정 단어의 빈도수가 높을수록, 해당 단어를 포함하는 자료의 수가 적을수록 TF-IDF 값은 커진다(Ramos, 2003). 이에 본 연구에서는 여성, 운동, 스포츠 등과 같은 단어는 반복적인 상투어로 등장하므로 낮은 TF-IDF값을 나타내어 토필 모델링 분석에서 제거하였다.

이후 수집된 자료 중 가중치가 큰 키워드와 키워드 간 연관성을 바탕으로 데이터의 차원을 축소해나가는 토픽 모델링 분석을 실시하였으며, 이를 통해 ‘한국여성체육학회지의 연구동향’을 확인할 수 있는 주제(topic)를 도출하고자 하였다. 구체적으로 본 연구는 1987년 1월 1부터 2024년 6월 30일까지 한국여성체육학회에서 이루어진 연구들의 핵심주제를 바탕으로 연구의 맥락과 지형을 파악하기 위하여 여러 토픽 모델링 기법 중 Blei, Ng, & Jordan(2003)에 의해 고안된 잠재 디리클레 할당기법(Latent Dirichlet Allocation: LDA)을 이용하여 자료를 분석하였다.

토픽 모델링 분석을 위해서는 ‘토픽 수’를 지정하는 절차가 필요한데, 일반적으로 연구자가 결과 제사 및 해석 방식, 도출된 결과의 적합성 등을 고려하여 그 수를 지정한다(안주영, 안규빈, 송민, 2015; Binkley, Heinz, Lawrie, & Overflet, 2014). 이를 위해 본 연구는 우선 토픽 수를 최소 4개부터 최대 8개까지 설정하여 1차 토픽 모델링 분석을 진행하였다. 이후 각각의 토픽 개수 별 결과 값을 토픽을 구성하는 핵심 키워드, 토픽 간 유사도 등을 검토하였다. 이후 연구자 간 토의 과정을 거쳐 결과 해석 및 내용의 적합성 측면을 고려하여 최종적으로 토픽 수를 4개로 결정하였다. 따라서 토픽 수를 4개로 설정하여 분석한 결과를 토대로 가중치 값이 큰 핵심 키워드와 각 범주를 구성하는 주요 연구들을 분석하였다. 마지막으로 이를 토대로 각각의 토핑의 특성과 의미를 파악하고 토픽을 명명하고 결과에 대한 해석을 수행하였으며, 도출된 결과는 다음과 같다.

Ⅲ. 결과 및 논의

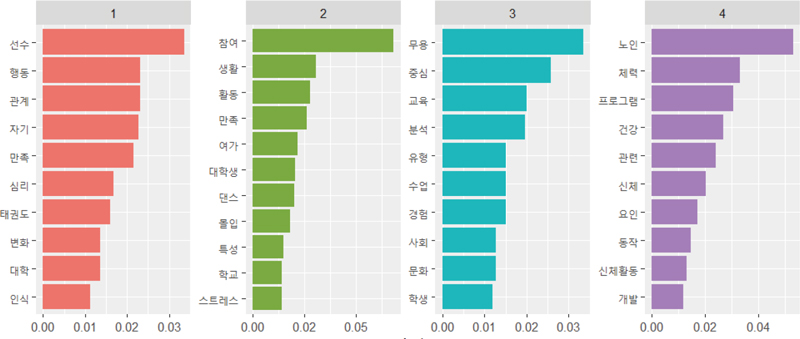

한국여성체육학회에서 수행된 연구들의 지형 분석을 위해 LDA 토픽 모델링을 실시한 결과, 총 4개의 토픽이 도출되었으며 그 결과는 다음과 같다. 도출된 4개의 토픽은 ‘토픽1: 여성 운동선수 대상 연구’, ‘토픽2: 여성의 스포츠/체육활동 참여 연구’, ‘토픽3: 여성 무용 연구’, ‘토픽4: 노인 여성의 건강 증진 차원에서 스포츠 역할 탐색 연구’로 분류되었다. 이러한 토픽의 결과는 그간 한국여성체육학회에서 진행한 연구의 주요 이슈이자 연구자가 관심을 두는 연구 분야로서 전반적인 연구 지형을 나타낸다. 각 토픽에 대한 구체적인 내용을 살펴보기 위해 토픽을 구성하는 키워드를 확률분포 (probability distribution) 순으로 상위 10순위를 시각화하여 <그림 1>과 같이 제시하였으며, 그림에 나타난 토픽과 단어 사이 실선의 두께는 확률분포가 높을수록 굵게 표현하였다. 추출된 토픽의 특징과 의미를 분석하여 다음과 같이 논의하였다.

1. 여성 운동선수 대상 연구

첫 번째 토픽을 구성하는 핵심 키워드는 ‘선수(.034), 관계(.023), 행동 (.023), 자기 (.023), 만족 (.022), 심리 (.017), 태권도 (.016), 변화 (.014), 대학 (.014), 인식 (.011)’로 구성되었다. 관련하여 각 핵심 키워드가 포함된 관련 연구들을 살펴보았으며, 대표적인 예로 ‘학생선수의 성별 사회 정체성, 남녀평등의식 및 양성평등 행동 의도의 관계’, ‘태권도 선수의 자아존중감이 자기관리 및 정신력에 미치는 영향’, ‘필드하키 선수들의 의사소통과 정서조절 및 팀 효과성의 관계’ 등의 연구가 이루어진 것으로 확인되었다. 주로 여성 운동선수들의 심리적, 사회적 특성과 경기력 관련 요소들을 다룬 연구와 성정체성, 성불평등과 같이 여성선수들의 ‘성(gender, 性)’ 관련 인식, 경험 등을 탐색하는 연구가 주를 이루었다. 이에 본 연구는 첫 번째 토픽명을 ‘여성 선수 대상 연구’로 명명하였다.

<그림 2>에 제시된 바와 같이 해당 토픽을 구성하는 핵심 키워드별 가중치를 살펴보면, 대부분 여성 운동선수를 중심으로 그들의 행동, 심리, 인식, 그리고 사회적 관계를 탐구하는 데 초점을 맞추어 왔음을 알 수 있다. 대한체육회(2024)의 선수 및 지도자 등록 현황에 따르면, 남성 대비 여성 선수는 18%(70,259명), 여성 지도자는 16%(5,712명)이다. 이러한 여성 선수 및 지도자 비율은 10년 전보다 모두 약 2배 이상 증가한 수치이지만 여전히 남성 비해 현저히 낮은 수치를 보이고 있다. 이처럼 우리나라 체육계는 남성 선수 및 지도자를 중심으로 ‘남성 중심 문화’가 깊숙이 자리 잡고 있다. 선수 문화는 더더욱 그러하다. 한국여성체육학회는 이러한 배경 속에서 여성 선수들의 행동, 심리, 인식, 그리고 사회적 관계들을 탐색함으로써 여성 선수들의 경기력 향상과 함께 성정체성, 성평등의식과 같은 성평등 문화 확산을 위한 연구를 수행해왔다.

한편, 일반적으로 스포츠계는 ‘남성’ 중심의 지배 구조와 문화가 깊숙이 자리 잡고 있는데(Brackenridge, 2004), 예로부터 가부장제 인식에 기초한 남성 중심적 통념이 강한 우리나라의 경우 이러한 남성 지배 문화가 더욱 견고히 자리하고 있다. 그리고 그러한 구조 아래에서 많은 여성 선수와 지도자는 성적 불평등, 성 정체성의 혼란, 탈 여성화 등 성적 소수자로서 소외와 불평등을 경험해왔다(이규인, 임영신, 2011). 이와 관련하여 김기운, 최윤소, 서희진(2021)은 우리나라 체육계의 남성 지배 문화가 여성에 대한 사회적 편견, 여성의 불평등한 지위와 소외, 성차별 및 성범죄 경험 등을 재생산하는 기제로 작용한다는 점을 강조하면서, 이러한 체육계의 부조리를 없앨 수 있는 학술적 정책적 논의의 확장을 강조한 바 있다.

이러한 측면에서 해당 토픽을 구성하는 선행연구들이 ‘개인적 측면’에서 여성 운동선수들의 신체, 심리적 특성을 분석하고 파악하는 데 초점을 맞추고 있다는 점은 다소 아쉬움으로 남는다. 특히, 한국여성체육학회는 1954년 창립된 이후 우리나라 ‘여성체육의 발전과 지위상승’을 주도해왔다는 점에서 남성 지배 구조가 자리 잡은 우리나라 체육계에서 여성 운동선수, 지도자, 행정가, 교육자 등 여성 체육인들의 불평등, 소외 경험 등을 탐색하고, 이를 통해 여성 체육인의 인권 신장을 위한 다양한 시사점을 제공하는 학술적 접근이 학회 차원에서 보다 적극적으로 이루어졌으면 하는 아쉬움이 남는다. 다만, 스포츠계의 #Me too 운동 이후에도 우리나라 체육계에는 여전히 남성 중심 문화가 지배적이며, 이러한 구조 아래에서 여성 운동선수를 포함하여 여성 체육인의 인권 유린(대표적으로 여성 선수들의 성폭력 문제) 문제는 앞으로 우리나라 체육계가 해결해야 할 과제로 남아있다. 따라서 향후 한국여성체육학회는 한계점으로 지적된 바와 같이 여성 선수 및 지도자 등 여성 체육인의 개인적 측면에 초점을 맞춘 기존의 연구 범주에서 벗어나, 남성 중심 체육계의 구조와 다양한 사회관계 속에서 여성 체육의 발전과 지위 상승을 위한 학술적 논의를 확장해 나가야 할 것이다.

2. 여성의 스포츠⋅체육활동 참여 연구

두 번째 토픽을 구성하는 키워드는 참여(.068), 생활(.031), 활동(.028), 만족(.026), 여가(.022), 대학생(.020), 댄스(.020), 몰입(.018), 특성(.015), 학교(.014), 스트레스(.014),’으로 구성되었다. 핵심 키워드를 통해 유추해 볼 수 있듯이, 두 번째 토픽은 여가 활동으로서 여성의 스포츠 혹은 체육활동 참여 특성, 만족, 그리고 스트레스와의 관계 등을 다룬 연구가 주를 이루었다. 대표적으로 ‘학교스포츠클럽 참여 학생의 학교생활 만족에 대한 참여 만족의 상대적 영향력’, ‘직장 체육활동 참여실태 조사연구: 인천 지역 공단을 중심으로’,’줌바 피트니스 참여자의 신체적 자기개념과 심리적 웰빙의 관계에서 회복 탄력성의 매개 효과’ 등이 있다. 이룰 종합적으로 검토하여 본 연구는 두 번째 토픽을 ‘여성의 스포츠 및 체육활동 참여 연구’로 명명하였다.

보다 구체적으로, <그림 2>에 제시된 바와 같이 해당 토픽을 구성하는 핵심 키워드별 가중치를 살펴보면, 학교체육, 직장 체육, 생활체육 현장에서 여성의 스포츠 참여 실태와 특성을 분석하는 데 초점을 맞추어 왔음을 알 수 있다. 문화체육관광부(2023)의 ‘국민생활체육참여 실태조사’에 따르면, 주 1회, 30분 이상 규칙적으로 생활체육에 참여한 비율은 전체인구의 62.4%에 해당하며, 성별로 보면 남성 62.8%, 여성 61.9%의 참여율을 나타낸다. 2019년에는 처음으로 여성의 생활체육 참여율(62.8%)이 남성(61.6%)을 추월하기도 하였다. 그만큼 오늘날 여성의 생활체육 참여율은 점차 증가 추세를 보이고 있다. 사실 여가(leisure)로서 체육활동, 스포츠는 남성들의 전유물이나 다름이 없었다. 그러나 과거에 달리 우리나라는 ‘신(新) 모계사회’에 진입하였다. 여성의 고용률과 직업 활동 비율 증가에 따라 사회적 역할과 지위는 물론 여가 활동을 영위하는 여성 또한 점차 증가하고 있다. 본 연구의 결과는 이러한 여성의 사회참여도 확대와 같은 시대적 변화를 반영한다고 볼 수 있다. 두 번째 토픽에 해당하는 대부분의 연구가 여가 활동으로서 스포츠 참여를 통한 여성들의 삶의 만족도, 스트레스 요인 등을 탐색하고 여성들의 스포츠 참여 특성을 분석하고 파악하는 데 초점을 맞추고 있기 때문이다.

다만, 해당 토픽이 다양한 연구 대상 범주를 다루고 있지 못하다는 점은 다소 아쉬움으로 남는다. 예컨대, 두 번째 토픽에서 가중치가 큰 핵심 키워드를 보면 대학생, 학교 등을 확인할 수 있다. 즉, 많은 연구에서 주로 학교체육 현장 그리고 학생들을 대상으로 체육활동 및 수업 등을 주로 다루고 있다는 점이다. 이는 생활체육, 직장 체육과 같은 다른 영역에 대한 가중치가 낮다는 점을 반증한다. 이와 관련하여, 김지훈, 원영신, 김수현(2016)의 연구에서도 1987년부터 2015년까지 한국여성체육학회지에 게시된 연구물 중 대부분 연구가 ‘학생’에 집중되어 있으며, 다른 키워드들에 비해 연결 중심성이 높아 다른 연구들과 함께 자주 사용된 핵심 키워드임을 강조한 바 있다. 이에 비추어 볼 때, 향후 다양한 스포츠 영역에 걸쳐 연구를 확장할 필요성이 제기되는 바이다.

한편, 사회적 약자란 사회의 정치, 경제, 문화, 교육 등 여러 측면에서 불이익을 받는 사회 구성원으로서 그들이 속한 사회의 ‘다수(多數)’와 비교하여 권리를 보장받기 어려우며 부당한 처우나 불합리함에 쉽게 노출된다는 특징을 지닌다. 이러한 측면에서 남성 중심 문화가 지배적인 스포츠계에서 여성은 사회적 약자로 구분할 수 있을 것이다. 문제는 이러한 사회적 약자들은 다양한 사회제도의 불합리함에 부딪힌다는 것이며, 스포츠 영역도 마찬가지로 제도 내에서 여성은 다양한 불합리함을 경함하게 마련이다. 이와 관련하여, 남상우(2022)는 「스포츠 기본법」이 미래의 스포츠가 남성, 특정 계급의 사람만이 영위할 수 있는 ‘선택적 활동’이 아닌 보편성이 강조되는 방향으로 나아가야 한다는 점을 내포하고 있음을 강조한 바 있다. 이러한 측면에서 한국여성체육학회에서 다룬 기존 토픽 및 대상 범주를 확대하여 향후 여성의 보편적 스포츠 참여를 제한하는 불합리함, 차별, 소외와 이를 둘러싼 제도적 문제와 맹점을 다루고, 나아가 스포츠 참여에 있어 여성의 기본적 권리가 보장될 수 있도록 학술적 논의의 장을 확대할 필요가 있다고 생각된다.

3. 여성 무용에 관한 연구

세 번째 토픽을 구성하는 키워드는 ‘무용(.034), 중심(.026), 교육(.020), 분석(.020), 수업(.015), 경험(.015), 유형(.015), 사회(.013), 문화(.013), 학생(.012)’으로 구성되었다. 핵심 키워드를 통해 유추해 볼 수 있듯이, 세 번째 토픽은 학교체육 영역을 중심으로 교육 현장에서 무용의 역할과 기능, 의미를 탐색하는 연구와 여성 무용수를 대상으로 하는 연구가 주를 이루었다. 대표적인 예로 ‘중등학교 무용수업의 교수, 학습 운영 실태에 대한 조사 연구’,’한국의 무대 무용에 대한 사회사적 고찰: 1945년부터 1960년대까지를 중심으로’, ‘심리적 임파워먼트와 조직 공정성 지각이 직무만족에 미치는 영향: 프로무용단원을 중심으로’,’무용전공대학생의 자기표현에 따른 사회적 기술이 대학생활 적응에 미치는 영향’ 등의 연구가 이루어졌다. 따라서 본 연구는 토픽을 구성하는 핵심 키워드 및 연구 주제를 중심으로 세 번째 토픽을 ‘여성 무용에 관한 연구’로 명명하였다.

한국여성체육학회는 1954년 창립된 이후 우리나라 ‘여성체육의 발전과 지위상승’을 주도해왔다. 특히, 무용 및 체육활동 교재 개발, 보급 활동을 통해 청소년 문화 형성, 학교체육 다양화, 그리고 여성체육의 발전에 크게 기여해왔다. 이를 반영하듯이, 학술연구들 또한 ‘여성 무용’에 초점을 맞추워왔다. 특히, 학교체육 현장에서 무용의 역할과 의미를 탐색하기 위한 연구가 주를 이루었다.

이와 관련하여, 김지훈, 원영신, 김수현(2016)은 무용이 한국여성체육학회지에서 수행된 연구에서 가장 많이 등장한 키워드이며, ‘여성’이라는 단어를 제외하고 연결중심성, 근접중심성, 매개중심성이 가장 높은 키워드임을 밝혔다. 또한, 곽정현(2022)은 무용은 한국여성체육학회지에서 출현 빈도가 높은 키워드로서 특히 1987년부터 2000년대까지 수행된 연구에서 출현 빈도가 높음을 강조한 바 있다. 이 밖에도 노미영(2022)은 한국여성체육학회지의 게재된 연구들 중 무용은 운동, 여성, 스포츠, 참여, 노인에 이어 6번째로 출현 빈도가 높은 키워드로 강조한 바 있다. 이는 ‘무용’이 한국여성체육학회지에서 주로 다루어진 연구 주제임을 밝힌 본 연구의 결과를 일부 지지하고 있다.

한편, 해당 토픽을 구성하는 선행연구들을 추가로 분석한 결과, 대부분 무용 관련 연구는 한국여성체육학회지에 초창기에 수행되었으며, 2010년을 기점으로 점차 비중이 감소하는 경향을 나타내고 있음을 알 수 있다. 이는 무용을 주제로 한 연구들이 무용 관련 학회지로의 분산, 연구 스펙트럼의 확장 등의 이유로 감소 추세를 보인다고 강조한 노미영(2022)의 연구 결과와 맥을 같이 한다. 한국여성체육학회는 1970년대 후반 특별 분과 9개가 신설되었는데, 그 중 민속무용분과, 무용분과, 리듬체조 분과 등 무용 관련 특별 분과가 다수 포함되었다. 그러나 1990년대 후반 학회 분과는 무용분과, 댄스스포츠분과, 포크댄스분과, 체조분과, 특수체육분과 등 5개 분과로 축소되었다. 이를 통해, 한국여성체육학회의 다양한 무용분과를 중심으로 초기-중기에 무용을 키워드로 한 학술연구 및 활동 등이 다양하게 이루어졌으나 시대적 변화에 따라 점차 비중이 감소했음을 유추해 볼 수 있다. 한편, 이와 관련하여 김우경, 유지영(2019)은 우리나라의 학술영역에서 한국 무용과 관련한 연구가 점차 감소하는 원인으로 학문의 흐름을 주도하는 대표적인 연구 주제의 부재, 한국 창작 춤의 침체, 무용학자의 양적 부족 등을 지목한 바 있다. 이러한 맥락에서 학회지에서 큰 비중을 차지했던 한국 무용과 관련된 연구들의 활성화를 위하여 새롭게 무용과 관련한 주제를 발견하는 노력이 필요할 것으로 판단된다.

4. 노인 여성의 건강 증진 차원에서 스포츠 역할 탐색 연구

네 번째 토픽을 구성하는 키워드는 ‘노인(.053), 체력(.033), 프로그램(.031), 건강(.027), 관련(.024), 신체(.020), 요인(.017), 동작(.015), 신체활동(.013), 개발(.012),’으로 구성되었다. 핵심 키워드를 통해 유추해 볼 수 있듯이, 네 번째 토픽은 주로, 노인 여성을 대상으로 건강 증진 차원에서 체육활동 및 스포츠 프로그램의 역할과 기능에 초점을 맞춘 연구가 주를 이루었다. 대표적으로, ‘한국여성노인체육의 현황 분석: 보건소운동프로그램을 중심으로’, ‘치료적 레크리에이션 프로그램이 여자 노인의 정서에 미치는 영향’, ‘장기간의 복합운동이 여성 노인의 신체조성과 건강체력 및 혈중지질에 미치는 영향’ 등의 연구가 이루어졌다. 이에 본 연구는 이러한 핵심 키워드 및 가중치 값, 수행된 연구의 주제 등을 종합적으로 고려하여 네 번째 토픽을 ‘노인 여성의 건강 증진 차원에서 스포츠 역할 탐색 연구’로 명명하였다.

우리나라는 이미 고령화시대를 넘어 초고령사회에 진입을 앞두고 있다. 일반적으로 초고령화사회는 전체인구수 대비 65세 이상 ‘고령 인구’가 차지하는 비율이 20% 이상일 경우를 말하는데, 통계청(2024)의 장래인구추계에 따르면 우리나라는 2024년 기준 19.2%로 초 고령화사회 기준인 20%에 근접하고 있다. 이러한 사회적 변화 속에서 노인 및 노인체육은 다양한 학술 영역에서 주요 연구 테마로 다루어지고 있으며, 이는 한국여성체육학회지의 연구 동향 속에서도 확인할 수 있다. 이와 관련하여, 김지훈, 원영신, 김수현(2016)은 한국여성체육학회 또한 고령화에 따른 사회적 변화를 반영하여 ‘노인 여성’에 관련한 연구가 증가하고 있음을 강조하였으며, 특히, 여성, 노인, 무용, 신체조성, 골밀도, 체력 등 여성 체육과 건강 관련 키워드들이 높은 연결성을 보이고 있음을 밝혔다. 또한 김우경, 유지영(2019)은 한국 무용 영역에서 연구의 대상이 중년 여성에서 점차 노인 여성으로 변화한다는 점을 강조한 바 있다. 이는 본 연구의 결과와 맥을 같이 한다. 본 연구 또한 ‘노인’이라는 핵심 키워드를 중심으로 프로그램, 체력, 건강 등의 키워드가 상대적으로 가중치가 높게 나타났기 때문이다.

다만, 해당 토픽과 관련하여 한 가지 아쉬운 점은 해당 토픽을 구성하는 연구 주제들의 노인여성의 신체적 특성 초점을 맞추고 있다는 점이다. 즉, 대부분 체력, 신체, 신체활동, 동작 등 스포츠활동 참여가 신체적 건강 증진에 미치는 영향 등을 분석하고 있다. 그러나 신체적 건강 요인 외에도 노인의 삶의 질에 영향을 미치는 요소들은 매우 다양하다. 노화가 진행될수록 정신 건강, 일상생활수행능력, 정서적 안정감은 물론 특히, 교육, 환경 등과 같은 다양한 사회경제적 요인은 노인에게 더욱 큰 영향을 미친다(Tyagi & Paltasingh, 2017). 이러한 측면에서, 한국여성체육학회지 연구들의 스펙트럼이 확장될 필요성이 제기된다. 신체적 측면 외에도 여성 노인의 스포츠활동 참여와 관련된 다양한 사회적, 경제적, 문화적 요소들과의 관계를 탐색함으로써 노인 여성에 있어 체육활동 혹은 스포츠활동의 의미와 역할을 보다 심층적으로 이해하는 데 도움을 줄 것으로 판단된다.

Ⅳ. 결 론

이 연구는 사회학적 관점에 기초하여, 한국여성체육학회지가 발간된 1987년부터 현재까지 한국여성체육학회에서 수행된 연구들의 지형을 분석하는데 목적이 있다. 나아가 도출된 결과를 토대로 한국여성체육학회지의 학술적 논의를 확장하기 위한 방안을 제안하고자 노력하였다. 이를 위해 본 연구는 빅데이터 자료 분석 방법에 기초하여 한국여성체육학회지에 등재된 학술연구논문 총 1,381건을 분석하였으며, 이를 통해 도출된 결과를 요약하면 다음과 같다.

본 연구를 통해 한국여성체육학회지의 네 가지 연구 지형이 확인되었다. 첫 번째는 여성 운동선수 대상 연구이다. 해당 토픽에서는 남성 지배 문화가 강하게 구조화된 우리나라 체육계에서 여성 운동선수의 심리적, 사회적 특성과 경기력 관련 요소를 키워드로 하는 연구가 수행되었다. 다만, 해당 토픽의 연구들이 대부분 개인적 측면에서 여성 운동선수들의 신체, 심리적 특성 등을 분석하는 데 초점을 맞추고 있어, 여성 선수 외에도 지도자, 행정가, 교육자 등의 불평등과 소외 경험 등 여성 체육인을 둘러싼 다양한 사회적 관계와 배경에 관한 연구가 미흡하다는 것은 다소 아쉬운 점으로 지적되었다. 두 번째는 여성의 스포츠⋅체육활동 참여에 관한 연구이다. 해당 토픽은 여가 활동으로서 여성의 스포츠 혹은 체육활동 참여 특성, 만족, 그리고 스트레스와의 관계 등의 키워드를 중심으로 구성되었다. 특히, 해당 토픽은 대학생, 학교 등을 학교체육 현장을 중심으로 이루어졌는데, 이는 전문체육, 직장 체육, 생활체육 등 다양한 스포츠 영역에 걸쳐 연구를 확장할 필요성이 제기되었다. 세 번째는 여성 무용 연구이다. 해당 토픽은 학교체육 영역을 중심으로 교육현장에서 무용의 역할과 기능, 의미를 탐색하는 연구가 주를 이루었다. 다만, 시대적 변화와 함께 무용 연구의 양적 감소, 연구 주제의 획일화 등이 문제로 제기되어 무용 연구의 활성화를 위해 새롭게 무용 관련 주제를 발견하는 노력이 필요하다는 점이 확인되었다. 마지막으로 여성 노인의 건강 증진 차원에서 스포츠의 역할 탐색 연구이다. 해당 토픽은 주로 노인 여성을 대상으로 건강 증진 차원에서 체육활동 및 스포츠 프로그램의 역할과 기능, 그리고 이를 통한 신체적 건강에 초점을 맞춘 연구가 포함되었다. 다만, 신체적 건강 요인 외에도 노인의 삶의 질에 영향을 미치는 다양한 요소 특히, 사회경제적 요인이 중요한 영향을 미친다는 측면에서 신체적 건강외에도 다양한 건강요소를 고려한 연구가 필요함이 확인되었다.

본 연구는 이러한 연구 결과를 바탕으로 후속 연구를 위해 다음과 같이 제언하고자 한다. 우선, 본 연구는 한국여성체육학회지에 개재된 연구들을 중심으로 자료를 분석하였다. 향후, 한국체육학회지와 같이 주요 학회지와의 비교 분석을 통해 한국여성체육학회지의 학술적 발전을 위한 더욱 객관적인 결과를 제시할 수 있을 것이라고 판단된다. 나아가 해외 여성 체육 분야의 연구 지형 및 동향을 확인하는 노력은 매우 의미 있는 작업이 될 것이라고 생각한다. 즉, ‘인권’, ‘권리’가 중요시되는 국제스포츠계의 흐름 속에서 한국여성체육학회지의 역할과 방향성을 제안하는 데 큰 도움을 줄 것이다. 궁극적으로 이러한 노력을 통해 한국여성체육학회가 사회적 약자로 정의되는 여성의 권리 증진에 이바지하길 바라는 바이다.

Acknowledgments

이 논문은 2024년도 서울시립대학교 교내학술연구비에 의하여 지원되었음.

References

- 곽정현(2022). 텍스트 마이닝을 활용한 한국여성체육학회지의 연구동향 및 발전방안 모색.한국여성체육학회지, 36(2), 61-75.

- 권인선(2021). 생활무용 관련 연구의 동향 분석. 한국무용학회지, 21(1), 45-54.

- 김기운, 최윤소, & 서희진(2021). 스포츠 미투 (# Me too) 운동과 사회적 담론. 한국스포츠사회학회지, 34(2), 51-68.

- 김우경, & 유지영(2019). 텍스트 마이닝을 활용한 한국무용 연구주제 동향 분석. 한국엔터테인먼트산업학회논문지, 13(5), 215-228.

- 김원정, 홍애령(2017). 국내 여학생 신체활동의 연구동향 분석을 통한 체육 활성화 방안 탐색. 한국여성체육학회, 31(3), 73-93.

- 김인형, 이근모(2005). 여성엘리트 스포츠의 사회학적 연구동향 분석. 한국체육학회지, 44(66), 213-223.

- 김지훈, 원영신, & 김수현(2016). 여성체육관련 연구의 핵심어 연결망 분석: 한국여성체육학회지를 대상으로: 한국여성체육학회지를 대상으로. 한국여성체육학회지, 30(2), 1-15.

- 남상우(2022). 젠더 불평등과 [스포츠기본법]: 스포츠 권리 개념의 사회학적 논의 틀 구성. 한국스포츠사회학회지, 35(4), 1-23.

- 노미영(2022). 토픽모델링을 통한 여성체육학 분야의 연구동향 분석: 한국여성체육학회지를 중심으로. 한국여성체육학회지, 36(1), 73-91.

- 대한체육회(2024). 선수 및 지도자 등록현황. https://www.sports.or.kr/data/dash/index.do

- 문화체육관광부(2023). 2023 국민생활체육 조사.

- 안주영, 안규빈, & 송민(2016). Text mining driven content analysis of ebola on news media and scientific publications. 한국문헌정보학회지, 50(2), 289-307.

- 유금현, 박미하(2024). 국내 중년여성 필라테스 최신 연구 동향 분석. 상담심리교육복지, 11(4), 263-276.

- 유정애(2014). 한국여성체육학회의 학문적 정체성과 미래 과제 탐색. 한국여성체육학회지, 28(4), 77-90.

- 이현정, 곽애영(2020). 노년기 여성체육의 최근 연구동향과 체육학적 역할. 한국체육과학회, 29(4), 1-13.

- 최수영, 홍예주(2021). 성공적 노화와 무용에 관한 연구동향. 한국무용과학회지, 38(4), 119-132.

- 최여미(2018). ‘스포츠 허스토리’: 한국 여성 체육사 연구 동향과 과제, 2007-2016. 체육과학연구, 29(1), 170-185.

- 최윤소(2023). 체육 분야 성평등 연구동향 분석: 사회학적 관점에서 바라보기. Asian Journal of Physical Education of Sport Science, 11(2), 117-126.

- 통계청(2024). 장래인구추계. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA002&checkFlag=N

-

Binkley, D., Heinz, D., Lawrie, D., & Overfelt, J. (2014, June). Understanding LDA in source code analysis. In Proceedings of the 22nd international conference on program comprehension(pp. 26-36).

[https://doi.org/10.1145/2597008.2597150]

- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent dirichlet allocation. Journal of Machine Learning Research, 3(Jan), 993-1022.

-

Brackenridge, C. (2004). Women and children first? Child abuse and child protection in sport. Sport in society, 7(3), 322-337.

[https://doi.org/10.1080/1743043042000291668]

-

Tyagi, R., & Paltasingh, T. (2017). Determinants of health among senior citizens: Some empirical evidences. Journal of Health Management, 19(1), 132-143.

[https://doi.org/10.1177/0972063416682613]

- Ramos, J. (2003, December). Using tf-idf to determine word relevance in document queries. In Proceedings of the first instructional conference on machine learning, 242,(1), 29-48.