대학 유도선수들의 경력별 어깨관절 가동 범위, 동적 균형, 목뼈 위치감각의 차이에 따른 상관관계 분석

초록

본 연구의 목적은 대학 유도선수들의 경력에 따른 어깨관절 가동 범위, 상⋅하체 동적 균형 및 목뼈 위치 감각 간의 차이를 분석하고 이들 요소 간의 상관관계를 분석하는 것이다. 연구 참여자는 최근 3개월 이내 상지나 하지의 부상 이력이 없는 대학 재학 중이면서 대한유도협회 선수로 등록되어 있는 남성 15명으로, 경력에 따라 8년 이하 그룹(7명)과 9년 이상 그룹(8명)으로 구분하였다. 본 연구는 어깨관절 가동 범위(ROM)를 능동운동 범위(AROM) 측정법을 사용하였으며, 동적 균형은 Y-Balance 테스트를 활용하여 앞쪽, 뒤 가쪽, 뒤 안쪽의 세 방향에서 측정하였고, 목뼈 위치 감각은 Tracker™ Laser Professional Kit을 이용하여 목뼈 위치 오류를 정량화하여 분석하였다. 자료 처리는 SPSS 22.0 프로그램을 사용하여 Mann-Whitney U 검정과 Spearman 상관분석을 실시하였다.

연구 결과, 경력에 따른 어깨관절 가동 범위는 유의미한 차이를 보이지 않았으나, 상체 동적 균형의 전방 도달 거리에서는 경력이 높은 집단이 유의미하게 우수한 결과를 나타냈다(p<0.05). 목뼈 위치 감각 오류에서는 일부 방향에서 경력에 따른 통계적 차이가 확인되었다. 또한, 어깨관절 가동 범위와 상⋅하체 동적 균형 및 목뼈 위치 감각 간에는 여러 유의미한 상관관계가 나타났으며, 이는 어깨와 목의 가동성과 균형 감각이 유도 경기 수행에 상호 영향을 미친다는 점을 확인하였다. 따라서 본 연구는 유도선수들의 관절 가동성 및 균형감각 유지가 경기력 향상 및 부상 예방에 중요한 요소임을 밝히는 기초 자료로서 향후 훈련 프로그램 개발 및 체계적인 선수 관리와 부상방지를 위한 자료가 될 수 있을 것이라 생각된다.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the differences between shoulder joint range of motion, upper and lower body dynamic balance, and neck bone position sensation according to the careers of university inductors, and to analyze the correlation between these factors. The study participants were 15 men enrolled in university with no history of injury to the upper or lower extremities within the last 3 months and were classified into groups under 8 years (7) and groups over 9 years (8). This study used the active range of motion (AROM) measurement method for the shoulder joint movement (ROM), and the dynamic balance was measured in three directions: anterior, posterior, and posterior internal using the Y-Balance test, and the neck bone position sensation was analyzed by quantifying the neck bone position error using the Tracker™ Laser Professional Kit. Data processing was performed using the SPSS 22.0 program to perform Mann-Whitney U test and Spearman correlation analysis.

As a result of the study, there was no significant difference in the range of shoulder joint movement according to career, but the high-experience group showed significantly better results in the forward reach of upper body dynamic balance (p<0.05). In the neck bone position sensory error, statistical differences according to career were confirmed in some directions. In addition, there were several significant correlations between shoulder joint movement range and upper and lower body dynamic balance and neck bone position sensation, confirming that the mobility and sense of balance of the shoulder and neck mutually influence the performance of the induction game. Therefore, this study is considered to be the basic data revealing that maintaining joint mobility and sense of balance of inductors is an important factor in improving performance and preventing injuries, and it can be used as data for the development of training programs in the future, systematic player management, and injury prevention.

Keywords:

Range of motion, Dynamic balance, Neck positioning, Judo, Judo athlete, Correlation키워드:

관절가동범위, 동적 균형, 목뼈 위치감각, 유도선수, 상관관계I. 서 론

유도는 상대와 맞잡은 상태에서 득점을 위한 공격과 실점을 줄이기 위해 공격과 방어를 지속적으로 수행하는 투기 운동(권문석, 김의환, 조동희, 2002)으로 상대와의 신체적 접촉을 통해 우열을 겨루고 전신을 사용하여 메치기, 엎어치기, 낙법 등 여러 방향의 가동 범위와 무게중심을 사용하고, 상체와 하체의 사용이 많은 종목이다. 득점을 위한 공격과 방어를 비교적 짧은 시간 내에 시도하는 경기로, 상대의 힘에 저항하고, 관절에 순간적 힘을 주어 다양한 움직임을 구사한다.

움직임이 동적인 스포츠 종목의 경우 많은 운동 방향과 관절의 각도, 훈련 환경과 장비, 상황, 개인의 운동수행 능력 등 에 따라 달라지며, 전문 엘리트 선수의 경우 해당 종목에 대한 독특한 기술을 습득하기 위해 장기간의 무리한 훈련으로 스포츠 손상의 발생을 높이는 것으로 나타났다(김형철, 김용진, 2013). 전문적인 기술 습득과 경기력 향상을 위한 강도 높은 훈련 및 경기 활동은 스포츠 손상 발생을 증가시키는 요인이 원인으로 작용(서명일, 이한준 & 김성비, 2020)하며, 진연상(2018)의 연구에 따르면 잦은 손상 발생 시 해당 관절의 가동 범위는 감소한다고 보고하였다.

어깨관절은 유도에서 자주 손상되는 부위로, 전방 탈구는 어깨부터 매트에 떨어지거나 팔을 당기고 당겨지는 기술에서 유발된다(양서은, 2024). 뒤가쪽에 발생되는 탈구는 꺾기 기술에서 유발된다. 관절 가동 범위(Range of Motion, ROM)는 관절이 움직일 수 있는 최대의 범위를 말하며 관절별로 모양과 구조가 다르고, 영향을 받는 근육과 인대, 조직 등이 다르기 때문에 각 관절별로 움직일 수 있는 범위(엄기수, 2022)는 다르다. 따라서, 인간의 관절 가동 범위는 각 관절에 따라 기준 각도가 역학적으로 정해져 있다. 기준범위를 과하게 초과하게 되면 과신전을 불러일으켜 자주적인 손상과 손상, 좌우비대칭으로 인한 균형감각의 손실, 근육의 불안정성등 이 증가할 수 있다. 또한, 경기에서 득점하려면 동작의 균형과 힘의 조절이 중요한 요인으로 작용된다. 체중을 지지하기 위해 한발로 균형을 유지하는 동작을 취하며 불균형적인 자세를 복합적으로 취함으로써, 균형의 조절 실패로 인해 다른 투기 종목보다 관절 가동 범위 부족에 의한 손상이 자주 일어나며(Wolfe et al., 2001), 가동 범위에 제한과 잦은 손상 및 허리 통증이 유발된다(Harris et al., 2009; Ellison et al., 1990). 관절 가동 범위의 손상이 지속된다면, 고유수용감각에 영향을 미치게 되고 결국 보행 및 움직임을 포함한 동적 균형, 위치지각 능력 등 에 영향을 미친다(Chinn et al., 2013; Delahunt et al., 2006; Drewes al 2009; Hyong et al., 2016; Kang et al., 2021; Kim et al., 2019). 불균형적이면서 복합적인 움직임을 구사하면서 상해 위험을 최소화하기 위해선 자신의 균형을 유지하고 상대의 중심을 잃게 하려면 신체 움직임을 효과적으로 통제할 수 있어야 하며, 정적 균형과 동적 균형을 유지하는 것은 기능 향상에 도움을 줄 수 있다(Akuthota et al., 2008).

상대와의 접촉이 많거나 점프 등 순발력을 필요로 하는 스포츠 종목에서는 고유수용감각의 결여가 손상의 원인이 될 수 있다. 운동 형태에 따라 목뼈 위치 감각의 각도별로 차이가 나타나기도 하며(차영남, 오재근, 2016), 겨루기 종목의 선수는 15°와 45°에서의 목뼈 위치 감각 차이를 보였다. 목뼈 위치 감각은 운동 조절과 뇌 운동기능 재활 분야 측면에서 고유수용감각 중요성은 널리 알려져 있다. 고유수용성 기능으로의 관절의 위치 감각을 평가하는 방법이 보편적으로 받아들여지고 있는 방법은 지속적으로 연구(Elangovan et al., 2014)되고 있으나, 평가하는 방법은 Trelevean 등(2006)의 연구에서 소개가 되고 있으며, Zabihhosseinian(2019)는 목 근육의 피로가 상체의 추적 작업의 정확도를 감소시키고, 이는 피로로 인해 목으로부터 뇌로 전달되는 구심성 정보 입력이 변경되어 신체 인식을 손상시키고, 상체 수행 정확도를 감소시킬 수 있다고 하였다.

스포츠 선수로 활동하면서 종목의 특성과 손상을 분석하여 추후 지속적인 손상의 요인을 파악하는 경기력 향상에 가장 중요한 요인이라고 할 수 있다. 하지만, 선수와 종목에 대해 손상 원인과 관련하여 비교한 선행연구(김재훈, 2014; 이민범, 이소미, 박경석, 2007; 정인근, 김성민, 현승권, 2006; 소천섭, 2002; 최춘길, 하웅의, 2004; 김동제, 임웅, 2007; 김태수, 오교문, 김상훈, 2013; 김경훈, 신성아, 김성훈, 2012; 이지현, 김현, 2005; 김나래, 2014)는 반복적인 사용으로 인한 관절의 마모에 대한 논의만 나타날 뿐 손상 부위와 감각기관을 연관하여 다 방향 측면에서 분석한 연구는 부족한 실정이다.

따라서 본연구의 목적은 대학 유도선수의 경력에 따른 어깨관절 가동 범위와 동적 균형, 목뼈 위치감각의 차이에 따른 상관관계를 분석하는 것이다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 참여자

본 연구 참여자는 대한 유도회에 선수로 등록 되어있는 대학에 재학 중인 20대 남성 유도선수로 구성하였으며, 최근 3개월간 상지와 하지의 통증 및 손상으로 인한 정형외과 진단, 잦은 어지러움 증을 호소하는 사람을 제외한 9년 이상의 구력을 가진 8명, 8년 이하의 구력을 가진 7명으로 총 15명이다.

연구 참여자의 신체적 특성은 다음과 같다<표 1>.

2. 연구방법 및 절차

모든 참여자에게 연구 목적과 방법에 대한 충분한 설명을 제공하였으며, 자발적으로 연구참여 동의서에 서명한 자를 연구 대상으로 설정하였다. 연구의 절차와 방법에 대해서는 이화여자대학교 기관생명윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인을 받아 연구를 진행하였다(ewha-202312-0014-01).

관절 가동 범위는 참여자가 무리하지 않는 선에서 신체를 들어 올릴 수 있는 범위까지 들어 올려진 각도를 측정하는 능동운동범위(AROM: Active Range of Motion)방법(Norkin & White, 2016)을 사용하였다. 또한 각도 측정은 고니오미터(Ganiarrnmeter PVC 각도기, KOREA)를 사용하여 [그림 1] 상체 좌,우측 굽힘(Shoulder flexion), 펌(Shoulder extension), 벌림(Shoulder abduction), 모음(Shoulder adduction), 어깨가동성(Reaching)을 각각 측정하였다<표 2>.

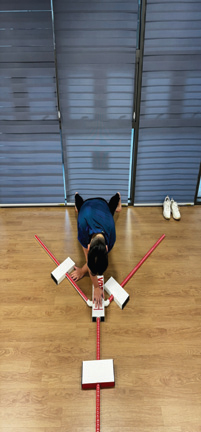

Y-Balance test는 동적 균형에 대한 신뢰할 수 있는 장비로서 운동기능과 근신경 조절 및 균형과 코어 안정성을 평가하는 대표적인 점사방법이다(Gonell et al., 2015; Hébert, 2017; Ko, 2017; Lisman et al., 2018; Plisky et al. 2006; Zarei et al., 2020). 동적 균형에 대한 능력은 앞쪽, 뒤가쪽, 뒤안쪽 방향에 대해 멀리 뻗을 수 있는 거리를 비율로 산출한 것을 의미한다. 상체 동적 균형검사는 푸시업 자세에서 시작되며, 시작 자세를 유지하며 한 팔로 이동 측정 도구를 전방, 몸을 가로질러 뒤 안쪽, 옆 방향으로 밀면서 뒤 가쪽으로 길이를 측정하고, 각 방향의 기준은 고정된 팔이 기준이 된다<표 3>. 측정 중 연구참여자가 고정 도구 위에서 손을 잘 유지하지 모하거나 각각의 방향에서 측정 후 제자리로 돌아오지 못하면 실패로 간주한다(Ko, 2017; Plisky et al., 2009). 균형은 근력, 유연성, 근 신경 조절 그리고 시감각, 전정감각, 그리고 고유수용감각의 통합적 능력 등을 요구한다(Kim et al., 2019; Plisky et al., 2006). 균형검사를 위해 실시하는 Y-Balance test는 동적 균형에 대한 신뢰할 수 있는 테스트로서 운동기능, 근신경조절능력과 균형 및 코어안정성을 평가하는 대표적인 검사방법이다(김선주 등, 2013; Gonell et al., 2015; Hébert, 2017; Ko, 2017; Lisman et al., 2018; Pliskyet al. 2019; Zarei et al., 2020). Y-Balance test는 신체를 넘어지지 않고 Y 각도의 검사 도구에 맞춰 상체, 하체의 균형을 측정하는 도구로서 동적 균형에 대한 능력은 비율을 산출방법을 사용[그림 2]하여 평가한다.

목뼈 감각 기능검사는 목뼈 위치 감각 오류 검사를 통해 측정한다. 목뼈 위치 감각 오류 검사를 위해[그림 3] Tracker™ Laser Professional Kit (Tracker™, 미국)을 사용하여 목뼈 관절 수용기의 위치 감각 능력의 정확도를 측정하는 방법[그림 4]으로서 아래와 같이 정확성과 정밀성(홍미란, 2022)을 오른쪽⋅왼쪽으로 실시하였다. 목뼈 위치감각 오류 검사는 눈을 감고 머리 회전 후 머리 위치를 표적의 중앙점인 중립점으로 정확하게 재배치하는 능력을 측정하는 도구이므로, 정확성의 수치가 0에 가까울수록 목뼈 관절의 중립점에 가깝게 찾아간 것을 의미하고, 정밀성의 수치가 0에 가까울수록 목뼈 관절의 중립점을 찾아가는 기능에 일관성이 있음을 의미하며 목뼈 위치 감각이 좋다는 것을 의미한다(Cheever et al., 2021).

3. 자료처리

대학 유도선수의 경력에 따른 어깨관절 가동 범위와 상체 동적 균형의 차이를 비교하기 위하여 Window용 SPSS 22.0을 활용하여 경력에 따른 차이를 비교를 Mann-Whitney U 검정으로 분석하였고, 경력과 어깨관절 가동 범위 및 동적 균형, 목뼈 위치감각의 차이에 대한 상관관계를 분석하기 위해 Spearman 상관계수를 사용하였다. 유의수준은 p<.05*로 하였다.

Ⅲ. 결 과

본 연구에서는 대학 유도선수의 경력별 어깨관절 가동 범위, 동적 균형, 목뼈 위치감각의 차이에 대한 차이를 분석하기 위해 Mann-Whitney U 검정을 실시하였다.

1. 대학 유도선수들의 경력별 어깨관절 가동 범위

대학 유도선수들의 경력별 우측 어깨 관절 가동 범위의 경력별 차이를 분석한 결과 두 집단의 굽힘(z=-0.42), 폄(z=0), 모음(z=-1.23, p=0.22), 벌림(z=-0.87)으로 두 집단 간의 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다.

좌측 어깨관절 가동 범위 굽힘(z=-0.54, p=0.95), 폄(z=-0.06, p=0.86), 모음(z=-0.18, p=0.77), 벌림(z=-0.29, p=0.42)로 통계적으로 유의미하지 않았다.

어깨가동성 우측(z=-0.81, p=0.59), 좌측(z=-1.16, p=0.25)로 두 집단 간 차이는 통계적으로 유의미한 차이는 나타나지 않았다<표 5>.

2. 대학 유도선수들의 경력별 상체 동적 균형

대학 유도선수들의 경력별 상체 동적 균형의 차이는 우측 전방(z=-2.1*)으로 통계적으로 유의한 차이가 나타났다. 하지만(z=-0.81), 뒤 안쪽(z=-0.75)은 유의한 결과가 나타나지 않았다.

좌측 전방(z=-0.58), 뒤가쪽(z=-0.29), 뒤안쪽(z=-0.35)에서는 두 집단 간 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않았다<표 6>.

3. 대학 유도선수들의 경력별 하체 동적 균형

대학 유도선수들의 경력별 하체 동적균형의 차이는 우측 전방(z=-1.57), 뒤가쪽(z=-0.46), 뒤안쪽(z=-0.46)은 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다.

좌측 뒤가쪽(z=0)에서는 통계적 차이가 나타나지 않았으나, 전방(z=-2.17*), 뒤안쪽(z=-0.17**)에서 유의한 차이가 나타났다<표 7>.

4. 대학 유도선수들의 경력별 목뼈 위치감각 정밀성, 정확성

대학 유도선수들의 경력별 목뼈 위치감각에서 정밀성은 경추를 중심으로 위측(z=-1.57), 아래측(z=-.41)에서는 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았으나, 좌측(z=-.64*), 우측(z=-.52*)에서는 통계적 차이가 나타났다.

목뼈 위치감각 정확성은 위측(z=-.93), 아래측(z=-1.04), 좌측(z=-.29)에서는 통계적 차이가 나타나지 않았으나, 우측(z=-2.08*)에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다<표 8>.

5. 대학 유도선수들의 경력별 어깨 관절가동범위, 동적균형, 목뼈 위치감각의 상관관계

본 연구의 주요 변인인 어깨관절 가동 범위, 동적 균형, 목뼈 위치감각 간 상관관계를 확인하기 위해 Spearman 상관계수를 실시하였다<표 9>.

어깨관절 가동범위의 벌림_R, 벌림_L (r=0.557, p<0.05), 굽힘_R, 굽힘_L(r=0.728, p<0.01), 모음_R, 모음_L(r=0.546, p<0.05)에서 정(+)적 상관관계가 나타났다.

어깨 관절가동범위와 목뼈 위치감각 사이에서는 벌림_R과 경추위치감각 정밀성아래(r=0.734, p<0.01), 벌림_L과 경추위치감각 정밀성_L(r=−0.656, p<0.01)에서는 부(-)적 상관관계가 나타났다.

굽힘_L과 경추위치감각 정확성 위측(r=0.583, p<0.05)에서 정(+)적 상관관계가 나타났다.

어깨 관절가동범위 굽힘_R과 상체균형 전방_R(r=0.577, p < 0.05), 굽힘_L과 상체균형 전방_L(r=0.487, p<0.05), 모음_R과 하체균형 전방_R(r=0.608, p<0.05), 모음_L과 하체균형 뒤안쪽_R(r=−0.632, p<0.05)로 정(+)적 상관관계가 나타났다.

경추위치감각 정확성_아래와 하체균형 뒤안쪽 _L(r=0.694, p<0.01), 경추위치감각 정확성_위와 상체균형 전방_L(r=0.623, p<0.05)으로 정(+)적 상관관계가 나타났다.

Ⅳ. 결론 및 제언

본 연구는 경력에 따른 유도선수들의 어깨관절 가동 범위, 동적 균형, 목뼈 위치감각에서의 차이와 이들 변수 간의 상관관계 분석을 통해 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, 대학 유도선수들의 경력에 따른 어깨관절 가동 범위, 동적 균형, 목뼈 위치감각에 대해 분석한 결과, 경력 9년 이상과 8년 이하의 두 집단 간에 어깨관절 가동범위에서는 어깨 굽힘, 폄, 모음, 벌림에서 두 집단 간 평균값의 차이는 나타났으나, 통계적으로는 유의한 차이가 나타나지 않았다. 하지만, 상, 하체동적 균형, 목뼈 위치감각의 특정 방향에서는 두 집단 간의 유의한 차이가 나타났다. 이는 경력이 이러한 변수들에 미치는 영향이 제한적일 수 있음을 알 수 있다. 또한, 경력 이외의 다른 요인들이 변수들에 영향을 미치는 영향을 충분히 고려하지 못한 것으로 향후 연구에서는 더 많은 표본과 다양한 변인을 포함한 연구가 필요할 것으로 생각된다.

둘째, 어깨 관절가동범위의 상관관계에서 양측 어깨 벌림 가동범위 간에 상관성이 존재하였으며, 좌⋅우측 어깨의 굽힘 가동범위가 밀접하게 연관되어 있음을 보여준다.

셋째, 어깨 관절가동범위와 목뼈 위치감각의 상관관계는 오른쪽 어깨 벌림 가동범위와 목뼈위치감각 정밀성(아래 방향)간의 높은 상관성을 나타내며 밀접한 연관성을 나타낸다.

넷째, 어깨 관절가동범위와 상, 하체 균형의 상관관계는 오른쪽 어깨 굽힘과 오른쪽 상체 전방균형에서 높은 상관관계를 보였고, 이는 오른쪽 어깨 굽힘 가동범위와 상체 전방 균형 간에 연관성이 있다는 허용&박승한(2013)연구와 유사한 결과로 나타났다. 또한 어깨나 손목, 한 측의 가동 범위가 넓은 특성은 좌⋅우 불균형이 여타의 투기 종목에 비해 많은 종목(성준영, 김병주, 이동률, 2021)의 결과로 사료된다. 또한, 왼쪽 하체 뒤안쪽 균형과 목뼈위치감각 정확성(아래 방향), 목뼈위치감각 정확성(위측 방향)과 왼쪽 상체 전방에서도 높은 상관성을 보이며 이는 어깨 벌림 가동범위가 경추의 위치감각과 밀접하게 연관되어 있음을 시사한다. 이는 어깨 가동범위와 경추 위치감각의 변화가 서로 반대 방향으로 움직일 가능성을 보여준다. 이는 어깨의 굽힘 가동범위가 상체 균형과 밀접하게 연관되어 있음을 시사한다. 이는 하지 균형과 어깨 가동범위 간의 연관성을 나타낸다.

다섯째. 어깨 가동범위와 경추 위치감각, 상⋅하지 균형 변인들 간의 다양한 유의미한 상관관계가 존재함을 확인할 수 있었다. 특히 좌우 어깨의 굽힘 및 벌림 가동범위와 경추 위치감각 간의 밀접한 연관성이 확인되었으며, 상체 및 하지 균형과의 관계도 중요한 의미를 가지는 것으로 나타났다. 특히 어깨관절 어깨 가동범위가 경추 위치감각과 밀접하게 연관되어 있고, 상⋅하지 균형과도 유의미한 관계를 보인다는 점에서, 선수들의 종합적인 신체 기능 향상을 위한 훈련 프로그램 개발에 있어 중요한 시사점을 제공할 수 있다. 향후 연구에서는 더 많은 표본과 다양한 변인을 포함한 연구가 필요하며, 이러한 상호작용이 경기력에 어떻게 기여하는지에 대한 추가 연구가 이루어질 필요가 있다.

이러한 결과는 유도선수들의 운동성과와 신체 기능 간의 관계를 이해하는 데 기여할 수 있으며, 추후 연구 및 훈련과 재활프로그램 개발에 중요한 자료로 활용될 수 있을 것이다. 나아가 유도선수들의 신체 기능 간의 상호작용을 분석하는 데 중요한 기초 자료를 제공할 수 있을 것으로 사료된다.

References

- 권문석, 김의환, 조동희(2002). 유도 맞잡기 타입과 받기의 신장에 따른 허벅다리걸기의 Kinematic 분석 [2]. 한국운동역학회지, 12(2), 143-157.

- 김경훈, 신성아, 김성훈(2012). 대학⋅프로 여자 농구선수들의 스포츠 손상 실태 조사. 체육과학연구, 23(4), 764-775.

- 김나래(2013). 체조선수들의 스포츠 손상 요인 및 치료에 관한 연구. 조선대학교 교육대학원 석사학위 청구논문.

- 김동제, 임웅(2007). 여자 축구선수들의 운동 손상에 대한 고찰. 한국 스포츠 리서치, 18(1), 369-380.

- 김재훈(2014). 엘리트 마라톤 선수의 스포츠손상 실태 및 예방에 관한 연구, 용인대학교 체육과학대학원 석사학위 청구논문.

- 김태수, 오교문, 김상훈(2013). 중고등부 남자 축구선수의 동계전지훈련 손상 분석. 한국체육교육학회지, 18(2), 239-247.

- 김형철, 김용진(2013). 태권도 수련생들의 운동 손상에 관한 조사연구-충청남도 태권도장을 중심으로. 디지털융복합연구, 11(4), 415-430.

- 서명일, 이한준, 김성비(2020). 우슈 선수의 운동 손상 관련 요인에 관한 분석. 한국스포츠학회, 18(2), 1199-1208.

- 성준영, 김병주, 이동률(2021). 투기종목 선수들의 종목별 좌⋅우 불균형 및 기능적 동작 분석. 대한무도학회지, 23(4), 159-169.

- 소천섭, 김종욱, 김현식(2002). 태권도 선수의 경기유형에 따른 손상 실태 조사. 한국 스포츠 리서치, 13(2), 375-384.

- 엄기수(2022). 대학야구선수들의 시즌 전⋅후 어깨관절과 엉덩관절의 관절가동범위와 운동기능의 변화, 단국대학교 대학원 석사학위 청구논문.

- 이민범, 이소미, 박경석(2007). 육상선수의 종목별 손상 실태와 처치 및 보강에 관한 연구. 한국 스포츠 리서치, 18(2), 423-432.

- 양서은(2024). 스포츠 종목별 전공생들의 관절 가동 범위, 목뼈 감각 기능, 상⋅하체 균형, 기능성 움직임의 차이분석, 이화여자대학교 대학원 박사학위 청구논문.

- 이지현, 김현(2005). 국내 프로농구 선수의 운동손상 유형 연구. 한국 스포츠 리서치, 16(4), 41-46.

- 정인근, 김성민, 현승권(2006). 중. 장거리 육상선수의 운동손상 실태와 손상 예방 및 대처 방안에 관한 연구. 한국 스포츠 리서치, 17(6), 577-586.

- 진연상(2018). 진동 주파수에 따른 전신진동자극 훈련이 만성 발목 불안정성이 있는 성인의 발목관절 가동범위와 균형, 보행개선에 미치는 효과 비교, 대전대학교 대학원 석사학위 청구논문.

- 최춘길, 하웅의(2004). 태권도선수의 운동 손상요인과 대처방안에 관한 연구. 한국 스포츠 리서치, 15(1), 603-614.

- 허용, 박승한(2013). 씨름연구동향 분석. 한국체육과학회지, 22(3), 1355-1365.

- 홍미란(2022). 목뼈위치통합감각조절 훈련을 포함한 리포머 운동이 발 정렬, 정적 및 동적균형과 목뼈 위치 감각 에 미치는 영향, 이화여자대학교 대학원 박사학위 청구논문.

-

Akuthota, V., Ferreiro, A., Moore, T., & Fredericson, M. (2008). Core stability exercise principles. Current sports medicine reports, 7(1), 39-44.

[https://doi.org/10.1097/01.CSMR.0000308663.13278.69]

-

Chinn, L., Dicharry, J., & Hertel, J. (2013). Ankle kinematics of individuals with chronic ankle instability while walking and jogging on a treadmill in shoes. Physical Therapy in Sport, 14(4), 232-239.

[https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2012.10.001]

-

Delahunt, E., Monaghan, K., & Caulfield, B. (2006). Changes in lower limb kinematics, kinetics, and muscle activity in subjects with functional instability of the ankle joint during a single leg drop jump. Journal of orthopaedic research, 24(10), 1991-2000.

[https://doi.org/10.1002/jor.20235]

-

Drewes, L. K., McKeon, P. O., Paolini, G., Riley, P., Kerrigan, D. C., Ingersoll, C. D. & Hertel, J. (2009). Altered ankle kinematics and shankrearfoot coupling in those with chronic ankle instability. Journal of Sport Rehabilitation, 18(3), 375-388.

[https://doi.org/10.1123/jsr.18.3.375]

-

Elangovan, N., Herrmann, A., Konczak, J. (2014). Assessing Proprioceptive Function: Evaluating Joint Position Matching Methods Against Psychological Thresholds. Physical Therapy, 94(4), 553–561.

[https://doi.org/10.2522/ptj.20130103]

-

Ellison, P. T. (1990). Human ovarian function and reproductive ecology: new hypotheses. American Anthropologist, 92(4), 933-952.

[https://doi.org/10.1525/aa.1990.92.4.02a00050]

- Gonell, A. C., Romero, J. A., & Soler, L. M. (2015). Relationship between the Y Balance Test Scores and Soft Tissue Scores Injury Incidence in a Soccer Team. International Journal of Sports Physical Therapy, 10(7), 955–966.

-

Harris-Hayes, M., Sahrmann, S. A., & Van Dillen, L. R. (2009). Relationship between the hip and low back pain in athletes who participate in rotation-related sports. Journal of sport rehabilitation, 18(1), 60.

[https://doi.org/10.1123/jsr.18.1.60]

-

Hébert-Losier, K. (2017). Clinical implications of hand position and lowerlimb length measurement method on Y-balance test scores and interpretations. Journal of Athletic Training, 52(10), 910-917.

[https://doi.org/10.4085/1062-6050-52.8.02]

-

Hyong, I. H., & Kang, J. H. (2016). Comparison of dynamic balance ability in healthy university students according to foot shape. Journal of physical therapy science, 28(2), 661-664.

[https://doi.org/10.1589/jpts.28.661]

- Kang T. K., Lee, S. Y., Lee, I., Kim, B. H., Jeong, H. S., & Kim, C. Y. (2021). Plantar Hypoesthesia Alters Gait Kinematics Pattern in Individuals with and without Chronic Ankle Instability. Korean Journal of Sport Biomechanics. 31(2), 79-86.

-

Kang, S. H., Kim, C. W., Kim, Y. I., Kim, K. B., Lee, S. S., & Shin, K. O. (2009). Alterations of muscular strength and left and right limb balance in weightlifters after an 8-week balance training program. Journal of physical therapy science, 25(7), 895-900.

[https://doi.org/10.1589/jpts.25.895]

- Kim, C. Y., Kang, T. K., Kim, B. H., & Lee, S. Y. (2019). The effect of diminished plantar cutaneous sensation in Y-balance test between chronic ankle instability (CAI) patients versus healthy individuals. Korean Journal of Sport Biomechanics, 29(1), 33-41.

-

Ko, J. (2017). Comparison kinematic patterns between the star excursion balance test and Y-balance test in elite athletes. Korean Journal of Sport Biomechanics, 27(3), 165-169.

[https://doi.org/10.5103/KJSB.2017.27.3.165]

-

Lisman, P., Nadelen, M., Hildebrand, E., Leppert, K., & de la Motte, S. (2018). Functional movement screen and Y-Balance test scores across levels of American football players. Biology of Sport, 35(3), 253–260.

[https://doi.org/10.5114/biolsport.2018.77825]

- Norkin, C. C., & White, D. J. (2016). Measurement of joint motion: a guide to goniometry. PA: FA Davis.

-

Plisky, P. J., Rauh, M. J., Kaminski, T. W., & Underwood, F. B. (2006). Star Excursion Balance Test as a predictor of lower extremity injury in high school basketball players. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 36(12), 911-919.

[https://doi.org/10.2519/jospt.2006.2244]

-

Raffalt, P. C., Spedden, M. E., & Geertsen, S. S. (2019). Dynamics of postural control during bilateral stance – effect of support area, visual input and age. Human Movement Science, 67, 102-462.

[https://doi.org/10.1016/j.humov.2019.05.007]

-

Treleaven, J., Jull, G., & LowChoy, N. (2006). The relationship of cervical joint position error to balance and eye movement disturbances in persistent whiplash. Manual therapy, 11(2), 99-106.

[https://doi.org/10.1016/j.math.2005.04.003]

-

Wolfe, J. M., Võ, M. L. H., Evans, K. K., & Greene, M. R. (2011). Visual search in scenes involves selective and nonselective pathways. Trends in cognitive sciences, 15(2), 77-84.

[https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.12.001]

-

Zabihhosseinian, M., Yielder, P., Holmes, M. W. R., & Murphy, B. (2019). Neck muscle fatigue affects performance of an eye-hand tracking task. Journal of Electromyography and Kinesiology, 47, 1-9.

[https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2019.04.001]

-

Zarei, H., Norasteh, A. A., Rahmanpour nashrudkoli, A., & Hajihoseini, E. (2020). The effects of pilates training on static and dynamic balance of female deaf students: a randomized controlled trial. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 24(4), 63-69.

[https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.05.003]

![[그림 1]. [그림 1].](/xml/43582/JKAPESGW_2024_v38n4_219_f001.jpg)

![[그림 2]. [그림 2].](/xml/43582/JKAPESGW_2024_v38n4_219_f002.jpg)

![[그림 3]. [그림 3].](/xml/43582/JKAPESGW_2024_v38n4_219_f003.jpg)

![[그림 4]. [그림 4].](/xml/43582/JKAPESGW_2024_v38n4_219_f004.jpg)