중국 대학 에어로빅선수의 성취목표지향성과 자기통제 및 운동탈진의 관계

초록

본 연구의 목적은 중국 대학 에어로빅 선수를 대상으로 성취목표지향성이 자기통제와 운동탈진에 미치는 영향을 규명하고, 이를 토대로 운동탈진 예방 및 운동중단 현상을 방지하기 위한 이론적 모델을 제시하는 데 있다. 이를 위해 편의표본추출법을 사용하여 중국 허난성 내 17개 대학의 에어로빅 선수 320명을 대상으로 설문조사를 실시하였으며 유효설문지 304부를 최종분석에 사용하였다. 설문조사는 온라인 플랫폼 ‘설문지 별(Question Star)’을 활용하여 실시되었으며, 참가자들은 자기평가작성법으로 응답하였다. 자료 분석은 SPSS 27.0과 Amos 23.0 프로그램을 활용하여 빈도분석, 확인적 요인분석 및 신뢰도분석, 상관관계분석, 그리고 회귀분석 및 매개효과 분석을 수행하였다. 연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 성취목표지향성은 자기통제에 정(+)적, 운동탈진에 부(-)적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 자기통제는 운동탈진에 부(-)적영향을 미치는 것으로 나타났다. 셋째, 자기통제는 성취목표지향성과 운동탈진 사이에서 매개 역할을 하는 것으로 나타났다. 본 연구 결과는 성취목표지향성, 자기통제, 운동탈진의 상호작용을 중심으로 에어로빅 선수들을 위한 효과적인 관리 체계의 필요성이 높음을 시사하는 동시에 과학적인 목표 설정과 운동탈진 예방을 통해 지속 가능한 발전을 도모할 수 있을 것이다.

Abstract

The purpose of this study is to examine the impact of achievement goal orientation on self-regulation and exercise burnout among Chinese university aerobics athletes and to propose a theoretical model for preventing exercise burnout and discontinuation. A survey of 304 aerobics athletes from 17 universities in Henan Province, China, was conducted using non-probability and convenience sampling methods through the online platform “Question Star.” Participants responded via self-assessment questionnaires. The data analysis was conducted using SPSS 27.0 and AMOS 23.0 programs to conduct frequency analysis, confirmatory factor analysis, reliability analysis, correlation analysis, regression analysis, structural equation model analysis, and mediation effect analysis. The findings revealed that in the dimensions of achievement goal orientation, mastery-approach and performance-approach goals enhanced self-regulation, while mastery-avoidance and performance-avoidance goals negatively influenced it. Self-regulation not only strengthened athletes ability to maintain psychological stability during competitions but also reduced exercise burnout by effectively managing emotions and behaviors during training and performance. Moreover, the effects of achievement goal or ientation on exercise burnout varied by type, with positive goal-setting proving effective in preventing burnout. Finally, self-regulation served as a mediator between achievement goal orientation and exercise burnout, alleviating the negative impact of maladaptive goals on burnout. This study provides effective management strategies for aerobics athletes, emphasizing the importance of goal-setting and self-regulation in enhancing psychological well-being and athletic performance. The findings contribute to the sustainable development of aerobics through targeted interventions and offer a theoretical foundation for future research and practical applications.

Keywords:

Aerobic Athletes, Achievement Goal Orientation, Self-Control, Exercise Burnout, Chinese University키워드:

에어로빅선수, 성취목표지향성, 자기통제, 운동탈진Ⅰ.서 론

중국 정부는 스포츠 발전을 중요한 국가 정책으로 간주하고, 이를 지속적으로 추진해 왔다(Peng & Gao, 2023). 특히, 우수한 스포츠팀 육성은 국가 스포츠 발전의 핵심이자 ‘스포츠 강국’이라는 목표 달성의 중요한 일환으로 강조되고 있다(Zhou & Feng, 2024). 이러한 맥락에서 중국 교육부는 2024년 일반 고등교육 기관에서 운동 특기생 입학을 활성화하기 위한 정책을 발표하였다(Ministry of Education of China, 2023). 이 정책은 대학 스포츠팀 창단을 더욱 활성화했으며, 많은 대학에 에어로빅팀이 창단되어 선수들이 국내 및 국제 대회에서 학교를 대표하고 있다. 에어로빅은 선수들의 심리적 요인이 경기력에 중대한 영향을 미치는 스포츠 종목 중 하나이다(박철환, 2011). 선수는 경기 중 불안, 긴장, 흥분, 승리에 대한 압박감을 느낄 수 있으며, 이는 정신력과 주의력의 집중을 방해하는 요인이 될 수 있다(최하늘 2018). 에어로빅선수의 경우 승패에 대한 부담은 상대 팀이나 선수가 우수한 경기력을 보일 때, 심리적 방해를 경험할 수 있으며 이런 상황에서 자기조절, 긍정적 사고, 적극적 행동 등의 대처방안을 적용하는 능력이 필요하다고 하였다(쉐잉잉, 곽한병, 2019).

운동탈진은 선수들에게 정서적⋅신체적 피로, 성취감 감소, 스포츠 활동 평가절하 등의 복합적인 증후군으로 설명되며(Eklund & Defreese, 2015; Raedeke & Smith, 2004), 이는 결과 중심의 경쟁 구조에서 더욱 심화된다(Xie & Yao, 2010). 에어로빅과 같은 비인기 종목은 그에 대한 물질적, 심리적 보상이 충분하지 않기 때문에 스트레스에 더욱 취약할 수 있고, 운동탈진의 주요 원인으로 작용할 수 있다(김상현, 2007, Kim, & Park, 2020). 운동탈진의 부정적 영향은 단순히 경기력 저하에 그치지 않고, 심리적 건강 문제, 동기 감소, 불안 및 우울증 증가, 그리고 선수 생활 포기로 이어질 수 있다(성창훈, 홍성철, 성한기, 2001: Eklund & Cresswell, 2007). 특히 운동탈진은 학생선수들에게 더 큰 영향을 미칠 수 있는데, 이들은 대학 진학, 실업팀 입단, 국가대표 선발 등 구체적 목표를 달성하기 위해 극심한 스트레스와 경쟁 압박을 경험하기 때문이다(안효연, 소영호, 2021; Raedeke & Smith, 2004).

성취목표지향성은 개인이 학습, 학업 성취, 일, 성공의 중요성을 어떻게 지각하는지를 나타내며, 성공과 실패의 원인을 찾기, 능력에 대한 신념, 그리고 정서의 통합적 모델이라 정의하였다(Ames, 1992). 운동선수의 경우 성공지각 즉, 성취목표를 가지고 있다고 하였다(허정훈, 2004). 성취목표지향성은 네 가지 주요 요인으로 나눌 수 있는데 첫째, 숙달접근 목표는 직무를 수행하는 데 필요한 능력, 기술 및 지식을 개발하고, 직무에 대한 깊은 이해와 숙련도를 향상시키려는 동기를 의미한다. 둘째, 숙달회피 목표는 궁극적인 숙달보다는 현재 경험하고 있는 기술, 역량 및 지식을 잃지 않으려는 동기로, 이는 현재 상태를 유지하려는 강한 동기를 나타낸다. 셋째, 수행접근 목표는 업무 자체의 숙련도를 중시하기보다는 타인보다 더 나은 결과와 평가를 받고자 하는 동기를 의미한다. 넷째, 수행회피 목표는 타인보다 낮은 결과와 평가를 받지 않으려는 동기를 나타낸다(이차연, 박영석, 2006). 성취목표지향성은 운동선수의 동기부여와 지속적인 학습, 그리고 탈진 예방에 중요한 요인으로 보고되었다(Xie & Yao, 2010). 성취목표지향성의 긍정적 하위요인인 숙달접근 및 수행접근은 학습 만족도에 긍정적 영향을 끼치며, 선수의 전반적 운동능력을 높인다고 하였으며(Liu, 2022), Gao(2014)는 합리적 성취목표지향성이 선수들에게 자율성을 높이고, 장기적으로 지속 가능한 성과를 달성하도록 도와준다고 주장한 반면, 성취목표지향성의 부정적 하위요인인 숙달회피 목표와 수행회피 목표가 높을수록 동기 조절이 어려워지고, 이는 운동탈진의 위험성을 높인다고 하였다.

자기통제는 순간적 충동욕구와 행동을 자제하여 장기적인 목표를 달성하기 위한 즐거움과 만족감을 유지하는 능력으로 정의한다(Goschke & Job, 2023). 선수들에 있어 자기통제는 충동억제, 자제력, 행동 계획 수행 등 특정 행동을 유도하거나 억제하는 핵심적인 자아 실행 기능으로 지속적인 훈련과 경기 참여를 가능하게 하며(Sun, 2008), 높은 자기통제는 개인의 장기 목표를 달성하기 위한 행동 유지와 충동 억제에 긍정적인 영향을 미친다고 하였다(Baumeister, Vohs & Tice, 2007). 청소년 운동선수들(윤상용, 최헌혁, 2017)과 대학운동선수들(김성훈, 2012; 문한진, 주우영, 2024)의 연구에서 자기통제 능력이 높은 선수일수록 운동탈진을 경험할 가능성이 낮고, 자기통제 능력 향상이 운동탈진 예방에 중요한 요인으로 작용한다고 보고하였다. 또한, 자기통제는 운동능력 뿐만 아니라 심리적 안녕과 사회적 관계에도 긍정적 영향을 미친다고 주장하였다(Wu, 2020).

운동선수에 있어 고강도 훈련, 성적 향상 등 다양한 요인의 스트레스에 직면할 때 성취목표지향성과 통제능력과 운동탈진 등의 해결 방안은 매우 중요한 문제이다. 특히 에어로빅은 심사영역이 세부적으로 나누어져 있어 심리적인 부담감이 크며(조원호, 주형철, 2024), 주어진 시간 내에 다양한 동작의 내용, 무대사용, 아크로바틱 요소 등 여러 요소를 수행해야 높은 점수를 얻기 때문에(FIG, 2021), 에어로빅선수를 대상으로 한 심리적인 관리와 지원은 경기력을 향상하는데 더욱 중요한 방안이 될 수 있을 것이다. 따라서 본 연구의 목적은 중국 대학 에어로빅선수를 대상으로 성취목표지향성이 자기통제와 운동탈진에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고, 자기통제의 매개효과를 검증하여 효과적인 운동탈진 예방 및 관리 방안을 제시하는 데 있다. 이를 위해 다음과 같은 연구 가설을 설정하였다.

첫째, 중국 대학 에어로빅선수의 성취목표지향성은 자기통제에 정(+)적 영향과 운동탈진에 부(-)적 영향을 미칠 것이다.

둘째, 중국 대학 에어로빅선수의 자기통제는 운동탈진에 부(-)적 영향을 미칠 것이다.

셋째, 중국 대학 에어로빅선수의 자기통제는 성취목표지향성이 운동탈진에 미치는 영향에서 매개 역할을 할 것이다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구의 목적을 달성하기 위해 중국 대학 에어로빅선수를 대상으로 설문조사를 하였다. 표본추출 방법은 편의표본추출법을 사용하여 허난성 내 17개 대학의 에어로빅선수 320명을 대상으로 온라인 설문조사 플랫폼인 ‘설문지 별’(Question Star)을 활용하여 설문조사를 실시하였다.

유효하지 않거나 신뢰할 수 없다고 판단되는 설문지는 제외하고 총 304부를 최종분석에 사용하였다. 연구 대상의 인구통계학적 특성은 <표 1>과 같다. 성별은 여성 193명(63.5%)으로 많았고, 학년은 2학년이 가장 많았으며, 선수들의 운동등급은 운동등급 없음(77.6%)이 가장 많았다. 2022∼2024년 운동성적은 상위권이 82명(27.0%). 중상위권 70명(23.0%), 중위권 71명(23.4%), 중하위권 35명(11.5%) 하위권 46명(15.1%) 순으로 나타났다. 국가레벨 1, 2에 해당하는 학생들은 모두 운동성적이 상위권에 포함되었다.

2. 조사도구

본 연구에서 사용한 설문지의 모든 문항은 연구의 목적에 부합되는 선행연구와 이론을 근거하여 모두 5단계 Likert 척도로 구성하였다. 설문지 구성 내용을 살펴보면 첫 번째, 성취목표지향성 척도 AGQ-S (Achievement Goals Questionnaire for Sport)는 Elliot & McGregor(2001)가 개발하였다. Zhu(2010)는 검증된 AGQ-S를 중국 문화에 맞게 번역한 후, 문항 선별 및 확인적 요인분석을 통해 숙달접근(6), 숙달회피(3), 수행접근(5), 수행회피(4)의 4가지 차원으로 구성된 18개의 문항을 유지하였으며, 전체 척도의 Cronbach’s α= .883으로 나타났다. 본 연구는 Zhu(2010)연구에서 신뢰도가 입증된 척도를 사용하였다. 두 번째, 자기통제 척도 SCQ(Self-Control Questionnaire)는 Tangney, Baumeister & Boone(2004)가 개발하였고, Tan & Guo(2008)는 중국판 SCQ로 수정된 척도를 검증하였으며, 충돌조절(6), 건강습관(3), 자제력(4), 집중력(3), 절제력(3)의 5가지 차원의 19개 항목으로 이루어져 있고, 전체 척도의 Cronbach’s α= .860로 나타났다. 본 연구는 Tan & Guo(2008)연구에서 신뢰도가 입증된 척도를 사용하였다. 세 번째, 운동탈진 척도는 Raedeke & Smith(2004)가 운동선수 직업 탈진을 평가하기 위해 개발한 설문지로, 박중길, 정구인(2013)이 한국 중⋅고등학교 운동선수들을 대상으로 척도를 검증하였다. Chen & Zhou(2011)는 중국의 문화적 가치관과 선수들의 훈련 시스템의 차이에 따라 척도를 번역하고 수정하여 새로운 중국어 버전의 척도를 만들었으며 심신소모(5), 낮은 성취감(3), 운동소외(5), 총 13문항으로 구성되어 있고, 신뢰도는 내적합치도 Cronbach’s α=.910로 나타났다. 본 연구는 Chen & Zhou(2011)의 연구에서 신뢰도가 입증된 척도를 본 연구에서 사용하였다.

3. 타당도와 신뢰도

측정 항목들의 집중타당성을 확인하기 위해 전체 변수를 대상으로 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis, CFA)을 수행하였다. 내적 일관도를 평가하기 위해 개념 신뢰도(CR)와 평균분산추출(AVE) 값을 기준으로 판단하였다. 개념 신뢰도를 확인하기 위해서는 CR이 .650 이상, AVE가 .500 이상이어야 한다. 성취목표지향성은 CR=.850, AVE= .600, Cronbach’s α=.821로 나타났다. 자기통제는 CR= .892, AVE= .624, Cronbach’s α=.909로 나타났다. 운동탈진은 CR=.657, AVE= .851, Cronbach’s α=.905로 나타났다<표 2>.

4. 자료처리

본 연구에서 수집된 최종 304명의 설문지에서 수집된 데이터는 SPSS 27.0을 활용하여 인구통계학적 특성을 파악하기 위해 빈도 분석, 설문의 신뢰성 검증을 위해 신뢰도 검증을 했으며, 요인 간의 관계를 확인하기 위해 상관관계분석과 단순선형 회귀분석을 실시하였다. 그리고 AMOS 23.0을 사용하여 설문지의 확인적 요인분석과 적합성을 검증하였으며, 구조방정식모형(SEM)을 실시하여 매개역할을 분석하였다. 통계적 유의성은 p<.05로 하였다.

Ⅲ. 결 과

본 연구에서는 각 변인의 하위요인들이 이론적으로 밀접한 연관성을 가지고 있다는 점과 변인 간의 전반적인 관계 파악이라는 연구 목적을 고려하여, 성취목표지향성, 자기통제, 운동탈진을 각각 단일 요인으로 통합하여 분석하는 것이 타당하다고 판단된다. 중국 대학 에어로빅선수의 성취목표지향성과 운동탈진 간의 관계를 조사하고, 성취목표지향성과 운동탈진 간의 관계에서 자기통제가 매개 역할을 하는지 분석한 결과는 다음과 같다.

1. 상관관계 분석

변수의 하위요인 간 Pearson의 상관분석을 실시한 결과는 <표 3>과 같다.

변인들간의 상관관계가 모두 .80보다 낮은 것으로 나타났으며, 변수 간 상관관계가 높아 분석에 부정적인 영향을 미치는 다중공선성(multi-collinearity)에 문제가 없는 것으로 확인되었다. 성취목표지향성은 자기통제(r=.214, p<.01)와 정(+)적, 운동탈진(r=-.196, p<.01)과 부(-)적, 자기통제는 운동탈진(r=-.470, p<.01)과 부(-)적 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

2. 성취목표지향성이 자기통제에 미치는 영향

성취목표지향성은 자기통제에 정(+)적 영향을 미치는 것으로 나타났다(β=.219)<표 4>.

전체 설명변량(R2)은 4.8%로 확인되었으며, 전체 모형의 F변화량은 15.214로 통계적으로 유의한 회귀모형을 나타냈다.

3. 성취목표지향성이 운동탈진에 미치는 영향

성취목표지향성은 운동탈진에 부(-)적 영향을 미치는 것으로 나타났으며(β=-.204), 전체 설명변량(R2)은 4.2%로 확인되었다. 전체 모형의 F변화량은 13.117로 통계적으로 유의한 회귀모형을 나타냈다<표 5>.

4. 자기통제가 운동탈진에 미치는 영향

자기통제는 운동탈진에 부(-)적 영향을 미치는 것으로 나타났다(β=-.532). 전체 설명변량(R2)은 28.3%로 확인되었으며, 전체 모형의 F변화량은 118.915로 통계적으로 유의한 회귀모형을 나타냈다<표 6>.

5. 매개효과 검증

연구 방법에서 제시된 바와 같이, 본 연구의 가설 3은 성취목표지향성과 운동탈진 간의 관계에서 자기통제의 매개효과를 검증하는 데 중점을 두고 있다. 자기통제의 매개효과를 검증하기 위해 AMOS를 활용하여 모델을 구축하였으며, Bootstrap 구간 검정법을 통해 매개효과를 분석하였다. 성취목표지향성⟶자기통제(C.R.=-5.100, p<.001), 자기통제⟶운동탈진(C.R.=-5.860, p<.001), 성취목표지향성⟶운동탈진(C.R.=2.836, p<.01)은 모두 유의미한 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 성취목표지향성⟶자기통제⟶운동탈진 모두 유의한 것으로 나타나 간접매개효과가 있는 것으로 나타났다<표 7>.

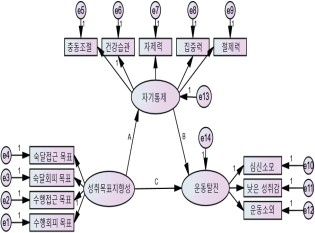

Bootstrap 구간 검정법을 사용하여 자기통제의 매개 효과를 검증한 결과(5,000회의 자체 샘플링), 성취목표지향성이 자기통제를 통해 운동탈진에 미치는 매개 효과의 Bootstrap 95% 신뢰구간(Confidence Interval)은 (.122, .343)로 신뢰 구간이 0을 포함하지 않아 전체 매개효과가 유의미함을 나타낸다. 이는 자기통제에 대한 65.4%의 매개 효과를 의미한다. 성취목표지향성이 운동탈진에 미치는 직접효과의 Bootstrap 95% 신뢰구간은 (.030, .235)로 신뢰 구간이 0을 포함하지 않아 전체 매개 효과가 유의미함을 나타낸다. 따라서 성취목표지향성이 운동탈진에 미치는 영향에서 자기통제가 매개 변수로서 매개효과가 있음을 알 수 있다(그림 1)<표 8>.

Ⅳ. 논 의

본 연구는 중국 대학 에어로빅선수의 성취목표지향성이 자기통제 및 운동탈진에 미치는 영향을 탐구하고, 자기통제가 이들 간의 관계에서 매개 역할을 하는지를 분석하였으며, 논의는 다음과 같다.

중국 대학 에어로빅선수의 성취목표지향성은 자기통제에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 오수남(2012)의 연구에서 성취목표지향성이 자기통제와 유의미한 정(+)적 영향을 보인다는 결과와 일치한다. 적절한 성취목표는 에어로빅 선수의 경기성적에 중요한 심리적 요인으로 작용하며(Xiaowang, Yilin & Daming, 2009), 과도한 성취목표지향성은 운동포기에도 영향을 미치는 것으로 나타났다(안주미, 2007). 따라서 적절한 성취목표 설정은 자기통제력을 강화하고, 선수들의 심리적 안정을 도모하며, 궁극적으로 경기력 향상에 기여할 수 있을 것이다. 이는 코치와 스포츠 관계자들이 선수들의 목표 설정 과정에 더 많은 관심을 기울여야 함을 의미이며, 성취목표지향성과 자기통제 능력을 향상시키기 위한 체계적인 훈련 프로그램의 개발과 적용이 필요할 것이다. 이는 선수들의 경기력 향상뿐만 아니라 장기적인 심리적 웰빙에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단된다.

성취목표지향성은 운동탈진에 유의미한 부적(-)영향을 미치는 결과로 나타났는데, 이는 성취목표지향성의 유형이 운동선수의 심리적 건강과 운동 지속성에 큰 영향을 미친다는 고진수(2013)의 연구결과와 일치한다. Xu(2010)은 성공에 대한 과도한 추구와 실패에 대한 지나친 회피가 심리적 부담을 증가시키고 운동탈진을 초래할 수 있으며, 실패 회피 동기가 학업 소진을 악화시키는 결과를 초래한다고 보고하였다. 본 연구 결과는 에어로빅 선수들의 성취목표지향성, 특히 숙달접근 목표와 수행접근 목표를 강조하는 훈련 프로그램의 중요성을 부각시키고 있다. 이러한 접근은 선수들의 심리적 부담을 경감시키고 긍정적인 운동 경험을 촉진하는 목표 설정 전략의 필요성을 시사한다. 더불어, 단순히 운동탈진의 예방에 그치지 않고, 장기적으로 선수들의 경기력 향상과 긍정적인 심리에 영향을 미칠 수 있음을 제안한다. 따라서, 에어로빅선수들의 심리적 특성을 고려한 맞춤형 목표 설정 프로그램의 개발과 적용이 요구되며, 이를 통해 선수들은 지속적인 운동 참여와 최적의 수행을 도모할 수 있을 것이다.

자기통제 역시 운동탈진에 부(-)적 영향을 미치는 중요한 요인으로 나타났다. 이는 Jordalen, Durand & Lemyre(2016)가 청소년 운동선수들을 대상으로 한 연구에서 자기통제와 운동탈진 간의 부(-)적 관계를 입증한 결과와 부합한다. 또한, 자기통제 능력이 높은 선수일수록 운동탈진을 줄일 수 있으며(윤상용, 최헌혁, 2017), 운동선수들의 자기통제 능력 향상은 운동탈진을 예방하는 중요한 요인으로 작용한다고 하였다(김성훈, 2012; 문한진, 주우영, 2024). 이러한 결과는 자기통제가 높은 선수들은 훈련 중 감정과 행동을 효과적으로 조절하며, 이를 통해 심리적 안정과 신체적 활력을 유지하고 운동탈진을 예방할 것을 판단된다. 본 연구는 이러한 선행연구의 결과를 바탕으로, 자기통제가 운동선수들에게 심리적 안정과 긍정적인 태도를 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다는 점을 확인하였다. 따라서 선수들에게 자기통제를 강화할 수 있는 심리적 교육 및 스트레스 관리 프로그램을 제공함으로써, 운동탈진을 예방하고 지속적인 동기 유지를 지원해야 할 필요가 있다.

자기통제가 성취목표지향성과 운동탈진 간의 관계에서 매개 역할을 한다는 본 연구의 결과는 Zhang & Sun(2023)의 연구에서 자기통제가 마음 챙김과 학업 소진 간의 관계를 매개한다고 한 결과와 유사하며, Fu, Zheng & Yang(2024)의 연구에서 자기통제가 대학생의 학업 소진 감소에 기여한다는 결과와 일치하였다. 자기통제는 성취목표지향성과 운동탈진 간의 간접적 경로를 통해 운동탈진을 완화하는 데 기여하며, 이를 통해 선수들이 심리적 부담을 줄이고 운동에 대한 긍정적인 태도를 유지하도록 돕는다.

본 연구는 성취목표지향성과 자기통제, 그리고 운동탈진 간의 영향관계를 실증적으로 분석함으로써, 중국 대학 에어로빅 선수들의 심리적 건강과 운동 지속성을 향상시키기 위한 관리 방안을 제안하였다. 특히, 숙달접근 목표와 수행접근 목표를 강조하는 훈련 전략을 도입하고, 자기통제를 강화하는 체계적인 프로그램을 통해 선수들이 긍정적인 태도를 유지할 수 있도록 돕는 것이 필요하다. 이러한 연구 결과는 후속 연구와 실천적 개입에 이론적 토대를 제공하며, 선수 관리 및 훈련 프로그램 개발에 중요한 시사점을 제공한다. 본 연구는 에어로빅 운동의 지속 가능한 발전과 선수들의 심리적 건강증진에 기여할 수 있는 방향성을 제시하였다. 이는 스포츠 심리학 분야에서 자기통제와 성취목표지향성의 중요성을 재확인하고, 이를 바탕으로 한 실천적 개입 방안의 개발 필요성 기초자료로 활용할 수 있을 것이다.

Ⅴ. 결론 및 제언

중국 대학 에어로빅 선수들을 대상으로 성취목표지향성과 자기통제, 운동탈진 간의 관계를 분석하고, 자기통제가 성취목표지향성과 운동탈진 간의 관계에서 매개 역할을 하는지 검증한 연구 결과를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 성취목표지향성은 자기통제에 정(+)적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 선수들에게 긍정적이고 도전적인 목표 설정이 자기통제를 높이고 경기 중 심리적 안정성을 유지하는 데 도움을 줄 수 있을 것이다. 둘째, 성취목표지향성은 운동탈진에 부(-)적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 적절한 성취목표 설정이 운동탈진 예방에 중요한 역할을 할 수 있을 것이다. 셋째, 자기통제는 운동탈진에 부(-)적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 자기통제가 높은 선수는 장기적인 심리적 안정과 신체적 활력을 유지하며, 운동탈진을 예방하거나 줄이는데 효과적일 것이다. 넷째, 자기통제는 성취목표지향성과 운동탈진 간의 관계에서 매개 역할을 하였다. 이는 성취목표지향성이 운동탈진에 미치는 부정적 영향을 자기통제가 완화할 수 있음을 보여주며, 이를 통해 운동 성과와 지속적인 참여를 촉진할 수 있을 것이다.

본 연구는 에어로빅 선수들의 성취목표지향성, 자기통제, 운동탈진 간의 복합적인 관계를 이해하고, 이를 바탕으로 심리적 건강과 경기력 향상을 위한 관리 방안을 모색하여, 효과적인 훈련 성과를 위한 기초자료가 될 수 있을 것이다. 이는 스포츠 분야에서 선수들의 심리적 요인과 관리의 중요성을 재확인하고, 실제 훈련 현장에서 적용 가능한 구체적인 방향성을 제시한다는 점에서 의의를 둘 수 있을 것이다.

본 연구 결과를 바탕으로 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 중국 허난성 소재 대학 에어로빅 선수를 대상으로 하였기에, 지역적 한계성이 있다. 다양한 지역과 운동 종목의 선수들을 대상으로 한 추가적인 연구가 필요하다고 판단된다. 둘째, 후속 연구에서는 인구통계학적인 특성인 성별, 운동등급, 운동성적 등을 고려한 보다 세부적인 연구가 필요하다고 판단된다. 이들의 인구통계학적인 특성은 각각의 변인에서 다른 결과를 나타낼 수 있을 것으로 판단된다. 셋째, 본 연구에서 다루지 못한 다양한 심리적, 환경적 요인들을 포함한 통합적 연구가 필요하다. 예를 들어, 가족, 코치, 팀 동료의 사회적 지지, 훈련 환경, 문화적 배경 등의 변수를 추가로 고려할 때, 요인들의 영향을 추가적으로 고려하는 연구가 필요하다고 판단된다.

Acknowledgments

본 연구는 제1저자의 박사학위 논문 중 일부를 수정 및 보완한 것임

References

- 고진수(2013). 자율성 지지 맥락에서 운동선수의 스트레스, 자아탄력성 및 탈진의 관계 미간행 석사학위논문, 제주대학교 교육대학원.

- 김상현(2007). 에어로빅체조선수들의 운동지속 및 포기에 영향을 미치는 심리적변인. 미간행 박사학위논문. 인상명대학교 대학원.

- 김성훈(2012). 대학 운동선수들의 자기표현과 탈진과의 관계. 한국웰니스학회지, 7(4), 95-104.

- 문한진, 주우영(2024). 통제적 환경이 청소년 축구선수의 통제 동기 및 운동탈진에 미치는 영향: 지도자의 심리통제와 행동통제의 역할. 한국체육학회지, 63(5), 309-322.

- 박중길, 정구인(2013). 청소년 학생선수를 위한 운동탈진 질문지(ABQ)의 요인 동일성과 잠재 평균 검증. 한국체육학회지, 52(1), 149-162.

- 박철환(2011). 에어로빅체조 선수들의 심리기술훈련 프로그램이 경쟁불안에 미치는 영향. 미간행 박사학위논문, 용인대학교 대학원.

- 성창훈, 홍성철, 성한기(2001). 학원 운동선수들의 스포츠 탈퇴동기 탐색. 한국스포츠교육학회지, 8(2), 145-162.

- 쉐잉잉, 곽한병(2019). 중국 전문체육 에어로빅 선수의 경기 수행 능력에 영향을 미치는 심리적 방해요인과 대처방안. 한국융합과학회지, 8(2), 49-72.

- 안주미(2007). 에어로빅체조선수들의 성취목표성향과 운동포기 관계. 한국스포츠심리학회지, 18(1), 75-90.

- 안효연, 소영호(2021). 엘리트 학생선수의 성장 마인드셋과 인지된 경기력의 관계에서 운동열의의 매개효과. 한국체육학회지, 60(6), 279-292.

- 오수남(2012). 성취목표지향성과 자기통제력 및 정서조절이 중학생의 학교적응에 미치는영향. 미간행 석사학위논문, 한양대학교 교육대학원.

- 윤상용, 최헌혁(2017). 청소년 운동선수들이 지각한 열정, 기본 심리적 욕구와 운동선수 탈진의 관계. 한국웰니스학회지, 12(1), 373-384.

- 이차연, 박영석(2006). 성취목표 지향성이 업무수행 피드백에 미치는 효과. 한국심리학회지: 산업 및 조직, 19(1), 25-38.

- 조원호, 주형철(2024). 에어로빅체조 선수의 경기 불안대처 행동 척도 개발. 코칭능력개발지, 26(9), 43-59.

- 최하늘(2018). 국가대표 에어로빅체조 선수의 경기 수행에 영향을 미치는 심리적 방해 요인과 대처방안에 대한연구. 미간행 석사학위논문 국민대학교 교육대학원.

- 허정훈(2004). 성취목표 지향성과 자기관리의 관계 분석. 체육과학연구, 15(3), 1-9.

-

Ames, Carole. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), 112-124.

[https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.261]

-

Baumeister, R. F., Vohs, K. D. & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 351–355.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00534.x]

- Chen, Z. S. & Zhou. A. G. (2011). An Empirical Study on the Measurement of Athlete Burnout and Its Predictive Variables. In Proceedings of the 9th National Sports Science Conference, 4(2), 61-62.

-

Eklund, R. C., & Cresswell, S. L. (2007). Athlete burnout. In G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds.), Handbook of Sport Psychology, 22(3), 621–641.

[https://doi.org/10.1002/9781118270011.ch28]

-

Eklund, R. C., & Defreese, J. D. (2015). Athlete burnout: What we know, what we could know, and how we can find out more. International Journal of Applied Sport Science, 27(2), 63-75.

[https://doi.org/10.24985/ijass.2015.27.2.63]

- Elliot, A. J., McGregor, H. A. (2001). Test anxiety and the hierarchical model ofapproach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 80(3), 502-519.

- FIG(2021). 2021-2025 CODE OF POINTS. Federation Internationale de Gymnastique, https://www.fig-aerobic.com/1-1-THECODE-OF-POINTS_a1332.html

- Fu, Y. S., Zheng, Y. Y., & Yang, Z. Q. (2024). The impact of perceived social support on academic burnout among college students: The mediating role of cognitive reappraisal and self-control ability. Journal of Zhaoqing University, 45(05), 44–50.

- Gao, M. (2014). A Study on the Relationship Between Goal Orientation and Pre-Competition Anxiety in College Badminton Players. Unpublished Master’s thesis, Chengdu Sport University.

-

Goschke, T., & Job, V. (2023). The Willpower Paradox: Possible and Impossible Conceptions of Self-Control. Perspectives on psychological science: Journal of the Association for Psychological Science, 18(6), 1339-1367.

[https://doi.org/10.1177/17456916221146158]

-

Jordalen, G., Durand, B. N., & Lemyre, P. N. (2016). Exhaustion Experiences in Junior Athletes: The Importance of Motivation and Self-Control Competencies. Frontiers in Psychology, 7.1867

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01867]

- Kim, C., & Park, K. (2020). The Effect of Stress on Sports Injuries in Rhythmic Gymnastics Athletes. Journal of The Korean Society of Integrative Medicine, 8(2), 159-168.

- Liu, Z. H. (2022). The Mechanism of Achievement Goal Orientation on Middle School Students’ Learning Satisfaction-Chain Mediating Effect of Academic Self-Efficacy and Learning Engagement. Educational Research and Experiment, 22(05), 98-103.

- Ministry of Education of China. (2023). Notice on the Proper Management of the 2024 Special Types of Admissions for Regular Higher Education Institutions. State Council Department Document, No. 10.

- Peng, G. Q. & Gao Q. Q. (2023). The Historical Context and Experience Insights of the Coordinated Development of Competitive Sports and Mass Sports in the Process of Building a Sports Power. Journal of Beijing Sport University, 46(04), 1-12.

-

Raedeke, T. D. & Smith, A. L.(2004). Development and preliminary validation of an athlete burnout measure. Journal of Sport & Exercise Psychology, 23(4), 281-306.

[https://doi.org/10.1123/jsep.23.4.281]

- Sun, Y. J. (2008). The impact of self-control depletion on athletes’ operational performance. Unpublished Doctoral dissertation, Beijing Sport University.

- Tan, S. H. & Guo. Y. Y. (2008). Revision of the Self-Control Scale for College Students. Chinese Journal of Clinical Psychology, 21(05), 468-470.

-

Tangney, J. P., Baumeister, R. F. & Boone, A. L. (2004). High Self‐Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, Interpersonal Success. Journal of Personality, 72(2), 271-324.

[https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x]

- Wu, X. Q. (2020). The Impact of Sports on Students’ Self-Control and Academic Performance. Contemporary Sports Science and Technology, 8(35), 202-205.

- Xiaowang Y, Yilin X, & Daming Q. (2009). The relationship between coping strategies for achievement motivation and pre-competition emotions of aerobics athletes. Journal of Capital Institute of Physical Education, 21(03), 349-351+355.

- Xie, B. & Yao, J. X. (2010). Sociological Analysis of Psychological Fatigue and Burnout in Professional Athletes. Journal of Tianjin University of Sport, 23(03), 234-237.

- Xu, X. (2010). A Study on the Relationship Between Self-Esteem, Achievement Motivation, and Learning Burnout Among Middle School Students. Unpublished Master’s thesis. Yangzhou University.

- Zhang, G. R., & Sun, C. L. (2023). Mindfulness level and academic burnout among physical education students: The mediating role of self-control ability. In Proceedings of the 13th National Sports Science Conference—Special Report Sports Statistics Subcommittee, 182–184.

- Zhou, L. J. & Feng, Y. H. (2024). Logical Identification and Action Strategies for Building High-Level Sports Teams in Colleges-Based on the Investigation of Administrative Sports Organizations. Journal of Sports Studies, 12(01), 118-124.

- Zhu, X. N. (2010). Research on the Mechanism of Achievement Goal Orientation and Autonomy Support on Athletes’ Motivation. Unpublished Doctoral Dissertation. Beijing Sport University.