지역 사회 여성 노인의 대퇴 경부 골밀도와 인지기능의 연관성에 대한 보행속도의 조절효과 분석

초록

본 연구는 지역 사회의 여성 노인들을 대상으로 대퇴 경부 골밀도와 인지기능의 연관성에 대한 보행속도의 조절효과 분석을 주요 목적으로 하였다. 총 222명의 여성 노인이 본 연구에 참여하였다. 대상자들은 대퇴 경부 골밀도 수준에 근거하여 정상, 골감소증, 골다공증의 세 집단으로 분류되었으며, 보행속도의 사분위수에 근거하여 상위 25%, 중위 50%, 하위 25%로 분류되었다. 이후 대퇴 경부 골밀도 및 보행속도 수준에 따른 인지기능 저하 노출의 상대적 위험도를 분석하기 위해 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였으며, 대퇴 경부골밀도와 인지기능의 관계에 대한 보행속도의 조절효과를 알아보기 위해 Process macro의 Model 1을 적용하여 조절효과 분석을 실시하였다. 로지스틱 회귀분석 결과, 공변량 보정 후, 골다공증 집단(OR=3.929, p=0.048)은 정상 집단(OR=1, reference)보다 인지기능 저하 발생 위험이 유의하게 높은 것으로 나타났으며, 상위 25%의 보행속도 집단(OR=0.249, p=0.032)은 하위 25% 집단(OR=1, reference)보다 인지기능 저하 발생 위험이 유의하게 낮은 것으로 나타났다. 또한 조절효과 분석 결과, 대퇴 경부 골밀도가 인지기능에 미치는 영향은 공변량과 무관하게 보행속도 수준에 따라 차이가 있는 것으로 나타났다(Model 3, β=3.599, p=0.045). 본 연구는 대퇴 경부 골밀도 감소로 인한 인지기능 저하의 위험을 빠른 보행속도가 완화시킬 수 있음을 의미하며, 이러한 결과는 여성 노인의 인지기능 저하 예방 및 관리 차원에서 보행속도를 향상시킬 수 있는 전략의 필요성을 시사하는 것으로 판단된다.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the moderating effect of walking speed on the association between femoral neck bone mineral density (BMD) and cognitive function in elderly women. A total of 222 elderly women participated and were classified into three BMD groups: normal, osteopenia, and osteoporosis, and three walking speed groups: upper 25%, middle 50%, and lower 25%. Binary logistic regression analysis assessed the relative risk of cognitive impairment exposure based on BMD and walking speed, while the PROCESS macro (Model 1) examined the moderating effect. The results of the logistic regression analysis, after adjusting for covariates, showed that the osteoporosis group (OR = 3.929, p = 0.048) had a significantly higher risk of cognitive impairment compared to the normal group, while the upper 25% walking speed group (OR = 0.249, p = 0.032) had a lower risk compared to the lower 25% group. Moderation analysis indicated that walking speed significantly influenced the BMD-cognition relationship (β = 3.593, p = 0.049), with results remaining significant after covariate adjustments. These findings suggest that faster walking speed may mitigate cognitive impairment risk in elderly women with low BMD, emphasizing the need for interventions to improve walking speed.

Keywords:

older women, femoral neck bone mineral density, cognitive function, gait speed, moderating effect키워드:

여성 노인, 대퇴 경부 골밀도, 인지기능, 보행속도, 조절효과Ⅰ. 서 론

치매는 뇌의 조직 및 기능 손상으로 인해 기억력 감퇴와 인지기능 저하를 나타내는 퇴행성 신경계 질환이며, 주로 노년기에 빈발하는 것으로 알려져 있다. 우리나라의 치매 인구 현황을 살펴보면 만 65세 이상의 노인 인구에서 2022년을 기준으로 약 10.3%에 해당하는 93만 명이 치매 환자로 추정되며, 이는 5년 전인 2017년과 비교하여 약 22만 명 정도 증가한 수치로 확인된다(이지수, 윤혜원, 조현성, 서지원, 고임석, 2024). 향후 지속적인 고령화 현상의 전망에 따라 2050년에는 전체 노인 인구의 15%에 해당하는 약 300만 명이 치매 환자에 해당할 것으로 추정되며, 이로 인한 관리 비용은 전체 GDP의 3.8%에 해당하는 약 103조 1천억 원을 상회할 것으로 예견되어 이에 대한 예방 차원에서 보건정책의 재고와 대책 방안 모색이 필요한 실정이다(보건복지부, 2020).

경도인지장애(mild cognitive impairment)는 기억, 사고, 언어, 감정, 주의력 등 다양한 인지 영역에서 한 가지 이상 기능이 저하되었으나, 독립적인 일상생활 수행이 가능한 상태를 의미하며, 노출될 경우 치매로 이환될 위험이 높아 치매의 전구 단계로 간주되고 있다(Knopman et al., 2003). 선행연구에 따르면 노년기 경도인지장애에 노출될 경우, 치매로 이환될 확률은 약 10% 전후로 추정되며, 이는 정상 노인에서 치매로 이환될 확률이 1-2%에 불과한 데 비해 월등히 높은 것으로 확인된다(Peterson et al., 2001). 또한 최근 연구에 따르면 노년기 인지기능 저하는 치매뿐만 아니라 고혈압(Qin et al., 2021), 제2형 당뇨(You et al., 2021), 만성신장질환(Otobe et al., 2019), 우울증(Ismail et al., 2017) 등 노년기 취약한 다양한 만성 질환과 밀접하게 연관되며, 이러한 질환과 시너지(synergy) 효과를 발휘하여 조기 사망을 촉진하는 것으로도 보고된다(Yaneva-Sirakova & Traykov, 2022). 경도인지장애의 원인으로는 노화를 비롯하여 성별, 가족력 등의 유전적 요인과 교육 수준, 직업, 소득, 결혼 상태 등의 사회경제적 요인, 흡연, 음주, 신체활동 등의 생활습관 요인이 대표적으로 알려져 있으며(Eshkoor et al., 2015), 이러한 가운데 골밀도 저하는 인지기능 저하의 발병을 촉진할 뿐만 아니라 인지기능 저하에서 치매로 이환되는 속도를 증가시키는 것으로 보고되어 이에 대한 관심이 지속적으로 제기되고 있다(Tan et al., 2005; Zhou et al., 2011).

골다공증은 골 항상성 파괴에 따른 뼈 질량의 감소와 미세 구조의 변화로 골강도가 약화되어 골절에 취약한 상태로 정의되며, 노화와 비례하여 유병률이 증가하는 근골격계의 퇴행성 질환이다(WHO, 2004). 특히 남성보다는 여성에서 유병률이 높은 것으로 알려져 있는데, 실례로 국내의 유병률을 살펴보면 60세 이상에서 남성은 약 15% 미만, 여성은 50% 이상으로 여성이 남성보다 월등한 유병률을 보이는 것으로 확인된다(Chandran et al., 2023). 또한 발병 시 자각 증상이 뚜렷하지 않아 초기 발견이 어려운 경우가 많으나, 골절 및 후속 골절의 위험이 증가할 뿐만 아니라 대사증후군, 근감소증 등 다양한 형태의 이차적 질환을 유발할 수 있으며(Rhee et al., 2022; Yu et al., 2022), 특히, 최근 들어 인지기능 저하와 독립적으로 연관되어 있다는 연구 결과들이 보고되면서, 단순한 근골격계 질환을 넘어 정신적 건강에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목받고 있다(Peng et al., 2016; Zhao et al., 2023). 이와 관련하여 폐경 후 여성들을 대상으로 한 횡단적 연구에서는 골다공증 환자들이 대조군과 비교하여 경도인지장애 비율이 유의하게 높게 나타났다고 보고한 바 있으며(Peng et al., 2016), 최근의 메타분석 연구에서는 8건의 연구에 포함된 136,222명을 대상으로 골다공증과 인지기능 저하의 연관성 분석에 근거하여 골다공증이 인지기능 저하에 대한 독립적인 위험 요인이라 보고한 바 있다(Zhao et al., 2023).

한편, 보행은 뇌 건강을 포함한 신체의 전반적인 건강 상태를 나타내는 객관적인 지표로 활용되며, 특히 보행속도는 오랜 기간 다양한 연구들을 통해 인지기능과 밀접한 연관성을 나타내는 것으로 확인된다(Sethi et al., 2022). 구체적으로 노년기 빠른 속도의 보행은 인지기능 저하에 대한 보호적 요인으로 알려져 있는데, 이와 관련하여 Peel et al. (2019)은 36건의 연구를 포함한 메타분석 연구를 바탕으로 보행속도가 인지기능에 대한 독립적인 위험 요인이라 보고한 바 있으며, Kikkert et al. (2016)은 기준선의 보행속도와 인지기능의 연관성을 4.5년간 추적 조사한 결과, 기준선에서 보행속도가 높은 집단에서 인지기능 저하 위험이 유의하게 감소하였음을 보고한 바 있다. 이 외에도 보행은 골밀도와도 밀접한 연관성을 나타내는 것으로 알려져 있는데, 구체적으로 골감소증, 골다공증 환자들은 보행속도가 감소하는 경향을 나타내는 것으로 보고되고 있다. 예로, Sakazaki et al. (2012)은 일본의 여성 노인들을 대상으로 한 횡단적 연구를 통해 보행속도가 골밀도에 대한 정적 연관성이 있음을 보고한 바 있으며, Kim et al. (2024)은 보행속도가 여성 노인의 골다공증에 대한 독립예측인자임을 보고한 바 있다. 다만 최근 연구들에 따르면 이러한 골밀도와 보행속도의 연관성은 규칙적인 신체활동 및 운동 중재를 통해 완화할 수 있는 것으로 확인되고 있다(Dohrn et al., 2016; Varahra et al., 2018).

이와 같은 결과들을 종합해보면 골밀도 저하는 인지기능에 부정적 영향을 미치는 반면, 빠른 보행속도는 인지기능에 긍정적 영향을 미치는 것으로 확인된다. 이에 골밀도와 보행이 서로 밀접한 관련이 있으나 골밀도 감소로 인한 보행속도의 저하가 규칙적인 신체활동을 비롯한 생활습관 등에 영향을 받을 수 있다는 연구결과들을 고려할 때, 골밀도와 인지기능의 연관성은 보행속도에 따라 차이가 있을 수 있으리라 예상된다. 따라서 본 연구는 골밀도와 인지기능의 연관성에 대한 보행속도의 조절효과를 분석하고자 하며, 이를 통해 노화로 인한 신체적 변화가 인지기능 저하에 미치는 영향을 완화하기 위한 예방 및 중재 전략 수립에 기초자료를 제공하고자 한다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구대상

본 연구는 경기도 S시 소재의 노인복지시설을 이용하고 있으며, 문진 및 운동 전 위험도 평가에 기반하여 신체활동 참여가 가능할 것으로 판단되는 만 65세 이상의 여성 노인 258명을 최초 대상으로 하였다. 연구 대상의 모집과 측정은 2015년부터 2017년까지 진행되었으며, 대상을 상시 모집한 이후 이틀 동안 설문조사, 신체구성 및 채혈, 골밀도 및 체력 측정을 진행하였다. 이후 자료 분석을 위한 과정에서 골밀도 측정 거부 및 측정 데이터 누락 6명, 인지기능 조사 누락 15명, 보행 측정 데이터 누락 2명, 기타 공변량 누락 13명 등 총 36명을 제외하였으며, 최종적으로 222명에 대해 자료 분석을 실시하였다. 연구의 진행 전, 연구 목적, 방법, 절차에 대해 자세하게 설명하였으며, 설명 이후 자발적으로 참여 의사를 밝힌 사람들만 연구의 대상으로 하였다. 본 연구는 S대학교 기관생명윤리위원회의 승인(IRB-2015-09-001-002)을 받은 후 실시하였으며, 연구대상자의 특성은 Table 1에 제시하였다.

2. 측정항목 및 방법

자동신장계(DS-102, Jenix, Korea)를 이용하여 바르게 선 자세에서 신장을 측정하였으며, 인체측정용 줄자를 이용하여 늑골 최하단부와 장골능 상부의 중앙지점에서 허리둘레를 측정하였다. 또한 금속 물질을 제거하고, 측정용 가운을 착용한 상태에서 이중 에너지 X-ray 방사선 흡수(Dual-energy X ray Absorptiometry, DXA) 원리를 사용하는 기기(Lunar DPX Pro, GE medical systems Lunar, USA)를 통해 체중과 체질량지수, 사지근육량, 대퇴 경부 골밀도를 측정하였다. 이후 사지근육량은 신장의 제곱으로 나누어 사지근육량 지수로 산출하였으며, 대퇴 경부 골밀도의 T-score에 따라 골밀도 집단을 정상(T-score ≥ (-1.0), 골감소증(-1.0 > T-score > -2.5), 골다공증(T-score ≤ -2.5)으로 구분하였다(Kanis, 1994).

보행분석기(Optogait, Microgait, Bolzano, Italy) 사용하여 보행속도를 측정하였다. 전체 보행구간은 10m로 설정하였으며, 보행 초기 2.5m의 가속 구간과 후기 2.5m의 감속 구간을 제외한 5m의 구간에 대해 평상시의 보행속도를 측정하였다(Lee, 2017). 측정은 총 3회 진행하였으며, 평균값을 연구의 변인으로 사용하였다. 이후 3회 측정한 보행속도의 평균값을 내림차순에 따라 25%, 50%, 75% 지점을 기준으로 등분한 사분위수에 근거하여 상위 25%(High)와 중위 50%(Middle), 하위 25%(Low)로 집단을 구분하였다.

본 연구에서는 대상자들의 인지기능 정도를 측정하기 위해 한국어판 간이 정신상태검사(Korean version of Mini-Mental State Examination of Dementia Screening, MMSE-DS)를 사용하였다. MMSE-DS는 국외에서 고안된 간이 정신상태검사(Mini Mental State Examination, MMSE)를 한국 노인들에게 적합하게 수정한 설문조사로 시간 및 공간 지남력에 관한 문항, 기억력 및 기억 등록과 기억 회상에 관한 문항, 실행 능력에 관한 문항, 주의 집중력에 관한 문항, 시공간 구성 능력에 관한 문항, 판단 및 추상적 사고력에 관한 문항 등 총 19문항으로 구성되어 있다. 문항에 대한 총점은 0-30점의 범위 내에서 평가되며, 24-30점에 해당하는 경우 ‘인지적 손상 없음’, 20-23점에 해당하는 경우 ‘경도인지장애’, 0-19점에 해당하는 경우 ‘인지장애’로 구분된다(Kim et al., 2010). 이에 본 연구에서는 경도인지장애의 범주인 23점 이하에 해당 시 인지기능 저하로 정의하였다.

혈압은 앉은 상태에서 5분 이상의 안정을 취한 후, 자동 혈압계(FJ-500R, Jawon Medical, Korea)로 측정하였다. 측정은 3분간의 간격을 두어 총 2회 실시하였으며, 평균값을 연구 변인으로 활용하였다. 또한 혈액 변인의 분석을 위해 10시간 이상 금식을 한 공복 상태에서 일회용 주사기를 이용하여 상완정맥에서 10ml를 채혈하였으며, 채혈한 혈액을 혈청 튜브에 담은 후, 원심분리기(MF-300, Hanil, Korea)를 이용하여 3,000 RPM에서 10분간 원심분리하였다. 분리된 혈청을 이용하여 공복혈당, 중성지방, 총콜레스테롤, 고밀도지단백 콜레스테롤, 저밀도지단백 콜레스테롤은 AU680(Beckman coulter, CA, USA)와 동일한 회사의 시약을 사용하여 효소비색법(emzymatic & colormetric assay)을 통해 분석하였으며, 혈중 비타민 D는 CLIA(a direct, com-petitive chemilumin-escence immunoassay) 방법으로 Advia(Sye-mens, USA)를 사용하고, 동일한 회사의 시약을 사용하여 혈청 25(OH)D를 분석하였다.

공변량으로 폐경 나이를 조사하였으며, 악력은 악력계(TKK-5401, Takei, Japan)를 통해 양손에서 측정한 값의 최대값을 조사하였다. 교육 수준은 초졸 이하, 중졸 및 고졸, 전문대졸 이상으로 구분하였고, 결혼 상태는 기혼과 이혼/사별/미혼으로 구분하였다. 음주는 음주 유무에 따라 구분하였으며, 신체활동 부족은 주당 600MET 미만의 신체활동에 참여하는 것으로 정의하였다(Lear et al., 2017). 일상생활수행능력 저하는 ADL(activities daily of living)의 7가지 문항 중 1가지 문항이라도 부분 도움 이상이 필요하다고 응답한 경우로 정의하였으며(Won et al., 2002), 우울 증상은 20문항으로 구성된 CES-D(center for epidemiologic studies depression) 척도의 총점이 16점 이상에 해당하는 경우로 정의하였다(Cho & Kim, 1993). 낙상은 지난 1년간의 낙상 경험 유무에 따라 구분하였으며, 심혈관질환 위험 요인에 대해서는 고혈압과 고지혈증, 비만, 좌식 생활, 가족력 중 해당하는 수로 정의하였다.

3. 자료처리

연속형 자료는 평균(mean)과 표준편차(SD)로 표기하였고, 범주형 자료는 비율(%)로 표기하였다. 인지기능 저하 유무에 따른 사회경제적 요인, 건강 관련 요인 등의 연속형 변인을 비교하기 위해 독립 표본 t-검정을 실시하였으며, 범주형 변인을 비교하기 위해 교차분석을 실시하였다. 대퇴 경부 골밀도 수준과 보행속도에 따른 변인들의 선 경향을 분석하기 위해 일원변량분석의 대비다항식과 교차분석의 선형 대 결합을 실시하였다. 또한 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하여 대퇴 경부 골밀도 수준과 보행속도 수준에 따른 인지기능 저하에 노출될 상대적 위험도와 95% 신뢰구간을 산출하였으며, 일부 표본을 무작위 추출하여 측정하는 과정을 여러 번 반복하는 부트스트래핑 방법(n=5,000)에 근거한 조절분석을 실시하여 대퇴 경부 골밀도 수준과 인지기능의 연관성에 대한 보행속도의 조절효과를 분석하였다. 모든 분석은 SPSS-PC version 28.0(SPSS Inc, Chicago, IL, USA)를 통해 실시하였고, 조절효과분석은 SPSS 프로그램 내 Andrew Hayes의 Process Macro (version 4.3)를 설치하여 분석하였으며, 가설 검정을 위한 통계적 유의 수준은 α=0.05로 설정하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 인지기능 저하 유무에 따른 변인 비교

<표 1>은 인지기능 저하 유무에 따른 변인들을 비교한 결과이다. 결과를 살펴보면 인지기능 저하 집단이 정상 집단보다 나이(p<0.001)와 비신체활동 비율(p=0.008), 골다공증 비율(p<0.001)이 유의하게 높은 것으로 나타났으며, 악력(p<0.001), 보행속도(p<0.001), 교육 수준(p<0.001), 기혼(p=0.012), 대퇴 경부 골밀도 T-score(p<0.001)는 유의하게 낮은 것으로 나타났다.

2. 대퇴 경부 골밀도 수준에 따른 변인 비교

<표 2>는 대퇴 경부 골밀도 수준에 따른 변인들을 비교한 결과이다. 분석 결과, 대퇴 경부 골밀도 수준이 악화될수록 나이(p<0.001), 인지기능 저하 비율(p<0.001), 일상생활수행능력 저하 비율(p=0.002)이 증가하는 선 경향이 있는 것으로 나타났으며, 체질량지수(p=0.004), 허리둘레(p=0.007), 악력(p=0.015), 보행속도(p<0.001), 교육 수준(p=0.003), 기혼 비율(p=0.009), MMSE-DS 점수(p<0.001)는 감소하는 선 경향이 있는 것으로 나타났다.

3. 보행속도 수준에 따른 변인 비교

<표 3>은 보행속도를 사분위수에 근거하여 상위 25%와 중위 50%, 하위 25%로 구분한 다음 변인들을 비교한 결과이다. 분석 결과, 보행속도가 빠를수록 악력(p<0.001), 교육 수준(p<0.001), 기혼 비율(p<0.001), MMSE-DS 점수(p<0.001), 대퇴 경부 골밀도 T-score(p<.001)가 증가하는 선 경향이 있는 것으로 나타났으며, 나이(p<0.001), 비신체활동 비율(p=0.003), 인지기능 저하 비율(p<0.001), 일상생활수행능력 저하 비율(p<0.001), 골다공증 비율(p<0.001)은 감소하는 선 경향이 있는 것으로 나타났다.

4. 대퇴 경부 골밀도 및 보행속도 수준에 따른 인지기능 저하 노출 승산비

<표 4>는 대퇴 경부 골밀도 수준 및 보행속도에 따른 인지기능 저하 노출에 대한 승산비를 산출한 결과이다. 먼저 대퇴 경부 골밀도 수준에 따른 결과를 살펴보면 골다공증 집단은 정상 집단에 비해 나이를 조정한 모델 1(OR=5.504, 95% CI=1.673-18.106, p=0.005)과 모델 1에 폐경 나이, 체질량지수, 허리둘레, 사지 근육량 지수를 추가적으로 조정한 모델 2(OR=4.582, 95% CI=1.346-15.600, p=0.015), 모델 2에 사회경제적 요인과 건강관련변인 등의 공변량을 추가로 조정한 모델 3(OR=3.929, 95% CI=1.013-15.233, p=0.048)에서 인지기능 저하 노출에 대한 승산비가 유의하게 높은 것으로 나타났다. 반면 골감소증은 정상 집단과 비교하여 유의한 차이를 보이지 않았다.

또한 보행속도에 따른 인지기능 저하 노출에 대한 승산비를 산출한 결과, Middle 집단과 High 집단은 Low 집단과 비교하여 나이를 조정한 모델 1(Middle, OR=0.353, 95% CI=0.175-0.712, p=0.004; High, OR=0.116, 95% CI=0.039-0.346, p<0.001)과 모델 1에 폐경 나이, 체질량지수, 허리둘레, 사지 근육량 지수를 추가로 조정한 모델 2(Middle, OR=0.344, 95% CI=0.167-0.709, p=0.004; High, OR=0.129, 95% CI=0.041-0.405, p<0.001)에서 인지기능 저하 노출에 대한 승산비가 유의하게 낮은 것으로 나타났다. 그러나 모델 2에 사회경제적 요인과 건강 관련 변인들을 비롯한 공변량을 추가로 조정한 모델 3에서는 High 집단만이 Low 집단과 비교하여 인지기능 저하 노출에 대한 승산비가 유의하게 낮은 것으로 나타났다(OR=0.249, 95% CI=0.070-0.887, p=0.032).

5. 대퇴 경부 골밀도 수준과 인지기능의 관계에서 보행속도의 조절효과 분석

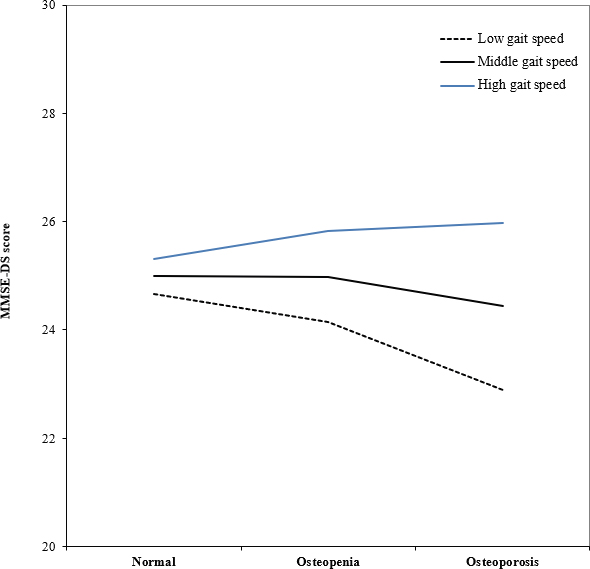

<표 5>는 대퇴 경부 골밀도 수준과 인지기능의 관계에서 보행속도의 조절효과를 분석한 결과이다. 분석 결과, 나이를 보정한 모델 1에서 대퇴 경부 골밀도 수준과 인지기능의 관계는 보행속도에 따라 유의한 차이가 있는 것으로 나타났으며(β=3.593, p=0.049), 모델 1에 추가로 폐경 나이, 체질량지수, 허리둘레, 사지 근육량 지수를 보정한 모델 2(β=3.859, p=0.038), 모델 2에 추가적으로 사회경제적 요인과 건강 관련 변인 등의 공변량을 조정한 모델 3에서도 결과는 유의한 것으로 나타났다(β=3.599, p=0.045). 이와 같은 보행속도의 조절효과는 그림 1에 제시한 바와 같이 빠른 보행속도가 대퇴 경부 골밀도의 악화로 인한 인지기능의 저하를 상쇄할 수 있음을 의미한다.

Ⅳ. 논 의

본 연구에서는 지역 사회의 여성 노인 222명을 대상으로 대퇴 경부 골밀도와 인지기능의 관계에서 보행속도의 조절효과를 분석하는 것을 주요 목적으로 하였다. 먼저, 대퇴 경부 골밀도와 인지기능의 관계를 분석한 결과, 정상 집단과 비교하여 골다공증 집단의 인지기능 저하 노출에 대한 승산비가 유의하게 높은 것으로 나타났으며, 보행속도가 빠른 집단이 낮은 집단과 비교하여 인지기능 저하 노출에 대한 승산비가 유의하게 낮은 것으로 나타났다. 마지막으로 대퇴 경부 골밀도와 인지기능의 관계는 보행속도에 따라 유의한 차이가 있는 것으로 나타났으며, 대퇴 경부 골밀도 감소에 따른 인지기능 저하 현상은 보행속도가 빨라질수록 유의하게 감소하는 것으로 확인되었다.

지속적인 인구 고령화 현상과 맞물려 노인성 질환의 유병률이 급증하면서 노년기 질환에 대한 사회적 관심이 증가하고 있는 가운데, 노년기 흔히 발생하는 근골격계 질환인 골다공증과 정신 건강 문제인 인지기능 저하 간의 연관성이 지속적으로 보고되고 있다. 이와 관련한 선행연구에 따르면 Peng et al. (2016)은 횡단적 연구를 통해 중국의 여성 노인 266명을 대상으로 골다공증 유무에 따른 경도인지장애 비율을 비교한 결과, 골다공증 집단에서 경도인지장애 비율이 유의하게 높게 나타났음을 확인한 바 있다. 또한 Ebrahimpur et al. (2020)은 이란의 노인 1,508명을 대상으로 골다공증과 인지기능 저하의 연관성을 분석한 결과, 여성 노인에서 척추, 고관절 골밀도에 근거한 골다공증이 인지기능 저하 위험과 유의한 연관이 있음을 보고한 바 있다. 이 외에도 최근 Zhao et al. (2023)은 8건의 연구를 포함한 메타분석을 통해 노년기 골다공증이 인지기능 저하와 독립적인 연관성이 있음을 보고한 바 있다. 이와 유사하게 본 연구에서도 지역 사회의 여성 노인을 대상으로 대퇴 경부 골밀도 수준에 따른 인지기능 저하 노출에 대한 승산비를 산출한 결과, 골다공증 집단에서 정상 집단에 비해 인지기능 저하 노출에 대한 승산비가 유의하게 높은 것으로 확인되었다. 이러한 본 연구와 선행연구의 결과들은 노년기 골다공증이 인지기능 저하에 대한 중요한 위험 요인으로 작용할 수 있음을 보여주며, 인지기능 저하의 예방 및 관리 전략으로 골다공증 예방의 중요성을 시사한다. 다만 골다공증과 인지기능 저하의 연관성에 대한 양방향 관계를 보고하는 선행연구들을 고려할 때(Curtis et al., 2024; Lobo et al., 2018) 두 질환 간의 복합적인 상호작용을 명확하게 규명하기 위한 장기적이며, 체계적인 연구가 필요하며, 이에 대한 규명을 통해 보다 효과적인 예방 및 중재 전략을 수립할 수 있을 것으로 예상된다.

또한 본 연구에서는 보행속도의 사분위수에 근거하여 인지기능 저하 노출에 대한 승산비를 산출한 결과, 상위 집단에서 하위 집단에 비해 인지기능 저하 노출에 대한 승산비가 유의하게 낮은 것으로 나타났다. 이러한 본 연구의 결과는 36건의 연구에 참여한 29,520명의 지역 사회의 노인을 대상으로 한 메타분석 연구를 통해 보행속도가 인지기능과 정적 관련성이 있다고 보고한 Peel et al. (2018)의 연구, 기준선에서 높은 보행속도가 인지기능 저하로부터 보호적 역할을 한다고 보고한 Kikkert et al. (2016)의 연구, 노인의 보행속도가 인지기능과 기능적 독립성 및 건강상태의 예측을 위한 독립적인 변수라고 보고한 Garcia-Pinillos et al. (2015)의 연구와 부분적으로 일치한다. 이와 같은 결과들은 보행속도가 노년기 인지기능 저하의 중요한 예측 지표로 활용될 수 있으며, 이를 유지 및 향상시키는 것이 인지기능 저하 예방과 건강한 노화를 위한 효과적인 전략이 될 수 있음을 시사한다.

한편, 노년기 인지기능에 대한 골밀도와 보행속도의 상반된 역할을 고려할 때, 골밀도 감소가 반드시 보행속도 저하를 동반하지 않는다는 점에서, 골밀도 감소로 인한 인지기능 저하 현상은 보행속도에 따라 차이를 보일 가능성이 있으나 이에 대한 연구는 부족한 실정이다. 이에 본 연구에서는 골밀도 수준과 인지기능 저하의 연관성에 대한 보행속도의 조절효과를 분석한 결과, 보행속도는 골밀도와 인지기능 간의 연관성에 대해 유의한 조절효과를 나타내는 것으로 확인되었다. 구체적으로 골밀도 감소로 인한 인지기능 저하 현상은 보행속도가 높아질수록 상쇄되는 것으로 확인되었다. 이와 같은 본 연구 결과는 신체적 측면에서 혈액 투석 환자의 동맥 경직도와 인지기능 저하의 연관성을 보행속도가 매개한다고 보고한 Zhao et al. (2022)의 연구, 좌식 생활을 하는 제2형 당뇨병 환자들을 대상으로 규칙적인 운동이 보행속도 증가 등의 신체적 기능 향상을 통해 인지기능을 개선할 수 있다고 보고한 Espeland et al. (2017)의 연구와 부분적으로 일치한다. 이러한 본 연구와 선행연구의 결과는 보행속도를 향상시키는 것이 신체의 부정적 변화로 인한 인지기능의 저하로부터 보호적 역할을 하며, 예방에 독립적인 요인이 될 수 있음을 시사한다.

다만 본 연구에는 몇 가지 제한점이 내포되어 있다. 첫째, 본 연구는 특정 지역의 여성 노인만을 대상으로 하여 결과를 일반화하는데 제한이 있으며, 이에 추후 다양한 지역의 다양한 연령층을 대상으로 추가적인 검증이 필요할 것으로 생각된다. 둘째, 본 연구에서는 영양 상태, 심리적 요인 등 인지기능에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 변수들이 고려되지 않았다는 한계가 있다. 따라서 향후 연구에서는 이러한 요인들을 포함한 종합적인 분석이 필요할 것으로 판단된다. 셋째, 본 연구는 횡단 설계된 연구로 인과 관계를 설명하지 못한다는 한계가 있기에 추후 전향적 설계를 통한 후속 연구를 통해 골밀도와 인지기능간의 연관성에 대한 보행속도의 조절효과를 검증할 필요가 있을 것으로 판단된다.

Ⅴ. 결 론

본 연구에서는 지역사회의 여성 노인들을 대상으로 인지기능 저하에 대한 대퇴 경부 골밀도와 보행속도의 연관성을 파악하고, 대퇴 경부 골밀도와 인지기능 저하 간의 연관성에 대한 보행속도의 조절효과를 검증하였다. 그 결과, 대퇴 경부 골밀도의 감소는 인지기능 저하 노출의 위험을 증가시키는 반면, 빠른 보행속도는 인지기능 저하 노출을 감소시키는 것으로 나타났으며, 빠른 보행속도는 대퇴 경부 골밀도 감소로 인한 인지기능 저하 현상을 완화시키는 것으로 나타났다. 이와 같은 본 연구 결과는 골다공증을 보유한 여성 노인의 인지기능 저하 예방 및 관리 차원에서 보행속도를 향상시킬 수 있는 전략의 필요성을 시사하는 것으로 판단된다.

References

- 보건복지부(2020). 제4차 치매관리종합계획.

- 이지수, 윤혜원, 조현성, 서지원, 고임석(2024). 대한민국 치매현황 2023. 서울: 중앙치매센터

-

Chandran, M., Brind’Amour, K., Fujiwara, S., Ha, Y. C., Tang, H., Hwang, J. S., … & Eisman, J. A. (2023). Prevalence of osteoporosis and incidence of related fractures in developed economies in the Asia Pacific region: a systematic review. Osteoporosis International, 34(6), 1037-1053.

[https://doi.org/10.1007/s00198-022-06657-8]

- Cho, M. J., & Kim, K. H. (1993). Diagnostic validity of the CES-D (Korean version) in the assessment of DSM-III-R major depression. Journal of Korean Neuropsychiatric Association, 32(3), 381-399.

-

Curtis, E. M., Miguel, M., McEvoy, C., Ticinesi, A., Torre, C., Al-Daghri, N., … & Harvey, N. C. (2024). Impact of dementia and mild cognitive impairment on bone health in older people. Aging Clinical and Experimental Research, 37(1), 5.

[https://doi.org/10.1007/s40520-024-02871-y]

-

Dohrn, M., HagstrDmer, M., Hellenius, M. L., & StDhle, A. (2016). Gait speed, quality of life, and sedentary time are associated with steps per day in community-dwelling older adults with osteoporosis. Journal of Aging and Physical Activity, 24(1), 22-31.

[https://doi.org/10.1123/japa.2014-0116]

-

Ebrahimpur, M., Sharifi, F., Shadman, Z., Payab, M., Mehraban, S., Shafiee, G., … & Ostovar, A. (2020). Osteoporosis and cognitive impairment interwoven warning signs: community-based study on older adults—Bushehr Elderly Health (BEH) Program. Archives of Osteoporosis, 15, 1-9.

[https://doi.org/10.1007/s11657-020-00817-1]

-

Eshkoor, S. A., Hamid, T. A., Mun, C. Y., & Ng, C. K. (2015). Mild cognitive impairment and its management in older people. Clinical Interventions in Aging, 687-693.

[https://doi.org/10.2147/CIA.S73922]

- Espeland, M. A., Lipska, K., Miller, M. E., Rushing, J., Cohen, R. A., Verghese, J., … & LIFE Study Investigators. (2017). Effects of physical activity intervention on physical and cognitive function in sedentary adults with and without diabetes. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, 72(6), 861-866.

-

Garcia-Pinillos, F., Cozar‐Barba, M., Munoz‐ Jimenez, M., Soto‐Hermoso, V., & Latorre‐ Roman, P. (2016). Gait speed in older people: an easy test for detecting cognitive impairment, functional independence, and health state. Psychogeriatrics, 16(3), 165-171.

[https://doi.org/10.1111/psyg.12133]

-

Ismail, Z., Elbayoumi, H., Fischer, C. E., Hogan, D. B., Millikin, C. P., Schweizer, T., … & Fiest, K. M. (2017). Prevalence of depression in patients with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry, 74(1), 58-67.

[https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.3162]

-

Kanis, J. A. (1994). Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis: synopsis of a WHO report. Osteoporosis International, 4, 368-381.

[https://doi.org/10.1007/BF01622200]

-

Kikkert, L. H., Vuillerme, N., van Campen, J. P., HortobDgyi, T., & Lamoth, C. J. (2016). Walking ability to predict future cognitive decline in old adults: A scoping review. Ageing research reviews, 27, 1-14.

[https://doi.org/10.1016/j.arr.2016.02.001]

-

Kim, M. J., & Lee, I. (2024). Gait and health-related physical fitness cut-off values for osteoporosis in elderly women. Exercise Science, 33(4), 415-422.

[https://doi.org/10.15857/ksep.2024.00549]

-

Kim, T. H., Jhoo, J. H., Park, J. H., Kim, J. L., Ryu, S. H., Moon, S. W., … & Kim, K. W. (2010). Korean version of mini mental status examination for dementia screening and its’ short form. Psychiatry Investigation, 7(2), 102.

[https://doi.org/10.4306/pi.2010.7.2.102]

-

Knopman, D. S., Boeve, B. F., & Petersen, R. C. (2003, October). Essentials of the proper diagnoses of mild cognitive impairment, dementia, and major subtypes of dementia. Mayo Clinic Proceedings, 78(10), 1290-1308.

[https://doi.org/10.4065/78.10.1290]

-

Lear, S. A., Hu, W., Rangarajan, S., Gasevic, D., Leong, D., Iqbal, R., … & Yusuf, S. (2017). The effect of physical activity on mortality and cardiovascular disease in 130 000 people from 17 high-income, middle-income, and low-income countries: the PURE study. The Lancet, 390(10113), 2643-2654.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31634-3]

-

Lee, K. (2017). Effects of single and dual tasks during walking on spatiotemporal gait parameters of community-dwelling older. Journal of Physical Therapy Science, 29(10), 1874-1877.

[https://doi.org/10.1589/jpts.29.1874]

-

Lobo, E., Marcos, G., SantabDrbara, J., Lobo-Escolar, L., Salvador-RosDs, H., De la CDmara, C., … & Lobo-Escolar, A. (2018). Gender differences in the association of cognitive impairment with the risk of hip fracture in the older population. Maturitas, 109, 39-44.

[https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2017.12.007]

-

Otobe, Y., Hiraki, K., Hotta, C., Nishizawa, H., Izawa, K. P., Taki, Y., … & Shibagaki, Y. (2019). Mild cognitive impairment in older adults with pre‐dialysis patients with chronic kidney disease: prevalence and association with physical function. Nephrology, 24(1), 50-55.

[https://doi.org/10.1111/nep.13173]

-

Peel, N. M., Alapatt, L. J., Jones, L. V., & Hubbard, R. E. (2019). The association between gait speed and cognitive status in community-dwelling older people: a systematic review and meta-analysis. The Journals of Gerontology: Series A, 74(6), 943-948.

[https://doi.org/10.1093/gerona/gly140]

-

Peng, W., Li, Z., Guan, Y., Wang, D., & Huang, S. (2016). A study of cognitive functions in female elderly patients with osteoporosis: a multi-center cross-sectional study. Aging & Mental Health, 20(6), 647-654.

[https://doi.org/10.1080/13607863.2015.1033680]

-

Petersen, R. C., Doody, R., Kurz, A., Mohs, R. C., Morris, J. C., Rabins, P. V., … & Winblad, B. (2001). Current concepts in mild cognitive impairment. Archives of Neurology, 58(12), 1985-1992.

[https://doi.org/10.1001/archneur.58.12.1985]

-

Qin, J., He, Z., Wu, L., Wang, W., Lin, Q., Lin, Y., & Zheng, L. (2021). Prevalence of mild cognitive impairment in patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis. Hypertension Research, 44(10), 1251-1260.

[https://doi.org/10.1038/s41440-021-00704-3]

-

Rhee, S. Y., Yon, D. K., Kwon, M. J., Kim, J. H., Kim, J. H., Bang, W. J., … & Min, C. (2022). Association between metabolic syndrome and osteoporosis among adults aged 50 years and older: Using the National Health Information Database in South Korea. Archives of Osteoporosis, 17(1), 124.

[https://doi.org/10.1007/s11657-022-01161-2]

-

Sakazaki, T., Koike, T., Yanagimoto, Y., & Oshida, Y. (2012). Association between gait speed and bone strength in communitydwelling postmenopausal Japanese women. Environmental health and preventive medicine, 17, 394-400.

[https://doi.org/10.1007/s12199-012-0267-9]

-

Sethi, D., Bharti, S., & Prakash, C. (2022). A comprehensive survey on gait analysis: History, parameters, approaches, pose estimation, and future work. Artificial Intelligence in Medicine, 129, 102314.

[https://doi.org/10.1016/j.artmed.2022.102314]

-

Tan, Z. S., Seshadri, S., Beiser, A., Zhang, Y., Felson, D., Hannan, M. T., … & Kiel, D. P. (2005). Bone mineral density and the risk of Alzheimer disease. Archives of neurology, 62(1), 107-111.

[https://doi.org/10.1001/archneur.62.1.107]

-

Varahra, A., Rodrigues, I. B., MacDermid, J. C., Bryant, D., & Birmingham, T. (2018). Exercise to improve functional outcomes in persons with osteoporosis: a systematic review and meta-analysis. Osteoporosis International, 29, 265-286.

[https://doi.org/10.1007/s00198-017-4339-y]

- Won, C. W., Yang, K. Y., Rho, Y. G., Kim, S. Y., Lee, E., Yoon, J. L., … & Lee, Y. S. (2002). The development of Korean Activities of Daily Living(K-ADL) and Korean Instrumental Activities of Daily Living(K-IADL) scale. Journal of the Korean Geriatrics Society, 6(2), 107-120.

- World Health Organization. (2004). WHO scientific group on the assessment of osteoporosis at primary health care level: summary meeting report. Belgium: WHO.

-

Yaneva-Sirakova, T., & Traykov, L. (2022). Mortality rate of high cardiovascular risk patients with mild cognitive impairment. Scientific Reports, 12(1), 11961.

[https://doi.org/10.1038/s41598-022-15823-1]

-

You, Y., Liu, Z., Chen, Y., Xu, Y., Qin, J., Guo, S., … & Tao, J. (2021). The prevalence of mild cognitive impairment in type 2 diabetes mellitus patients: a systematic review and meta-analysis. Acta diabetologica, 58, 671-685.

[https://doi.org/10.1007/s00592-020-01648-9]

-

Yu, X., Sun, S., Zhang, S., Hao, Q., Zhu, B., Teng, Y., … & Teng, Z. (2022). A pooled analysis of the association between sarcopenia and osteoporosis. Medicine, 101(46), e31692.

[https://doi.org/10.1097/MD.0000000000031692]

-

Zhao, Y., Chen, H., Qiu, F., He, J., & Chen, J. (2023). Cognitive impairment and risks of osteoporosis: A systematic review and meta-analysis. Archives of Gerontology and Geriatrics, 106, 104879.

[https://doi.org/10.1016/j.archger.2022.104879]

-

Zhao, Y., Song, P., Zhang, H., Chen, X., Han, P., Xie, D., … & Guo, Q. (2023, March). Mediating effect of gait speed on the relationship between ankle‐brachial index and mild cognitive impairment in hemodialysis patients. In Seminars in Dialysis (Vol. 36, No. 2, pp. 162-169).

[https://doi.org/10.1111/sdi.13089]

-

Zhou, R., Deng, J., Zhang, M., Zhou, H. D., & Wang, Y. J. (2011). Association between bone mineral density and the risk of Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease, 24(1), 101-108.

[https://doi.org/10.3233/JAD-2010-101467]